移住先として子育て世代に人気が高まっている長野県御代田町の中心部に「誰もが自由に利用できる、ただの広場」があります。移住してきた保護者たちが町の人たちと「つくり続ける」というコンセプトで始めた、いい意味でユルい「みよたの広場」。どんな場所なのでしょうか。

長野県御代田町は、避暑地として知られる軽井沢町と佐久市の中間にある、人口約1万6000人の町。浅間山の麓の大自然に囲まれていながら首都圏や近隣の町へのアクセスが良く、生活利便性が高いことから、「ちょうど良い町」として子育て世代を中心に移住者が増え、人口は増え続けています。

そんな御代田町の中心部に2022年8月、「みよたの広場」が誕生しました。公園ではなく、こどもだけの遊び場でもない、誰でもいつでも利用できる「ただの広場」なのだといいます。

「完成しない、みんなの広場」

「かかわる人たちでつくり続け、改善しながら使っていく」

公式サイトからは全貌がわかりませんが、何やらこだわりのある様子は伝わってきます。そこで、平日の夕方に現地を訪れてみることにしました。

人の数だけある「過ごし方」

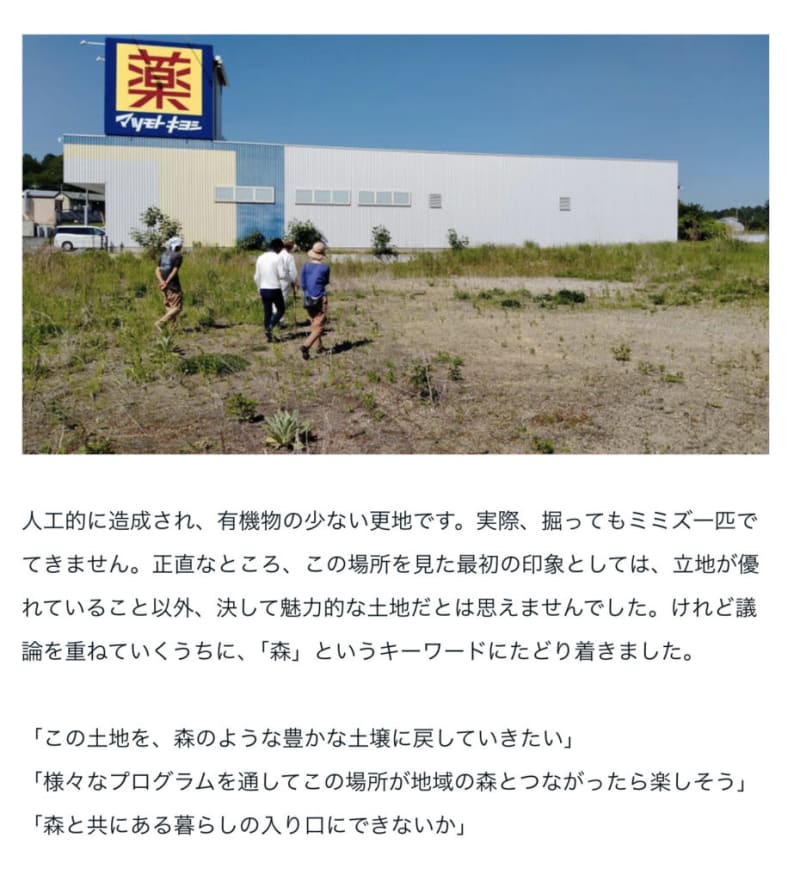

みよたの広場はまず、入口が迷路のようです。隣接するドラッグストア「マツモトキヨシ御代田店」の駐車場の脇にある小さな看板を頼りに、雑草をかき分けるようにして入っていきます。

大きな太鼓橋を超えると、トレーラーやウッドデッキに囲まれた空間が目の前に広がります。生えている木々の少し頼りない様子が、まだ整備中であることを物語っています。

スタッフは常駐していますが、受付などはありません。代わりに、木製の看板に「過ごし方」が書かれています。

「ブランコをする」「ぼーっとする」「よつばのクローバーをさがす」「ひろ場に来ている人と話す」「子どものめんどうをみる」「こたつでゆっくり本を読む」......。

あえて「過ごし方」として書く必要がないくらい、何をやっても問題なさそうです。実際に訪れている人の様子は、こんな感じ。

ひたすら走り回っている小学生、薪を割っている男性、赤ちゃんを抱っこして絵本を読む母親。近くの「ほっともっと御代田店」で買ってきたお弁当を食べている若者がいれば、地域で開くイベントについてなにやら熱心に話し込んでいる人も。キッチントレーラーでコーヒーを注文している年配の女性はおそらく常連さんです。

みよたの広場を運営している一般社団法人「御代田の根」の理事をつとめる本間勇輝さんによると、多くの人は初めてここを訪れたとき、何をすればいいのか戸惑うのだそう。

「公園のように遊具があるわけではないので、『ここで遊んでもいいんですか?』と聞かれることがよくあります。誰もが自由に過ごせる場所ですから、もちろんです」

「でも、遊ばずに見ているだけでもいいし、ひとりでぼーっと座っているだけでもいい。とにかく何をしてもいいのだとイメージできるように看板に書いているんです」

移住後の課題が出発点

みよたの広場は、御代田町役場の跡地に2022年5月にオープンしました。

2021年に御代田町に移住した本間さんが、自分のこどもたちが放課後に楽しく過ごせる居場所を探すという「ごく一般的な課題感」が、広場づくりの出発点でした。

町内には放課後児童クラブ(学童保育)はあるものの、時間の使い方や遊び方をこども自身が決められるような場所もあってほしい。学区の小学生だけでなく、地域のさまざまな人たちとコミュニケーションできる場所がほしい。そんなニーズをもつ保護者は本間さんだけではありませんでした。コロナ禍で他者と触れ合う機会が減っていた時期だったこともあり、開かれた居場所づくりを検討するうちに、広場という形を目指すことになりました。

本間さんは同じ思いをもつ保護者たちと御代田町にかけあい、町有地を使わせてもらえないかと相談。日本財団の「子ども第三の居場所」事業に申請し、助成が決まりました。

みんなで土をつくる

町から紹介された町有地のうち、立地のよい旧役場跡地を広場にすることを決めましたが、そこは人工的に造成されてカチコチに固まった「無機質」な土地でした。「ここでこどもが遊ぶのか......?」と残念に感じた本間さんたちは、「せっかくなら土づくりからはじめよう」と新たな目標を掲げます。

「もともとはここも森だったはず。もう一度、森のような豊かな土壌に戻すために町の人たちと協力し、どんどん緑が増えていく様子をみんなが見られるようにしたい。そうすることで、『みんなの広場』になっていくのでは」

約500坪の土壌を改良するため、地域住民が参加するワークショップ形式で、広場を囲むように円形の溝を掘り、枝や落ち葉、炭などを詰め、さらに石垣で囲みました。排水処理をしつつ、微生物を棲みやすくする「通気浸透水脈」という工法です。詰め物には、地域の人たちが持て余していた廃材を再利用しました。

「水と空気の流れがよくなり、微生物が働くようになると土壌がほぐれてきます。以前はガチガチで鉄の棒も刺さらなかった土が、1年後には穴が空くほどやわらかくなってきました」

みよたの広場コミュニティマネジャーのジョージこと鈴木優介さんは振り返ります。

雨が降るたびにあちこちにできていた水溜りはやがてなくなり、雑草が生えてきました。ワークショップでは、こどもたちが地面に仕上げのウッドチップをまき、大人たちは廃材の丸太を1本ずつ地面に打ち込み、木道をつくりました。しかし、鉄の杭は打ちません。

「鉄の杭は空気と水の流れを妨げるので、広場には建物を建てないことにしました。今あるウッドデッキやトレーラーハウスはすべて可動式のもの。なので、いずれまっさらな土地に戻すことも無理なくできるんです」

日本財団からの助成金は約5170万円。「その半分は土に埋まっています」と鈴木さんは笑います。そうやって見えない地中にまでこだわった土に、コナラなどさまざまな種類の樹木を植える植樹ワークショップも実施しました。「10年後には森になるだろうね」と関わった人たちが楽しみに見守ります。

資源と労働が循環する

半屋外型のみよたの広場は、冬場はマイナス10度を下回る寒さになることも。ストーブの燃料には薪を使っています。当初は薪を買っていたところ、近所の造園業者から余った原木を譲ってもらえることになりました。しかし、原木があったとしてもそれを薪にするまでが重労働。人手が足りず、しばらくは広場の片隅にチェーンソーで切っただけの木材が積み上がっていました。

「あるとき、広場に来た人に斧を渡してみたら、喜んで薪割りをしてくれて。最近は薪割りをするためにわざわざ広場に立ち寄ってくれる人もいます。資源の循環だけでなく労働の循環まで起きたんです」(鈴木さん)

もう一つ、すべり台の横にある「落ち葉プール」も、偶然にも資源と労働の循環が起きた例。

「すべり台から飛び降りたときにクッションになるように落ち葉をふかふかに敷き詰めたところ、こどもが尻もちをつくたびに落ち葉と土と空気が撹拌され、気づいたら堆肥ができていました。こどもたちは遊びながら無意識に、循環のサイクルの一端を担っているんです」(鈴木さん)

もはや広場の中で起きることは、本間さんたちの予想を超えるようになってきました。学習センターとして機能したり、マルシェや土曜夜市などイベントを開催したり。運営する人と利用する人が混じり合った雑多な活用法こそが、みよたの広場の理想的なあり方なのだそう。

「いろいろな人が居心地よく過ごせるよう、運営方法もみんなで決めていきたい。まさに多様性の象徴である森のように、変わり続ける未完成の場所であってほしいです」

本間さんはそう話します。