現在、M&A仲介サービスの利益相反を原因とするトラブルが増えている、M&A業界。中小企業庁が指導する形で、業界の自主規制団体である「M&A仲介協会」を、実行性のある枠組みにするための取り組みが進んでいます。しかしながら、それだけでは解決しきれないM&A仲介サービスの構造上の“限界”について、オーナーズ株式会社代表取締役社長の作田隆吉氏が、詳しく解説します。

M&A業界のトラブルと健全化に向けた取り組み

M&A仲介業界の歴史

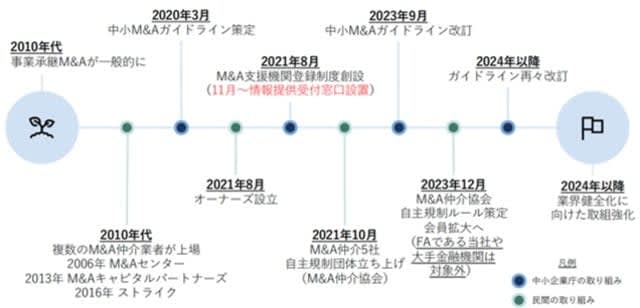

まずは、M&A仲介業界のこれまでの歴史を簡単に見ていきましょう。

[図表1]M&A仲介業界のこれまでの歴史

2010年代に入ると、主に事業承継ニーズを背景に、中小企業においてもM&Aの活用が広まっていきます。現在の大手M&A仲介会社でいえば、2006年に「日本M&Aセンター」、2013年に「M&Aキャピタルパートナーズ」、2016年に「ストライク」が、続々と上場を果たしています。当時は、まだ具体的なルールが整備されておらず、各社の裁量に任されていた時代だったといえます。

一方で、中小企業における、さらなるM&Aの普及に伴い、M&A仲介会社間の支援品質のばらつきや、利益相反を理由にしたトラブルが目立つようになります。

そこで、中小企業庁は2020年、「中小M&Aガイドライン」を整備します。中小M&Aガイドラインは、①後継者が不在の中小企業と、②M&Aの支援機関を対象とした、M&Aに関する指針で、中小企業のM&Aにおける当事者や支援機関が、適切な行動をとるための指針を提供するものです。

なお、この中小M&Aガイドラインにおいては、特に支援機関に対する罰則規定などは設けられておらず、あくまでもガイドライン・指針として整備されたものですから、法的な強制力があるものではありません。そこで、中小企業庁はM&A活性化に向けて開始した「事業承継・引継ぎ補助金」の制度に組み込むことで、同ガイドラインを実行力のあるものにしようと進めていきます。

「事業承継・引継ぎ補助金」には、いくつかの類型がありますが、端的にいえば、事業承継の当事者が、M&A支援業者のサービスを活用する際、国がその費用の一部を負担するというものです。この補助金制度を活用するためには、M&A支援業者が、中小M&Aガイドラインを順守し、その旨を対外的に宣誓することで、国のM&A支援機関として、登録していなければなりません。

こうした取り組みによって、M&A支援業者の中小M&Aガイドラインへの順守を促そうとしたわけです。

さらに、中小企業庁は、2021年11月から情報提供受付窓口、いわばM&Aの当事者からの直接のクレーム受付窓口を設置し、業界のサービス提供状況をモニタリングする運用を進めます。業界の自主規制団体である「M&A仲介協会」の設立(2021年10月)も推し進め、業界の健全化に向けた取り組みを加速させました。

2023年9月には、報告されたトラブルや問題提起を受けて、中小M&Aガイドラインを改訂するなど、その取り組みは続いています。

しかし、M&A仲介サービスの利用者であるオーナー経営者からのクレーム、トラブル報告は後を断ちません。2023年12月には、中小企業庁が促す形で、自主規制団体であるM&A仲介協会の自主規制ルールが、強化されることになりました。

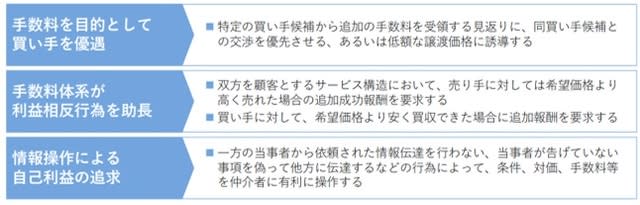

この自主規制ルールは、過去に実際に生じたトラブルを念頭に、それらを防止するためのルールですから、M&A仲介サービスにどのようなリスクが存在しているのかを理解するにあたって、非常に参考になるものです。[図表2]で、主なものを紹介しています。

[図表2]M&A仲介サービスの利益相反を原因とするトラブル

M&A仲介サービスの「利益相反」を原因とするトラブル

M&A仲介サービスにおいては、その構造上、業者が売り手、買い手の両者を差配できる立場であるがゆえに、顧客の利益より自己の利益を優先させる利益相反が生じるリスクが存在します。本来、売り手と買い手の両者を顧客とするM&A仲介会社は、中立の立場を維持しなければなりませんが、自己の利益を優先して、片方の顧客に肩入れして支援をしてしまうケースなども含まれます。

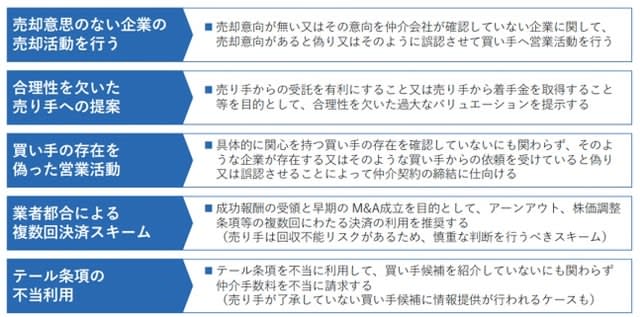

激しい営業競争が生むトラブル

M&A支援業者は、増加の一途を辿っており、業者間の営業競争は熾烈を極めています。そのなかで[図表3]のような、当事者を無視した倫理観に欠ける業者の行動が、トラブルとして報告されています。

[図表3]激しい営業競争が生むトラブル

M&A(合併・買収)の仲介サービスの利益相反問題は、これまで度々指摘されてきました。中小企業庁が設置する情報提供窓口へのM&A当事者からのトラブル報告が、後を絶ちません。中小企業庁の指導のもと、自主規制団体であるM&A仲介協会が旗振り役となり、業界の健全化を急いでいるところです。

M&A仲介サービスは、中立の立場で、売り手と買い手のマッチングを提供するサービスです。特定の当事者を保護し、利益を追求するサービスではありません。本来、求められる中立の立場を維持するためには、両者を差配できる立場にあるM&A仲介会社の担当者が、顧客の利益よりも、自己の利益を優先させることがないような防止策を講じていく必要があります。

しかしながら、現在のM&A仲介会社における「従業員の給与体系」は、トラブル発生を助長しているように思われます。M&A仲介業界では、基本給与が低い水準に設定され、成約1件につき数百万円、案件によっては1,000万円超のボーナスが支給される設計になっていることも少なくありません。

このような給与体系では、背に腹は代えられずに、担当者が自分のボーナスを優先させてしまうこともあるのではないでしょうか。その担当者に守るべき家族がいれば、なおさらのことです。

このような報酬設計は、中小M&A業界に優秀な営業マンを集めるという点では、非常にうまく機能してきましたが、M&A仲介サービスの利益相反問題を原因とするトラブルが止まないのであれば、業界全体として、行き過ぎた給与体系を見直すべきではないかと思考えます。

そもそも、M&A当事者の利益を保護する目的においては、売り手と買い手の双方を顧客として、中立の立場で支援をするM&A仲介サービスの構造には、限界があります。中長期的には、諸外国と同様、M&A当事者の立場に立った支援が可能なファイナンシャル・アドバイザリーサービスの普及が、期待されるところです。

ただ、仲介サービスの枠組みのなかで、短期的にトラブルを減らしていくうえでは、業界の給与体系に一定のルールを定めることが有効です。行き過ぎた給与体系が、M&Aの当事者と仲介業者との間の利益相反リスクを、顕在化させないための努力が必要です。

M&A仲介は常に「中立の立場」でのサービスを

仮に、M&A仲介協会の取り組みが功を奏し、中小M&A業界の健全化が進んだとしても、M&A仲介サービスは、あくまでも中立の立場で、売り手と買い手をマッチングするサービスであるということを理解して、活用しなければなりません。そうでなければ、利用者の「自分のメリットを考えた支援をしてほしい」というニーズと、M&A仲介が提供できるサービスの限界との間に、大きなギャップが生じてしまいます。

作田 隆吉

オーナーズ株式会社

代表取締役社長