ビジネスに関するテーマでよく話題になるのは「“根回し”は必要なのか」。上司をヨイショして味方に付け、反対する部署には“おいしい話”で事前工作するなど、会議前の根回しが「ビジネス成功のカギ」と呼ぶ人がいる一方、面倒くさいと感じる人も多い。

そんな中、会社をあげて禁止にしたのがワークマンだ。「根回しは不明瞭なシステム.。会議でヨーイドンで激論を交わして、1時間で結論を出すもの。時間の無駄で、ホワイトカラーの生産性を下げている」と指摘するのは、土屋哲雄専務取締役。大手商社の勤務経験から「報告書やレポートは誰も読んでいない」として、朝礼や飲み会、上司の送迎などを徹底的に廃止し、ワークマンの業務拡大につなげた。

根回しは余計な仕事なのか、それともビジネススキルなのか。『ABEMA Prime』で考えた。

■根回し必要なワケ、飲み会にも「席次表」作成

大手銀行で働いていたただの元人事氏は、「銀行は登場人物が多く、彼らを味方にして徒党を組んで、案件を進めていく。そこは大変だと感じていたが、仕事がうまく進むなら何でもやっていた。根回しをすることは美学だったし、今でも大切だと思っている」と話す。

普通の飲み会でも「席次表」を作っていたという。店を下見した後、仲の良し悪しを考慮しながら“席次表案”を作成し、課長・部長・役員の順で根回し。修正意見を反映させ、ようやく完成する。

「気持ちよく飲み会が終わることでみんな“よかったね”となるし、若手は好かれる。飲み会の席が決まっていると、人間関係を考えなくていいので楽だ。上司にお酒をつぐのも、フォーメーションができていれば気を遣わなくていい。リスク回避の面でも大切だ」

ネット掲示板「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏は、「根回しの時間にも給料が出ると、飲み会を開くだけでも人件費がかかる。会社は仲良しグループではないから、その場での対立はあっていい。互いの意見を明確に衝突させることで、正しい判断ができる。モメないようにしようでは、どちらが正しいかわからないままだ」と指摘。

リザプロ社長の孫辰洋氏は、アジア圏の企業には「飲めない人や店を選べない人は、仕事ができないとの価値観もある」と紹介する。「根回ししつつ、コスパを計算できる優秀な人ばかりならいいが、そうでない人は基本的に意識し続けたほうがいいのではないか」。

根回しは出世に影響を与えるのか。ただの元人事氏は「仕事の全体像を見て、登場人物を頭に入れてコミュニケーションする。結果、仕事がうまく回るため、運よく昇進するチャンスは上がる」との見方を示す。また、根回しは顧客のために行うものだとし、「上司に好かれることで、『彼の案件なら押したい』となる。担当客を最優先にするのであれば、社内でピエロもやる」とした。

■根回し不要派「意思決定者の階層が多すぎ」 ひろゆき「責任をとりたくないだけ」

一方でIT企業の代表・もっち氏は、「いきすぎた根回しは時間の無駄」との立場だ。かつてメガバンクと一緒に手がけた案件では、担当者に提案してもなかなか結論が返ってこなかったという。「ご進講」と呼ばれる上司への説明まわりで、担当→課長→次長→部長→副頭取などと、“お伺い”の連続。「意思決定まで時間がかかりすぎる」「社内向けの仕事は価値を生まない」と強く感じている。

こうした経験を踏まえて、「自分の会社では、会議を含めて簡素化している」と語る。「最初から意思決定者を巻き込むことが重要だ。各階層の担当者ごとに説明するのではなく、最初からレイヤーの高い人が案件に入っていれば、プロセスが不要になる。組織構造上、意思決定までが長くなっている現状がある」。

一方、元子役でVetsBrain共同創業者の細山貴嶺氏は、「根回しが全くない場合を考えた時、事前共有がないまま偉い人を集めて“こういうプロジェクトがある”と話すのは、それはそれでコスパが悪いと思う」と指摘。「ある程度の共通認識を持ち、合意形成に向かうための落とし所をどこに設定するかが重要だ」と話す。

ひろゆき氏は「上の人が責任をとらなくて済む形にしているだけだ。突然トップに情報が来て、『やる』と決めたとして、コケたらトップの責任になる。しかし、いろいろな人がOKを出していると、『部長もOKを出したから』となすりつけられる」との見方を示した。

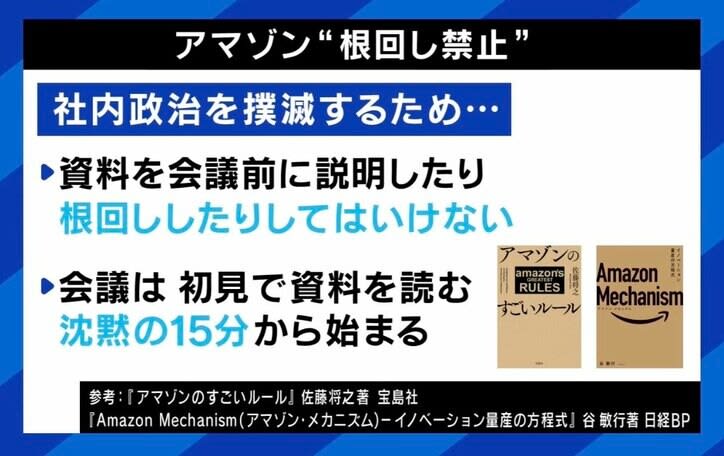

Amazonでは“根回し禁止”の方針をとっている。社内政治を撲滅するため、会議前の資料説明や根回しをしてはいけなく、会議は初見で資料を読む沈黙の15分から始まるという(参考:佐藤将之『アマゾンのすごいルール』、谷敏行『Amazon Mechanism』)。

これに孫氏は「“無駄な合意形成”を禁じているのではないか。Amazonでも情報の即時共有が大事だとする話はあって、事実を上席に共有することは否定されていないはずだ。“ミーティングのためのミーティング”をやめろといった考えはあるだろう」と推察する。

ひろゆき氏は、「他にも会議を始める条件として、『誰が決定権を持ち、何の判断をしてほしいのか』『判断は覆すことが可能なのか』も決めなくてはならなかったと思う。覆せないと判断されると、決定権を持つ人は資料を必死で読む。判断者が明確なため、後で責任追及ができる」とした。(『ABEMA Prime』より)