コレクションが好き

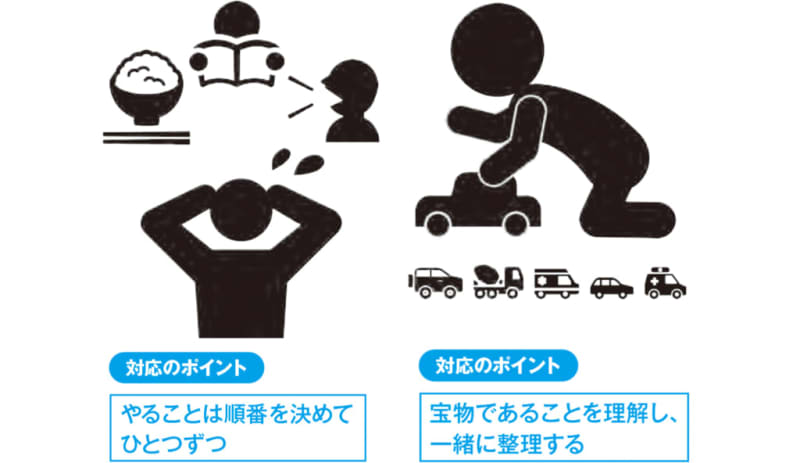

強いこだわりが収集癖や知識欲といった形で現れることもあります。たとえばミニカーや鉄道模型など特定のオモチャばかり何個も集めてみたり、世界の国旗や百人一首を正確に暗記していたりと、こだわりを深めることで安心感を得ているようです。なかにはただコレクションするだけではなく、一定のルールでオモチャを並べ、それを眺めることで満足感を得るといったケースもあります。

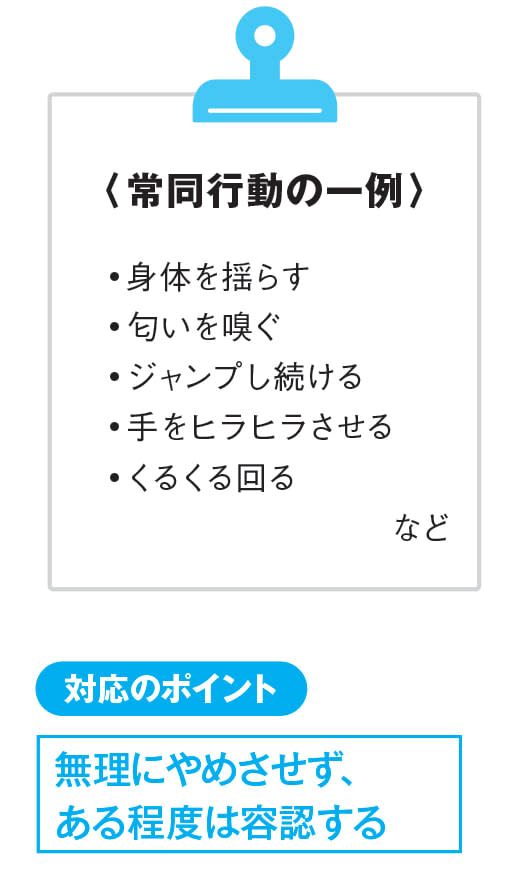

同じ動作やルールに執着する

体を揺らす、手を叩く、爪を噛むなどの同じ動作を繰り返すことを「常同行動」といいます。ストレスや不安を感じたときに決まった行動をとることで「いつもと同じ」を確認し、安心感が得られるのです。一方でさまざまなルールを守ることに固執する子どももいます。ルールに従うことで「いつもと同じ」状態を保ち、想定外の変化による不安やパニックを避けるためだと考えられています。

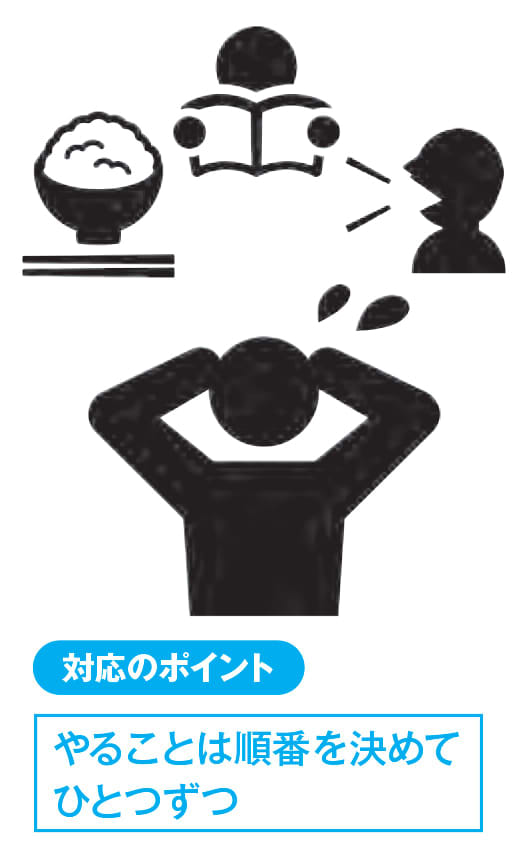

マルチタスクが苦手

雑誌を読みながらご飯を食べる、おしゃべりしながら服を着替えるなど、私たちは普段から特に意識せず、複数の動作を同時にこなしています。しかし、ASDの子どもはこうしたマルチタスクにうまく対応できません。本を読むなど主に目を使っているときは、食事の手が止まってしまったり、咀嚼するのを忘れたりします。当然、そのタイミングで話しかけられても聞き逃してしまうことがほとんどです。

<C O L U M N>

家族が見た発達障害③(Eさん・40代女性)大事なのは物事の頼み方

学校生活が始まっていくと、親だけではなく本人にもいろいろとやることが出てくるもの。宿題や明日持っていくものなど、多くのタスクが重複する日もある。しかし、いろいろなことを同時にこなそうとすることで一気に情報量が増え、行動がストップしてしまうこともあった。そこで複数のやるべきことをこなすためにいろいろと工夫をしてみた。そのひとつが「順番を決めてあげる」というもの。明日までに必要な事柄・物を親が把握して、どの順番でやっていくかを提示する方法だ。学校であったことを聴きながら、明日の提出物を確認。それを「じゃあ、○○してから××しようか」と順番を決めてあげると、目標が定まるため、やりやすそうであった。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修:湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳~6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。

<この一冊で発達障害の最新事情と正しい知識がわかる!>ここ13年で10倍に増えたとされる「発達障害」。昨今はADHDやアスペルガーといったワードが一般の人たちにも普及したことにより、病院への受診率が増え、自分や子ども、家族に対して発達障害かも、と感じる人たちが増えている印象です。特に近年、「グレーゾーン」や「気になる子」といった発達障害かもしれない人や子どものことをさす用語も一般的に浸透するほど、関心の高いテーマになっています。そんな発達障害について知りたい人に向け、発達障害の正しい知識や最新の情報から、周りのサポート法、対処法を図解とイラストでわかりやすく解説します。本人が気にしている、周りの人も気になるような発達障害の人の言動について、本人はどう考えてそのような行動をとったり、発言したりしているのかなど、物事を考える背景や手順を解説した上で、本人ができる対処法やそれに対する周りのサポート法、心構えを実例も交えて具体的に紹介します。発達障害かもしれないと思っている当事者、知人友人恋人など周囲の人が発達障害かもしれないと思っている人、自分の子どもが発達障害かもしれないと思っている親など、発達障害の知識を広げたい、理解したいと考えている方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。