by 編集部:北村友里恵, Photo:安田 剛

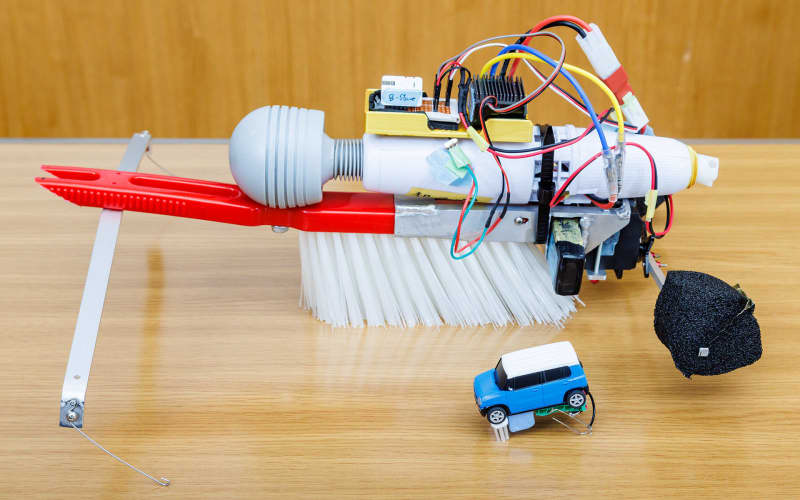

NHKで5月30日に放送された「魔改造の夜」。ロボコン超強豪校で優勝多数の「T橋技術科学大」、小型モーターを世界中で製造販売する「Mブチモーター」、軽自動車など四輪車や二輪車の世界的メーカー「Sズキ」の3チームが、電動マッサージ器を改造して25mドラッグレースに挑むという目を疑うようなお題に挑んだ。

その挑戦の様子と結果は各自NHKプラスなどで確認していただくとして、今回は魔改造に挑んだSズキのメンバーのうち、中心となったリーダーの鈴木丈大さん、小串俊明さん、山本祐規子さんの3名へのインタビューをお届けする。

自分たちで考えて、企画から作って実現した参戦

──まず山本さんにお聞きしたいのですが、放送時に結婚式を2週間後に控えていらっしゃるとのことでした。式は無事に終えられたのでしょうか?

山本さん:なんとか(笑)。いろいろ準備が滞っていて、最終的に出発する前夜は徹夜しましたけど。無事に結びました。

──おめでとうございます! 放送を見た方は気になっていたと思うので、プライベートなことだとは思いますが、聞かせていただきました。では、ここからが本題となります。今回、魔改造の夜への挑戦を決意したきっかけっていうのは何かあったのでしょうか?

小串さん:魔改造の夜は前から知っていて、心惹かれていました。本質的になんだかこう、もう、出たい! っていうすごい感情で、出るしかないというような感じでした。

番組に出ているのは元々メイカーって呼ばれている自分たちでものづくりをしている方が多くて、そういう人たちが集まるメイカーフェアみたいなものづくりイベントに、Sニーさんとか、Aエイチアイさんとかのリーダーの方たちも出ていて。そういう人たちを見ていて憧れや、自分もそういう立ち位置に立ちたいなっていうのがありました。

それと、会社の中でMotoGPから撤退するなど、ちょっと元気がなかった時代だったので、元気づけたいということもありましたし、ものづくりをしている人に会社の中でなかなか出会えなかったので、そういう横のつながりができるかと思って手を挙げました。

そのとき、ちょうど社内のSNSでトライアルをやっていて、そこで「出ませんか」って書き込んだのが2023年3月でした。そうしたら、山本さんが真っ先に熱く手を挙げてくださった。

山本さん:はい、そうですね。最初に何か手伝えることあったら手伝わせてください、と書き込みしたんですよね。小串さんの書き込みを見て、何かしら関わりたいと思いました。

──山本さんも魔改造の夜はご存じだったのですか?

山本さん:実は全然知らなかったのですが、番組を調べてみたらすごい面白そうだと思いました。私は元々ロボコンとかを見るのが好きで、新しい技術が好きでクルマのメーカーに入社したということもありました。ただ、法務職で入社しているので、直接ものづくりに携わるようなことはないですし、そんな技術も能力もないので、ロボコンとかを見ていても、「実際に手を動かされてる方ってすごいな、でも私はできひんけど」って思っていました。

そこで魔改造の夜っていう番組があるのを知って、「これ、もう企業版ロボコンだよね」となって。企業でロボコンをやるんだったら、ものづくりのために手を動かす人だけじゃなくて、予算を確保したり、場所を探してきたり、労務関係をどうするんだとか、そういう調整が絶対必要になってくると思ったので、そこだったら絶対役に立てる、手伝えることがあったら手伝わせてください、って言ったという感じですね。

──鈴木さんはどうして挑戦してみようと思ったのでしょうか。

鈴木さん:実はメンバーを募集するにあたって、山本から社内全員に向けたメールが発信されたんですよ。心を熱くするメールでした(笑)。ものづくりに一歩が踏み出せていない方へのメッセージがあり、踏み出した方の背中を後押しするようなメッセージがあり、「Sズキも乗るしかない……このビックウェーブに……」って(笑)。

私はそのころ乗る気満々でいたんですけど、人前に出るものなんで、僕より若い人がいっぱいいるなっていう迷いが実はありました。ただ、途中からは僕より詳しい人がいっぱいいるっていう考えで、その中に参加してみようっていう風に考えるようになりました。

──最終的にメンバーはどのように決定したのですか?

山本さん:魔改造の夜に出るために、試しに改造をしてみて必要なリソースなどを洗い出そうということで、“魔改造テスト”というものを行ないました。その魔改造テストに参加するエンジニアを募集する全社メールを流したら、100名以上の方が手を挙げてくださって。本当は1回だけテストをやるつもりだったのが、あまりにもたくさんいらっしゃるので、応募してくださった方が全員できるだけ参加してもらえるように、2回テストをすることにしました。そのテストの参加メンバーに「この期間で魔改造をやります。参加できる方は何人いらっしゃいますか」ってお声がけをして、参加できると言った方は全員入ってもらって、最終的には70名のメンバーになりました。

実際、「メーカーに入ったけど実際に手を動かしてものを作る機会が少なかった」とおっしゃる方がいたり、逆に「自分は営業職だけどTVを見ている視聴者の目線でアイデア出しができます」とか、「全然機械については何も分からないけど編み物が得意だから入らせて」とか、それこそ本当に編み物も何にもなく「番組が好きだから手伝わせてくれ」って海外営業の方が手を挙げてくださったりとか。ものづくりに携わっている部署の人だけじゃなく、いろんな部署の方が応募してくださったのがすごくよかったと思いました。

鈴木さん:こういう活動や社内の活動で何か新しいことをやるときって、上司が必ず選別するじゃないですか。しないんですよ、われわれは。この活動に関しては選別を行なってません。挙手したものが全員ジョインできるイベントになっています。チーム分けも自発のみです。6月27日に2回目の放送がありますので、そちらのチームがわれわれの残り半分のメンバーになります。

──参戦にあたって社内でもいろいろと調整があったかと思います。それも自分たちで行なったのでしょうか?

小串さん:われわれは後方支援チームと言っていたのですが、リーダーの山本さんを筆頭に、庶務の方とか、管理部門のバックオフィスって言われるような部門の方が最初に集まってくれて、社長とかに「会社の業務でやらせてください」ってお願いして、各部門にもお願いをして、最終的に業務ということで活動をしました。

山本さん:社長や副社長に「今回の取り組み、業務としてやらせてくれませんか」って相談しに行ったら、「それは当然、業務としてやるでしょ」って即答してくれて。そこで、業務としてやるなら会社のお金使ってやるよね、じゃあどこの予算を使うんだって話が出てきて、そういうフローが決まっていなかったので、すべて決めていきました。魔改造の夜の参戦前が、私は一番苦しかったかもしれないです。

いろいろな部門の方が集まってきているので、最初はタスクがいっぱい積み上がっているのですが、それをじゃあ誰が担当するのかっていうのが自然には決まらない状態で、それをとりあえず誰かに振り分けて、誰にも振り分けられないものは自分で拾って。あと、足らないところはスカウトして(笑)。お金関係のことを分かる人がいないから、財務部に「誰か担当者を出してくれませんか」ってお願いしに行ったこともありました(笑)。

でも最後の方はもう本当にすごくチームワークのいいバレーボールのメンバーみたいな感じで、ボールが飛んできて、自分のとこに来たら当然自分が上げるし、ちょうど真ん中に来たら、じゃあ私が拾う! みたいな感じで拾ってくれるようになって。だから「これはこの人お願いします」とか言う前に先に動いていました。

小串さん:会社って、自分の仕事を増やしたくないからって、お見合いすることもあるじゃないですか。誰かやらんかな、みたいな。それがこのチームにはなかったですね。

クルマづくりにはない「壊れては直す」の連続

──この魔改造マシンを作っているときに1番苦しかったことってどんなことがありますか。

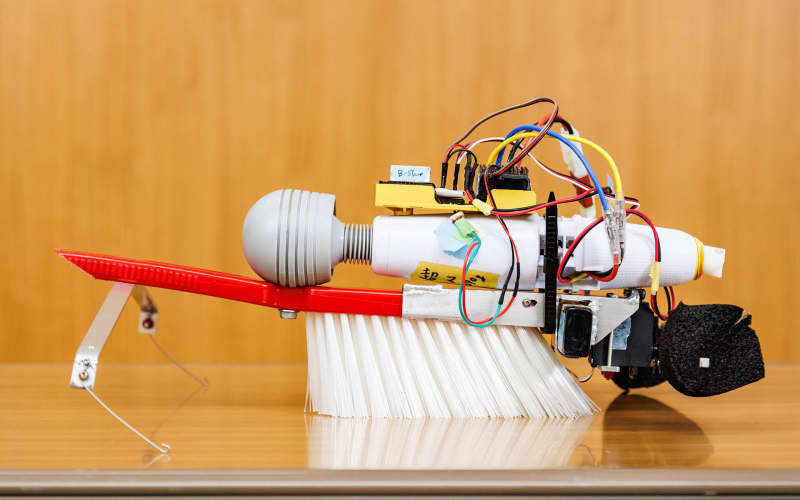

鈴木さん:ご存じだと思いますけれど、自動車は振動をなくすように作るじゃないですか。でもこれは振動を活用しなきゃならないんですよね。なので、作っている間に本当にそこかしこで連続して部品が壊れます。しかも壊れ方もはっきりと分からなくて。中で断線が起きるとか。いつもなら壊れないんですよ、僕たちは壊すように作っていないので(笑)。

小串さん:最近はコンピュータシミュレーションとかで、作る前に壊れないようにやりますしね。私が入社したころはまだ壊して、直して、壊して、直して、って開発をしていたのですが。今はもうCADで、図面段階でシミュレーションをやって、あらかじめ壊れないものを作って実験するっていう。そういうことがあるので、普段はもう、あまり壊れなくなっていますよね。

鈴木さん:そうですね。壊れるっていう現象自体に対して僕はまだ感度がある方だったと思いますけど、ほかの皆さんはたぶん壊れる前提で物事を考えないので、もっと困惑していたと思います。

小串さん:走るのが遅かったころは壊れていなかったです。最初の2週目、3週目ぐらいまではそんなに壊れなかったんですけど、スピードを求めていくと壊れ出して、中に入っているプラスチックの軸が折れるということが頻発して……。

鈴木さん:負荷がかかってましたね(笑)。

小串さん:そう(笑)。1度折れると直すのに1日かかって、開発が進まないというようなことも3週目、4週目あたりで出てきて。そこはある程度予想はできていたのですが……。3週目、4週目あたりは開発が苦しかったですね。1日テストしては壊れて、直すのに1日つぶれて。開発が止まってしまって「残り日数が~!」「このままだと負ける~!」と言っていましたね。

──中の軸は改造できないのですか?

小串さん:そこは改造OKでした。

──でも、軸を変えたら走行前のマッサージは痛そうですよね。

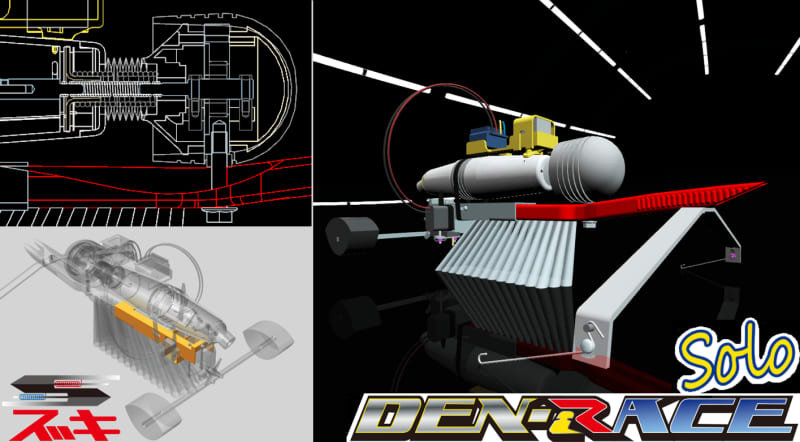

鈴木さん:販売しているものは50Hzとか60Hzなんですけど、魔改造マシンと改造前の電動マッサージ器の音を比べると分かりますけど、まるで違う音がします。速く走るための工夫の1つに、私が肩を鍛えるというのが一時ありました(笑)。

小串さん:結局マッサージモードを作りましたよね。

鈴木さん:うん。作りました。元々の電動マッサージ器にも強弱があるので、それと同じように走る用の電気負荷を与えるスイッチと、マッサージができる用の電気負荷を与えるスイッチを用意してありました。

小串さん:丈大さんがリクエストしたんじゃなかったっけ?

鈴木さん:そうですね。みんな、どうしても私の肩を壊したいみたいだったので(笑)。じゃあモード2つで、ってリクエストしました。

──ECOモードとSPORTモードみたいですね! では次に、ワクワクしたことを教えてください。

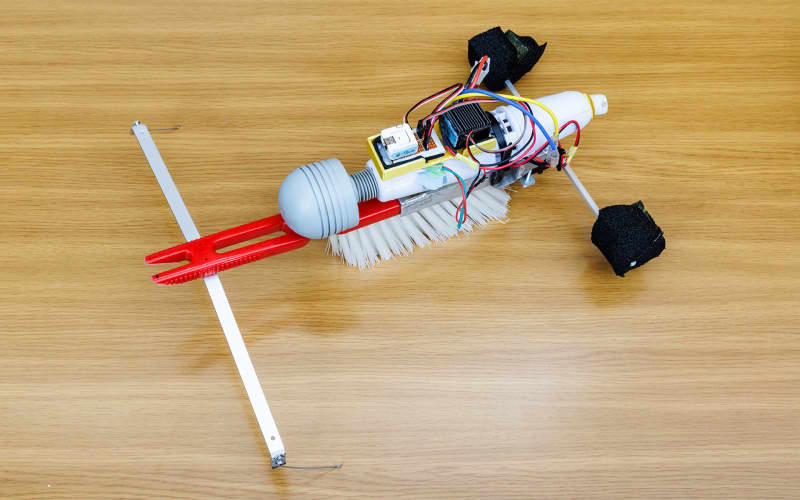

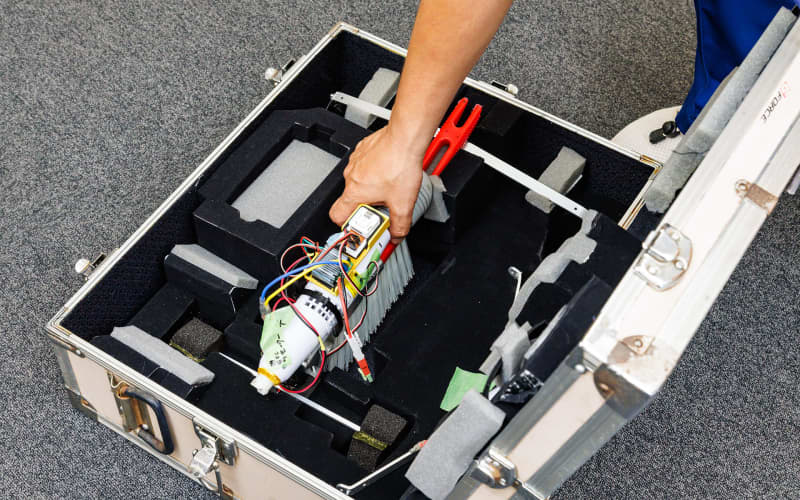

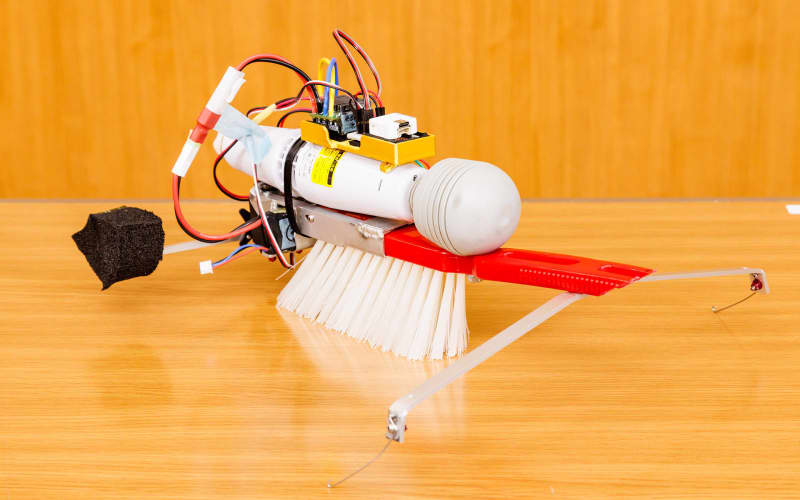

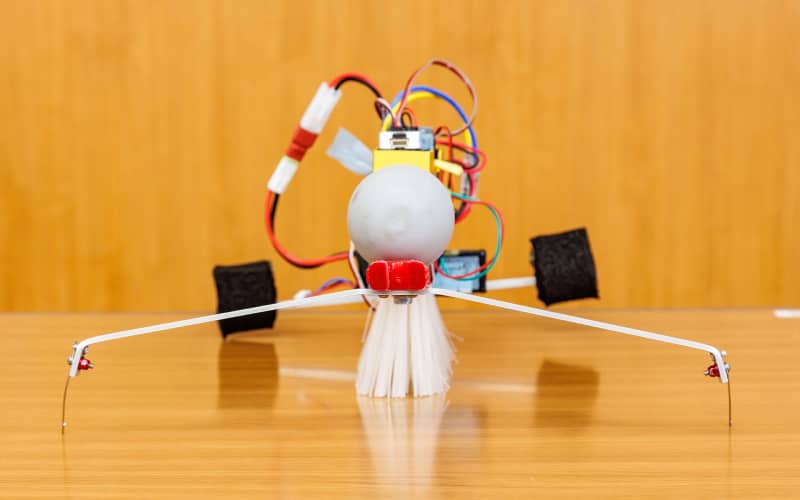

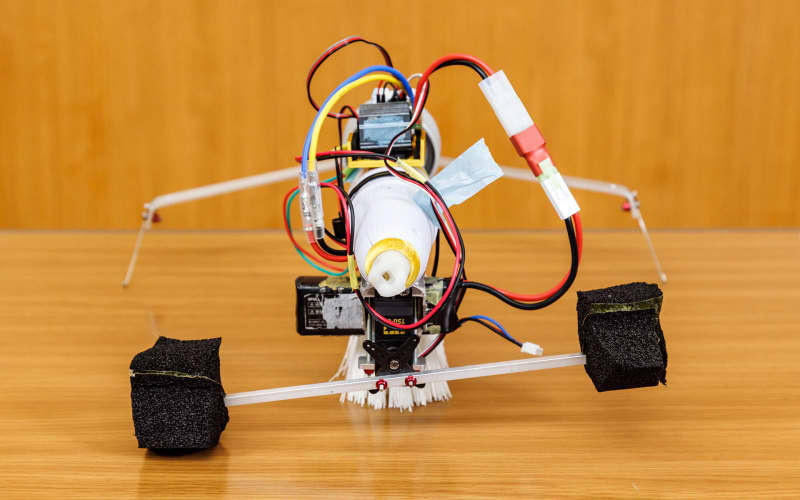

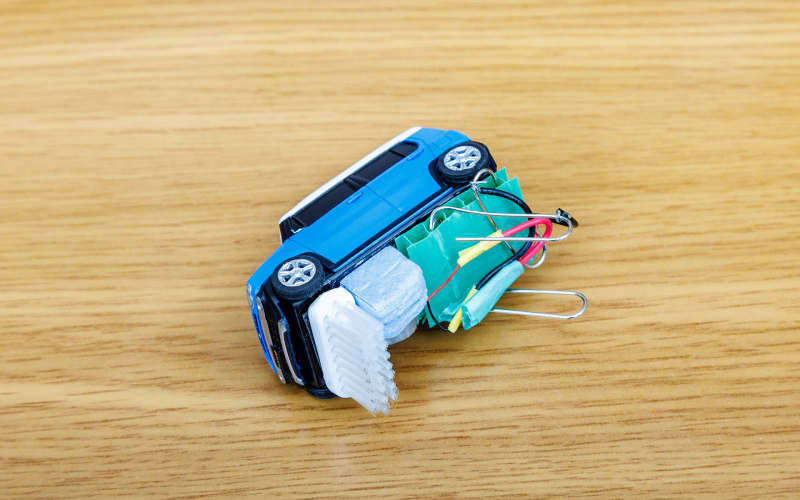

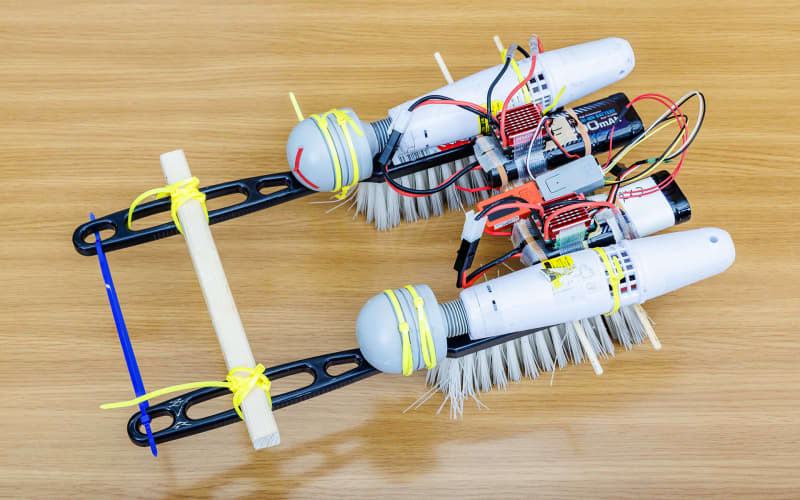

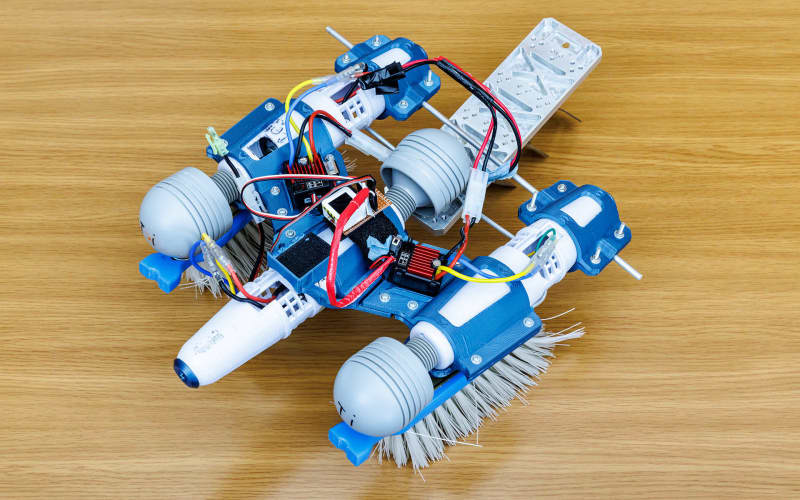

小串さん:1番ワクワクしたのは、1.5号機(DEN-RACE Solo)がとんでもなく速くてブレイクスルーをしたようなときかな。そのほかにも、0号機がまず2週間でできあがって25mゴールしたときは、「とりあえずこれで納品するときにちゃんと完品で出せる。できませんでしたって言わなくてよかった」っていうのもありました。

当時、0号機が20秒ぐらいで走っていたんです。そこから、もうちょっと速くなって20秒を切ってくる、っていうときに、1.5号機がいきなり0号機より5秒ぐらい速いスピードでかっとんで走ったんです。しかも、0号機は早足とか早歩きぐらいだったのが、1.5号機は走らないと追いつかないっていうぐらいのスピードが出て。この見た目と圧倒的なスピードのギャップで、みんな大笑いです(笑)。本当に心の底から笑っていました。丈大さんも現場にいましたよね。

鈴木さん:私もいました。で、ワクワクと同時に恐怖に落とされたっていう(笑)。なんでいいのかはっきり分からないっていう状態に陥るんですよ。みんな言っていました。「なんで?」って。

山本さん:でも、1.5号機が一番速いっていうのを見て、やっぱり軽さは正義なんだなって思いました。

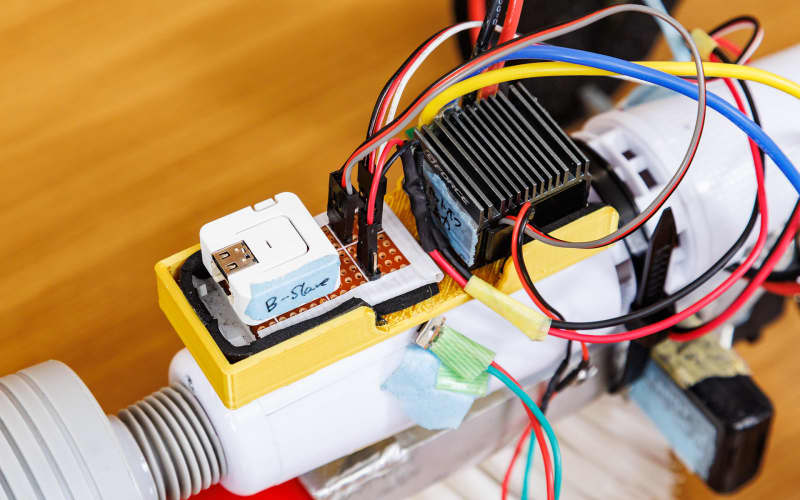

小串さん:バッテリも、0号機では使い慣れているニッケル水素っていうラジコンでよく使うものにしていたんですけど、このリポ電池(リチウムポリマー電池)っていう軽いやつにしたら、0号機も20秒だったのが16秒ぐらいまで速くなりました。

山本さん:最後の最後までどのバッテリを搭載するのかどか、リモコンの部品をどれにするのかとか、全然決まっていなくて。私はコスト計算をやっていたのですが、本当は開発陣にやってもらうつもりだったのにできていないっていう。もう明日納品なんですけど!って(笑)。

書きかけのコスト表を丈大さんに送ってもらって、作業場で丈大さんと「これは決まってるんですか」「これはまだ決まってない」「これは誰に聞いたら分かるんですか」「誰々さんが分かる」「誰々さん、これは決まりましたか」とか言って(笑)。それでもまだ決まってないものもあって、夜の21時とかそれぐらいまで、どれを積むんだみたいな話をずっとやっていました。でも、ものづくりをする人って、こんな小さい部品でもどれがいいのかって最後の最後まで考えて粘るんだなって思って。これが設計の人の仕事ぶりかと思いました。

その計算をしている中で、私は部品がどれぐらいの価格なのか、相場がいくらぐらいなのかって全然分からなくて。でも計算していったら、すごく安いんですよ。「なんかすごく安いんだけど大丈夫?」「これ計算とか合ってます?」「この部品ってこれくらいの値段で合ってます?」とか聞きながら、「大丈夫。合ってる」って言われて計算していったら、最終的にすごく安い。ってなって。その過程が苦しくもあり、でもワクワクするものでした。

魔改造したら会社の「行動理念」に行き着いた

──モーターはMブチの540をベースとしたものを使用しているように見えました。選んだ理由を教えてください。

鈴木さん:選んだ理由は、別にMブチ製だからとかそういうことはなくて、入手性と汎用性です。この番組が終わったあとにこういうのを作ってみたい人にとって、入手性が高くないものはよろしくないと思うわけです。なので、模型屋さんとかおもちゃ屋さんで普通に買えるものを使うべきであるというような感じで選びました。Mブチさんがハイエンドなモーターを使うのはいいと思うんですよ、自前のものなので。それは使うべきだと思いますけど、われわれはやっぱり汎用的なものを寄せ集めて作ることが1つの目標としてあります。なので、入手がしやすいっていう意味で、Mブチさんのモーターを使ったということです。

──出力とかそういう面も全部鑑みて、入手1番しやすいのがMブチさんのモーターだったということですね。

鈴木さん:はい。そうだと思います。

山本さん:それだけMブチさんが市場を席巻されているということですね。

小串さん:日本で1番入手しやすいモーターはMブチモーターですね。もうわれわれは子供のころから慣れ親しんでいるので。モーターと言えばMブチ。憧れていました。今回は「え。Mブチさんと戦うの!?」みたいに思いました。

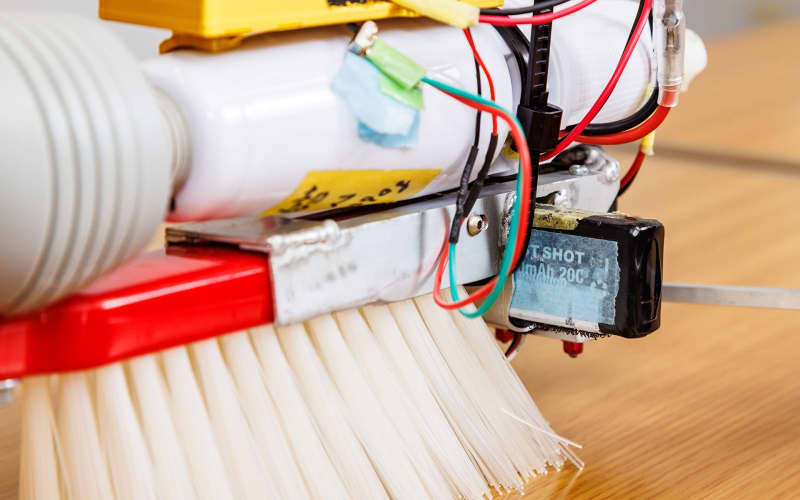

──放送ではブラシを選別していましたが、コツは何かあるのでしょうか?

鈴木さん:ブラシはですね、ホームセンターに行ってながめてみると分かるんですけど、ブラシの先のできがまばらだったりするんです。なので、その中でもなるべく平らなもの、床にフラットに当たるものを選びました。かつ、この持ち手に近い部分が45度あたりで、角度が斜めになっていることが大事ぐらいですかね。

山本さん:ブラシのメーカーさんも、こんなことに使われるなんて思っておられないでしょうね(笑)。平らじゃないとダメって言われても、そもそもが農機具洗いブラシなので、その用途が満たせれば不良品でもなんでもないわけですから。きれいにきちんと洗えればいいじゃん、っていう。

小串さん:汚れが取れればいいんですものね(笑)。

鈴木さん:選別するときには、買ってきたものを4、5個並べて、トントントントンたたいて動かすんですけど、そんな数個の中でもやっぱり違うんですよね。本番機に使われたのは、まっすぐ進む“神ブラシ”でした(笑)。

──魔改造の夜に挑戦するにあたって、社内の人から言われたことはありますか?

小串さん:めちゃくちゃ応援されましたね。やめておけっていうのは誰からも言われなかったです。

山本さん:むしろあまりプレッシャーをかけちゃダメだって思ってくれていたみたいで、社長も現場に2回ぐらい見に来て作業している人とお話をしていました。丈大さんはコントロールがすごく大事になってくるからって、「気負わずに楽しんでこい」と肩までもまれていましたね(笑)。

鈴木さん:あんまり勝て勝てって言ったらプレッシャーになるから、とりあえず当日は楽しんでこいと言われてました。

──放送後にはどんな反響があったのでしょうか。

鈴木さん:よかったよ、っていろいろな人に言われました。それに加えて、Sズキの行動理念の1つに「小・少・軽・短・美」(「小さく」「少なく」「軽く」「短く」「美しく」を略したもので、ムダを省いた効率的で高品質なものづくりの基本方針として始まった。今ではSズキの製品づくりにもその特徴が活かされている)という概念があるのですが、この魔改造マシンはその概念をまさに具現化したものであると、それこそ一般の社員の方から役員の方まであらゆる方に言われています。

──確かに小さくて部品が最小限で軽そうで……。

小串さん:速いものは美しいんです(笑)。

鈴木さん:そもそも、1.5号機は「小・少・軽・短・美」を考えて作ったわけではないんです。最後まで悩んだ3号機はいわば重厚長大の権化で、われわれが望むものをかき集めた、思いを載せたマシンになっていますし。

小串さん:ブラシには実際にばらつきがあって、まっすぐ走らずに右にいったり左にいったりするのがあるので、きちんとコントロールできるように板で作ったり、角度もちゃんと狙った角度をつけていたり、そういう皆さんの思い描く理想のものをつぎ込んで3号機を作りました。だから、みんなの思いを乗せた、ある意味ワクワクマシンですよね。

山本さん:でも最終的に1番早かったのは小・少・軽・短・美だったという(笑)。

小串さん:夢、破れるじゃないですけど、そこは作った方も納得して……。出せるのは1台なので。

──1.5号機に集中したのは何日前ぐらいなんですか。

鈴木さん:2日前ですね(笑)。

──それまですごい揺れてたんですね……。最終的には鈴木さんが判断されましたが、ライバルの動向とかは気になりませんでしたか?

鈴木さん:ライバルの想定は頭には実はよぎらせていましたけど、あんまり気にしないようにしてたというところが正直なところですね。5秒で走っちゃったらどうしようとか、頭になかったわけではないです。

小串さん:でも、そこまで速かったらもうあっぱれですよね。自分たちがやってみて、私の想定では勝負は20秒切るところだよなと割と最初の段階で思っていました。なんでそう思ったかというのは、もうエンジニアの勘としか言いようがないですけど(笑)。もしも5秒とか出されたら1.5号機とは全然別形式だろうと思っていたので、そのときはもうアイデアにあっぱれ、脱帽っていう気持ちはありました。

ものづくりをする人・したい人へ、熱いメッセージ

──最後に、ものづくりが好きな方に伝えたいメッセージはありますか?

小串さん:まず、考えるより手を動かすことだと思っています。手を動かさないと何もできないので。考えちゃって何も作れないっていう人も割と多いと思うんですよね。なので、本能で手を動かして、とりあえず作ってみるっていうのが大事だと思ってます。自分が下手だからできない、こういうの不得意だからって作らない人もいると思うんですけど、下手でもまず作ってみることが大事だって思います。誰でも最初はあるので、作り始めが下手なのは仕方ないです。初心者であっても技術が低い人限定のロボコンみたいな“ヘボコン”というイベントがあって、誰でも最初は初心者だから入っておいでみたいな。間口が広く作られているので、思い切って入ってきてほしいですね。作り出したら腕は上がってきますし、楽しくもなってきます。

完成しなくて悩むこともあるかと思いますが、締め切りが来たら完成ということで、多少未完成でも展示会やイベントに出しちゃうのも大事です。そうすると、意外とほかの人が見たときに自分の思わなかったところを褒めてくれて、「いいじゃん」って言ってくれるんですよ。自分ってやっぱり評価が厳しいので、みんなに見てもらうのもいいと思います。アイデアを思いついてハイになった瞬間にすぐに作り始めてハイなうちに完成させる。そのためには雑に作ってもOK(笑)。10個くらい作って、1個くらい当たりが出ればいいな、くらいの気持ちで作ってほしいです。

あと、3Dプリンタとかマイコンとかセンサーとかを使って、自由に簡単に思いついたものが作れるような時代になってきていて、しかも安くて簡単に手に入る。ネットで使い方も載ってますし、サンプルとかもあるので、まずはサンプルとかを真似してそのまま作ってもいいと思います。そういうのがあるので、あとはやるだけ。最初に戻るんですけど、まずは手を動かそうっていう。そこですね、ものづくりをしたい人に言いたいのは。ものづくりやってる人はみんなそんな感じです。

最後に、会社で最近よく「チャレンジ」と言ってますが、今回、魔改造の夜に出るっていうこと自体もすごいチャレンジでした。会社の中でどうやったら魔改造の夜に出られるのか、そもそもそこから分からなかったし、そうは言っても出られないよね、みたいな雰囲気もあったと思います。でも今回は、そこを押して出られたっていうのは、Sズキにとって大きなチャレンジだったと思うし、成功だと思っています。これに続いて、どんどんSズキでの中でチャレンジが続いていけば、また成長していけるのかなって思います。やっている中の人間も楽しいですしね。ワクワクしながらやるというのは大事です。

──鈴木さんもずっとうなずいていらっしゃいますね。

鈴木さん:まずはやってみるっていうのは大事だと思います。やってみようって、やっぱり会社の中でも難しいんですよ。業務の中でやってみよう、声をあげてみんなでやってみようって、なかなか勇気がいるんですよね。

ただ、今回の魔改造の夜では電動マッサージ器を隠している箱をバーンと開けた瞬間に、やってみようどころか、もうみんなドライバーを持ってきてて(笑)。「それまだ置いといてほしい!」って言うより先に分解を始める勢いで、みんな中に熱い気持ちを持っていました。やり始めれば全然できるので、まずはやってみようだと思ってます。

──山本さん自身はものづくりはできないとおっしゃっていましたが、ものづくりを身近で見て、ものづくりが好きな方に向けたメッセージってありますか?

山本さん:最初にエンジニア募集のメールを出したときに、いわゆる営業とか管理部門の私たちと同じような部署の方からも、興味があるとか、自分は開発の部署じゃないけど、ものづくりが好きだから入りたいとか言ってくださる方がいらっしゃったと同時に、やっぱり技術的なところが弱いから辞退しますっていう方も残念ながらいらっしゃって。でも、そこで諦めずに、自分にストッパーをかけずに入っていったら、絶対何かできることが必ずあるし、もしチャンスがあって、興味があるんだったら、絶対自分がやってきたことや経験はどこかに活きるはずなので、飛び込んでいってほしいと思います。

私も全然技術的なことは何にも分からないし、できないし、でも絶対何かできることあるはずなんで、って飛び込んでいった人間なので、同じように管理部門とか営業部門、普段そういう技術的なことに関わってない部門の人が、ものづくりのプロジェクトに積極的に関わっていっていただけたらいいなと思って私も入ったっていうのがありますね。