by 小寺 信良

ナンバーワン企業、いざ日本市場へ

日本市場ではポータブルプロジェクタに興味を持つ人が徐々に増えてきている。きっかけはAnkerの小型プロジェクタ「Nebulaシリーズ」にあったように思うが、昨今は20代から30代でプロジェクタ利用率が高まっており、もはやテレビはいらないやという若い人がモバイルプロジェクタを買ってネット配信を見てるといった動向も見えてくるところだ。

本連載でも様々なメーカーのプロジェクタを取り上げてきたところだが、XGIMIの「HORIZON Ultra」を取り上げた際、その基幹技術である「Dual Light」テクノロジーについて開発者が直接質問に答えてくれるなど、非常にオープンに技術開発を行なっているのが印象的だった。

XGIMIは2013年創業のスマートプロジェクタ専門メーカーで、2023年にはグローバルホームプロジェクタ出荷台数世界1位となっている。この1月に日本法人のトップが交代し、新たに本社からSteven Luo(スティーブン ルゥオ)氏が就任した。

Steven Luo氏は家電業界で20年以上の経験を持ち、XGIMIには2018年に参画している。これまで中国とグローバル市場の戦略マネージメントを担当してきた人物なだけに、いよいよ日本市場へのフォーカスが始まったと言える。

今回はSteven Luo氏へのインタビューをお届けする。

XGIMIの強みとは

——日本でXGIMIの名前が知られるようになったのは2021年の「Halo+」以降かなと思います。それ以前は日本ではXGIMIはほとんど知られていない存在だったわけですが、XGIMIのワールドワイドでの立ち位置とはどのようなものなのでしょうか。

Luo氏(以下敬称略):XGIMIは2013年の設立以来、高品質で革新的なスマートプロジェクターの提供に専念し、世界各地でその知名度を高めてきました。現在、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100以上の国と地域で製品を提供しており、Harman Kardon、Google、テキサス・インスツルメンツ(Texas Instruments)などの世界的に有名な企業と協力し、様々なモデルのスマートプロジェクターを製造しています。

XGIMIの製品は、日本最大のオーディオビジュアル賞「VGP」、アメリカのCESイノベーションアワード、ヨーロッパのEISAアワード、そして世界四大工業デザイン賞であるReddot Design Award、Good Design Award、iF、IDEAなど、数々の賞を受賞しています。

我々はプロジェクターというカテゴリーをより主流の家電にすることを目指し、普及に努めています。

——戦略としては、どのようなものを中心にしていますか。

Luo:我々はユーザーのニーズにあわせて複数の製品ラインナップを揃えてしています。たとえば、Haloシリーズでは、「Halo+」が高性能でコンパクト、さらにバッテリー内蔵のオールインワン製品として、日本で広く認知されています。

そのほか様々なユーザーのニーズに応えるため、超短焦点プロジェクターの「AURA」、4Kなどの高画質を実現するHORIZONシリーズ、持ち運びに便利な小型プロジェクターのMoGoシリーズ、そして薄型デザインを好むユーザー向けのElfinシリーズを展開しています。

ユーザー体験は我々が注力する重要なポイントです。ハードウェアとソフトウェアを最適化し、豊富なコンテンツと使いやすい操作体験を提供しています。

——ワールドワイド市場で、特にプロジェクターが⼈気の国や地域というのはあるんでしょうか。

Luo:現在、ヨーロッパ、中国、アメリカ、日本で人気が高まっています。

北米の消費者は高品質な家庭用エンターテインメント機器に対する需要が非常に強く、ヨーロッパの消費者はテクノロジー製品の品質とデザインに求める基準が高いですね。

アジア太平洋地域では、日本、韓国、オーストラリアのユーザーが携帯性と高性能を兼ね備えたプロジェクターを求めており、XGIMIの製品は彼らのニーズに応えるべく努力しています。

——日本市場の特徴、あるいは特殊性をどのように捉えていらっしゃいますか。

Luo:XGIMIは日本市場に参入するにあたり、市場の特性を深く調査し、それに応じた戦略を立てました。

まず、日本市場の規模と潜在力は非常に大きいです。日本は世界の家電製品の重要な市場の一つであり、ユーザーのハイテク製品に対する受容度と購買力は非常に強いです。したがって、スマートプロジェクターは日本市場で発展の余地があると考えます。

次に、日本のユーザーは製品の品質とデザインに求める基準が高いと思っています。プロジェクターにおいては、画質、音響効果、そして優れたデザインが日本のユーザーにとって非常に重要な要素です。

市場競争の面では、日本市場は非常に競争が激しいです。国内ブランドに加え、世界中の有名ブランドが存在しています。そのため、日本市場で確固たる地位を築くためには、製品の優位性とブランド力が必要です。

日本市場は技術革新を重視しており、ユーザーは新しい技術を試すのが好きです。したがって日本市場は、XGIMIにとって挑戦であると同時にチャンスでもあります。

——日本市場にも多くの中国企業がプロジェクタ製品を展開しています。この中でXGIMIの強みはどういうところになるでしょうか。

Luo:まず1つは、消費者を中心に考えている会社であるということです。一般的な企業では、1つ製品をグローバルで展開していると思いますが、我々は例えば日本のような1つの地域のために、専用の製品を開発しています。消費者ニーズが第一であると考えています。

2つめの強みは、我々は自社工場を持っていますので、開発から製品化まで、短いスパンで実現できる実力があります。2023年時点で、我々の売上に占める研究開発費の割合は、10.72%にも上ります。

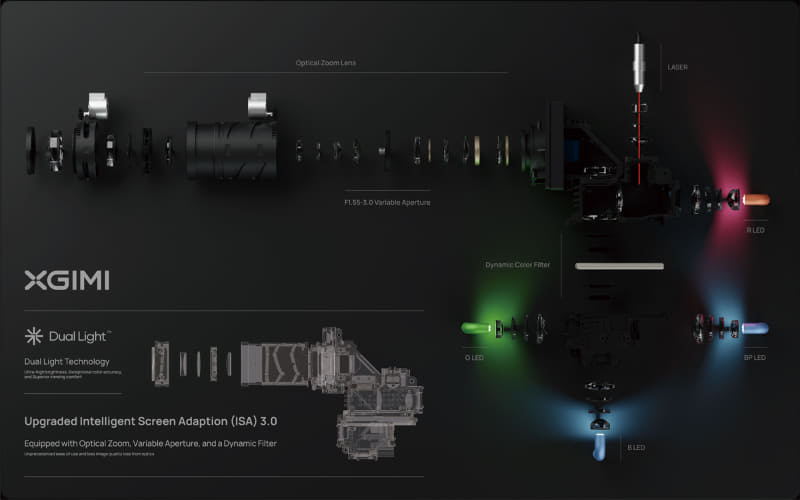

我々はレンズまでも、自社工場で製造しています。多くの企業はこうした光学部分は外注しているところも多いと思いますが、我々はその製品のパフォーマンスを保証するために、レンズアレイのその小さい部品まで、全部自社工場で製造しています。

——研究・開発というところでは、「HORIZON Ultra」で搭載された独自技術「Dual Lightテクノロジー」は素晴らしいものでした。この技術が誕生した背景を教えてください。

Luo:XGIMIは光学技術の分野で、多年にわたる研究開発の蓄積があります。XGIMIは設立の翌年である2014年に光学実験室を設立し、2018年には三色レーザー技術の研究を開始しました。

2019年には自社開発の光学エンジンを製品に導入し、2020年にはDual Lightの研究開発を始めました。2021年にはXGIMI独自のレンズ生産ラインと光学エンジン生産ラインが正式に稼働しました。これらの長年にわたる技術蓄積により、光学エンジン、画像処理などの分野で数多くの革新的な成果を達成し、現在業界をリードする立場にあります。

その中でも、Dual Lightテクノロジーは画期的な成果の一つです。自社開発および自社製造の光学エンジンを基に、画質と視聴の快適さを総合的に考慮して、レーザーとLED光源を組み合わせたものです。XGIMIはDual Lightテクノロジーが現段階における家庭用プロジェクターの最適な技術解決策であり、ユーザーにより良く快適な視聴体験を提供できると考えています。ぜひ、Dual Lightテクノロジーを搭載したHORIZON Ultraをご使用いただき、その使用体験のフィードバックをお寄せいただければと思います。

——映像クオリティにおいて、特に赤色の色域向上がもたらす成果にはどのようなものがあるでしょうか。

Luo:映像品質において、3原色(赤、青、緑)の色域の向上は非常に重要です。特に赤色色域を拡大することで、映像品質が大幅に改善され、全体の色彩表現や再現度に大きな影響を与えます。

従来のLEDは、709標準色域しかカバーできず、広色域であるDCI-P3に対しては赤色の表現が不足していました。そこで、XGIMIはLEDに赤色レーザーを追加し、Dual Lightテクノロジーを通じて赤色の色域を拡大することに成功しました。これにより、全体の映像表示品質が709標準色域からDCI-P3広色域にアップグレードされました。

赤色色域を向上させたことで、ユーザーは映画鑑賞、ゲーム、その他のエンターテインメントを楽しむ際に、よりリアルで生き生きとした映像を体験できます。これにより、視覚的な楽しさが増すだけでなく、没入感も向上し、まるで現実の世界にいるかのような感覚を味わえます。

——私の映像制作の経験からすると、輝度の高い赤色は、爆発シーンのようなところで大きく発揮されます。個人的にはDual Lightテクノロジーは、アクション映画に非常に向いているという感触を持っています。

プロジェクタ市場の変化とこれからの市場戦略

——現在スマートプロジェクターのOSには、Android TV、Google TV、独自OSなどが混在した状況にあります。XGIMIとしてはそれぞれのOSをどのように評価していますか。

Luo:Android TVとGoogle TVは、どちらもGoogleがテレビデバイス向けに開発したプラットフォームです。その利点は、シンプルで操作しやすいユーザーインターフェース、豊富なアプリエコシステム(Google Playストアを通じてさまざまなアプリをダウンロードして使用できること)にあります。

一方、自社開発のオペレーティングシステムには、ハードウェアデバイスの特性に合わせて深くカスタマイズ開発を行ない、最適な性能を提供できるというメリットがあります。またブランドのデザイン理念や、ユーザー体験をより強く反映できます。さらに機能拡張やシステム更新において高い柔軟性があり、ユーザーのニーズや市場の変化に迅速に対応できます。

ただし、自社開発のオペレーティングシステムは、ブランド自身がエコシステムを構築する必要があります。人気のあるアプリケーション以外のカバー率は、低くなるでしょう。

各オペレーティングシステムには、それぞれ独自の利点と特徴があります。製品の位置付けやユーザーのニーズに応じて適切なオペレーティングシステムを選択し、ユーザーのニーズ、ハードウェアの特性、市場のトレンドを総合的に考慮して、ユーザー体験を向上させ、市場の要求を満たすよう努めています。

——基本的にスマートプロジェクタというのは、ハードウェアとOSは1対1で開発するものなのでしょうか。それともユーザーニーズにあわせて、あるハードウェアに対して違うOSをインストールして販売するといったことも可能なんでしょうか。

Luo:基本的には1つの製品には1つのOSで開発します。ハードウェアとソフトウェアは一体で考える方が、より良いパフォーマンスが得られると思っています。

——現時点でのモバイルプロジェクタの課題としては、画面は大きくできる一方で、本体から出せるサウンドのスケールがそれに見合っていないという問題があるように思います。XGIMIではこうしたオーディオのスケール感に対して、なにか解決する方法を考えていますか。

Luo:XGIMIのプロジェクターは音響にも多大な労力を注いでおり、ユーザーに全方位の視聴体験を提供することを目指しています。世界的に有名な音響ブランドであるHarman Kardonと協力し、クリアで豊かな、そして奥行きのある音響を提供しています。家庭用エンターテインメントとしては、この内蔵音響システムだけで大多数の消費者のニーズを満たせると思っています。

しかし、より高音質な体験を求めるユーザーのために、XGIMIのプロジェクターは様々な方法で外部のプロフェッショナルな音響システムに接続することができます。例えば、サウンドバーなどが接続可能です。

さらにXGIMIでは、2年前から自社製の外部音響システムも開発中です。これによって、日本のユーザーにもっと優れた音響体験の選択肢が提供できる予定です。ぜひお楽しみにして頂きたいと思います。

——若い世代はテレビの代わりにプロジェクタを使っているという動向もあるようです。この点についてXGIMIではなにか掴んでいますか。

Luo:確かに私たちは、最近では多くの若者が従来のテレビに代わってプロジェクターを選ぶ傾向があることに注目しています。

若者がプロジェクターを選ぶ主な理由は、より大きな画面と柔軟な使用方法が可能だからです。大画面の実現により映画鑑賞やゲーム、大人数でのエンターテイメントを楽しめます。また、プロジェクターの携帯性と柔軟性により、リビングルーム、寝室、屋外など、どこでも大画面を楽しむことができます。

また、モノの多機能性とスマート機能が重視されています。彼らは1台でテレビ番組、映画、その他多くのビデオ配信サービスを楽しみたいと考えています。スマートプロジェクターの操作システムと豊富なアプリは、若者のニーズに非常に適しています。

また、「スペパ」(スペースパフォーマンス)などのコンセプトも流行しており、限られた空間を効果的に利用し、自由に配置して大画面を楽しむことができる点も、若者がプロジェクターを選ぶ理由の一つです。

——日本でもプロジェクタがブレイクする素地はあると思いますが、まだ何かのピースが足りていないように思います。このピースとは何だと思いますか。

Luo:そうですね。普及にはいくつかの重要な課題を克服する必要があります。

スマートプロジェクターは比較的新しい製品です。日本の消費者はテレビを使用することに慣れており、消費者の習慣や認知を変えるためには、プロジェクターの魅力や利用シーンを消費者に啓蒙することが必要です。

また文化的背景として、日本の家庭は居住スペースが比較的小さいため、大型家電製品の受け入れは限られています。したがって、日本の家庭のニーズとライフスタイルに適応した、コンパクトでインテリアに馴染む設計、簡単に設置・使用できるプロジェクターが重要です。

この点で超短焦点タイプのプロジェクターは、壁から短い距離で大画面が投影でき、設置性が高いため、これらの製品もぜひ皆さんに選んでいただきたいです。

総論

筆者のようなオジサンにとっても、夜に自分の部屋でプロジェクタの大画面でコンテンツを楽しむ時間は大変大事なものだが、それはテレビはテレビで別にあり、家族とテレビを見る時間もあるという家庭での楽しみ方だ。

一方20代から30代にとっては、家族でテレビを見るという習慣からはすでに独立しており、テレビ番組は特に見なくてもいいがネットで話題のアニメ作品はおさえておきたいという気持ちはある。それにプラスして、コスパ、タイパ、スペパといった効率の良さを求める傾向が加わり、プロジェクタでネットコンテンツを見る、という方向に流れていくという予測には、一定の説得力がある。

だが現実問題そうなってはいないところにおいては、Luo氏の言うように啓蒙というか、「そういう利用イメージ」の提供が足りないというところもあるだろう。

それに加えて重要なのは、輝度だ。真っ暗にしないと映像が見えないのでは、他のことが何もできなくなる。若い人の大半は映像に集中するのではなく、他のことをしながらのながら見を好む。それほど部屋を暗くしなくても見える、あるいは投影した反射光で部屋が明るく見え、大画面で部屋のどこにいてもチラ見できるというメリットが享受できるのは、「輝度があるから」に他ならない。

XGIMIのキーテクノロジーDual Lightテクノロジーは、RGBレーザーよりも低価格で高輝度が実現できる技術として、コスパに優れる。若者の嗜好を考えると、今後市場はLEDでは到達できなかった輝度、3000ルーメン以上の戦いになると考えられる。現実には、Dual LightテクノロジーとRGBレーザーの競争になっていくのだろう。