世界最大の加速器施設CERN(スイス)での高校生素粒子実験提案で、加速キッチン合同会社がサポートした日本の女子高校生チーム「Sakura Particles」が日本人として初めて採択されました。2024年9月から2週間かけてスイス・ジュネーブで実験を行います。

Sakura Particlesの高校生と大学院生コーチ

■概要

スイス・ジュネーブにある世界最大の加速器施設CERNで行うBeamline for Schoolsでは世界中から毎年高校生の素粒子実験提案を受け付けており、日本の高校生グループSakura Particlesは過去最高の461件の中から見事に選ばれました。日本の中高生が大型加速器施設で素粒子実験を行うのは初めての快挙になります。

Sakura Particlesは女子学院高等学校、埼玉県立川越女子高等学校、大阪府立北野高等学校、神奈川県立川和高等学校、順天高等学校の5つの高校の高校生によって結成されたチームで、加速キッチンの素粒子探究支援のもと、1年間かけて素粒子検出器の開発を進めてきました。

開発したのは「手作りの宇宙線イメージング検出器」です。宇宙から降り注ぐ高エネルギーのミュー粒子を使って地球上の大型構造物の内部を透視する技術「ミュオグラフィ」への応用を目標にしています。

このようなイメージング検出器は一般的に大型で高価ですが、高校生チームは独自の工夫でミュー粒子の軌跡を測定する手作り検出器の開発に成功しました。さらに、2024年3月に高校生としては史上始めて高エネルギー加速器研究機構のフォトンファクトリーで光速の電子ビームを用いてテストを行い、その性能を実証しました。これらの成果が国際的に認められ、今回の採択となりました。

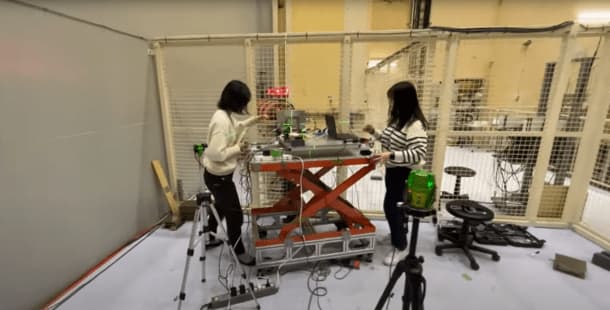

検出器を製作するメンバー

高エネ研でのビームテスト

CERNでは、宇宙から降り注ぐ宇宙線を模擬して人工的に光の速さの99%以上の高エネルギーミュオンビームを生成して自作した検出器のイメージング性能を検証します。9月からスイス・ジュネーブに2週間程度滞在し、CERNの素粒子物理学者のサポートのもと実験を行う予定です。

■加速キッチンとは

加速キッチンでは宇宙・素粒子探究活動を行う中高生のサポートを行っています。自宅で宇宙線測定ができるよう素粒子検出器の貸与を行い、大学生メンターのオンラインメンタリングによって、本格的な素粒子計測を可能にしています。全国の100名以上の中高生が加速キッチンの支援のもと様々な素粒子研究に取り組んでいます。Sakura Particlesはこの参加中高生の有志によって結成されたチームです。

■Sakura Particles

松下千穂里(女子学院高等学校・高校2年生)

中学2年生から高エネルギー宇宙線探索を目指した宇宙線シャワーの観測に取り組んでいる。

\- JSEC2023 入選(小型宇宙線検出器Cosmic Watchを使用した超高エネルギー宇宙線探索)

\- 理化学研究所・仁科加速器科学研究センター学生Webライター

https://www.nishina.riken.jp/ouen/report6.html

貫輪美博(埼玉県立川越女子高等学校・高卒)

高校1年生から陽子線によるがん治療時の線量分布測定をシミュレーションを中心として研究を行ってきた。2023年度にSakura Particlesを結成してBeamline for Schools 2023 shortlist入り。

\- ハイスクールラジエーションクラス2022 奨励賞(散乱陽子を用いた線量分布の可視化)

澤井愛実(神奈川県立川和高等学校・高校3年生)

高校1年生から霧箱と検出器を組み合わせて、検出器を通過した放射線の自動撮像・分類機能を開発している。

\- サイエンスキャッスル2022 関東大会優秀賞(霧箱と宇宙線検出器の同期による宇宙線観測)

\- ハイスクールラジエーションクラス2022 最優秀賞(霧箱で見る放射線と宇宙線の世界)

佐々木柚榎(大阪府立北野高等学校・高校1年生)

中学1年から、GOES衛星の地磁気・太陽風データと宇宙線到来頻度の相関の研究を行い、中学3年からシンチレーションの発光の汎用カメラでの撮像に取り組んでいる。

\- 日本動物実験代替法学会 チャレンジコンテスト2023 優秀賞

\- ハイスクールラジエーションクラス2023 優秀賞(身近なカメラを用いたシンチレーション光の観察)

跡部蒼(順天高等学校・高校2年生)

高校1年生から京都大学の雷雲プロジェクトと共同して雷雲からのガンマ線観測に取り組んでいる。2024年7月からアメリカのLangmuir Laboratoryに3週間滞在して国際共同研究として雷雲ガンマ線を観測予定

\- トビタテ!留学JAPAN 新・日本代表プログラム2024年度(第9期)採択

コーチ:河野理夏子(The Australian National University・M1)

大学1年生から加速キッチンスタッフとして複数の中高生グループの探究指導を行っている。2023年から加速キッチン参加中高生のBeamline for Schools応募の支援を行っている。

\- 青葉山の面々 https://www.sci.tohoku.ac.jp/aobayama/kono_r.html

■関連リンク

\- CERNプレスリリース

https://home.cern/news/news/cern/students-estonia-japan-and-usa-win-11th-edition-beamline-schools

\- Beamline for Schools

https://beamlineforschools.cern/

\- 実験提案書

その他ファイルの実験提案書 https://www.atpress.ne.jp/releases/396892/att_396892_1.pdf

\- 加速キッチン

■用語解説

Beamline for Schools:大型加速器施設であるCERN(スイス)とDESY(ドイツ)によって行われている高校生国際素粒子実験コンテスト。採択されたチームは旅費支給の上で現地に招待され、2週間かけて提案した素粒子実験を研究者とともに行うことができる。今年度は461件の申し込みがあり、日本、エストニア、アメリカの3チームが採択された。

CERN:スイス・ジュネーブにある世界最大の加速器施設。同施設のLHC加速器では2013年にノーベル賞を受賞したヒッグス粒子の発見に貢献している。

ミュー粒子:電子に似た素粒子で1936年、宇宙から降り注ぐ宇宙線として発見された。現在では宇宙線を使った透視技術「ミュオグラフィ」などに加えて、大型加速器で人工的に大量につくれるようになり、様々な応用がはじまっている。

ミュオグラフィ:宇宙から降り注ぐ高エネルギーのミュー粒子を用いた透視技術。エジプト・クフ王のピラミッドの中心部に未知の巨大空間を発見するなど、次世代技術として注目されている。