医師が深刻な表情で「あなたの余命は〇〇です」と患者に告げるシーンを、テレビや映画で目にしたことがある人は多いでしょう。ただ、『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)の著者で医師の勝俣範之氏は、余命宣告について「即刻やめてほしい」と考えているそうです。患者を診断し、余命を告げる側の医師が「余命宣告はやめるべき」と考える理由はなんなのか、詳しくみていきましょう。

医学的根拠はない?余命宣告が当たる確率は“3割”

【登場人物】

■教える人……勝俣範之先生

あらゆる部位のがんを診られる腫瘍内科医として日々診療にあたっている。

■教わる人……編集者O

身近にがんに罹患する人が増えて、わからないことだらけで心配になっている。

編集者O(以下、O):がんだと確定診断されたときに気になることの1つとして、いわゆる余命があると思います。

勝俣範之先生(以下、勝俣):医師が告げる余命は、当たらない確率のほうが断然高いんですよ。

O:えっ、そうなんですか。では、お医者さんから余命を宣告されても信じなくていいんですか?

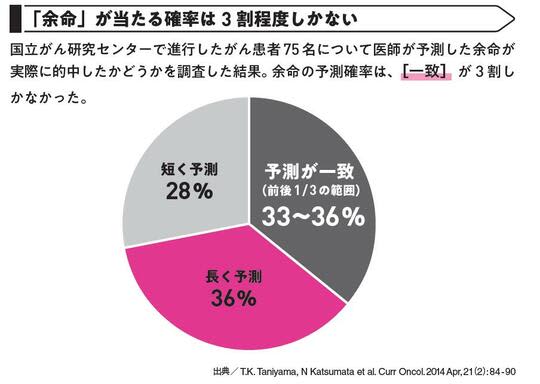

勝俣:がん患者さんの余命に関する研究はたくさんありますが、余命には医学的根拠がないというエビデンスがあるのです。私自身もかつて勤務していたがんの専門病院で調査をしたことがありますが、余命が一致したのは33~36%でした。つまり、3割程度しか当たらないということです。

この程度の確率しかないのに余命宣告を行うことは大きな問題であって、できれば医師による余命宣告は即刻やめてほしいと、私は思っています。

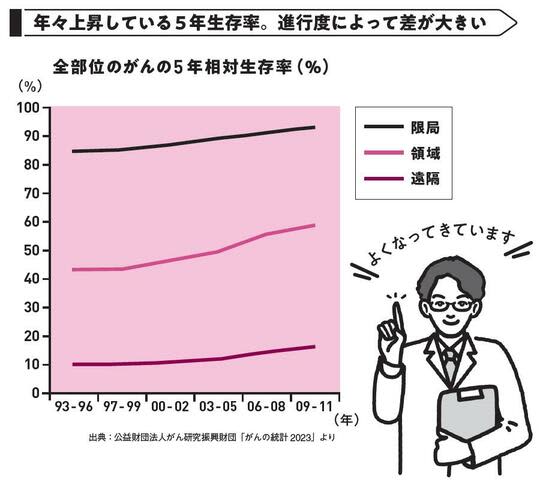

O:そうなんですね。では5年生存率についてはどうですか?

勝俣:生存率は過去の数字からのデータですから、こちらもあくまで目安として受け止めていただきたいですね。自分が当てはまるかどうかは、1人ひとりのがんの状態にもよるのでわからないのですよ。

[図表1]「余命」が当たる確率は3 割程度しかない 出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋

出典/T.K. Taniyama, N Katsumata et al. Curr Oncol.2014Apr,21(2):84-90 [図表2]年々上昇している5年生存率。進行度によって差が大きい 出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋

出典:公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計2023」より

診断直後の“2週間”に注意

O:がんになった患者さんの手記などを読んでいてもそうですが、がんと診断されると、ほとんどの人は激しい衝撃や混乱に見舞われています。治療が進歩して、もはや「がん=不治の病」ではないとわかってはいても、やはり心のどこかに「がん=死」というイメージがあるからでしょうか?

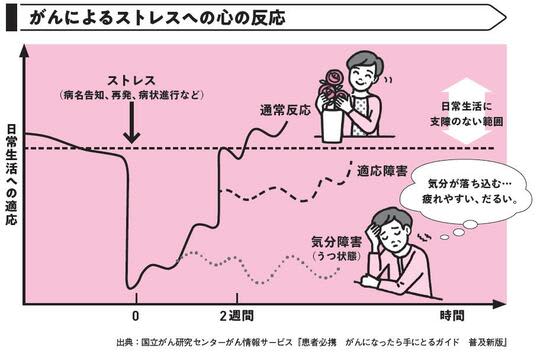

勝俣:がんと告知された瞬間は、どなたも強いショックを受けて、何も考えられない状態になってしまいます。患者さんがよくおっしゃるのは「頭の中が真っ白になった」とか、「医者の話がまったく頭に入らなかった」という状態です。

それから、「まさか自分ががんになるはずがない」、「きっと何かの間違いに違いない」と、がんになったことを認めたくないという感情が起きてきます。あるいは、「自分はどうなってしまうのだろう」、「これからどうすればいいのだろう」と、恐怖や不安に襲われたりします。これが、がんと診断された直後におとずれる「衝撃」の時期と呼ばれる状態です。

O:まさか自分ががんになるとは思ってもみなかったでしょうから、一種のパニック状態になっても不思議ではありませんね。

勝俣:そうですね。そして、それに続いて、病気の進行や治療などに対する不安も生じ、気分の落ち込み、ものごとに集中できない、眠れない、食欲がないなど、心身の症状が現れます。

また、「どうして私ががんにならなくてはいけないのだ」といった怒り、「これまでの生活習慣が悪かったからがんになったのだ」と自分を責める気持ちや後悔、「なぜ、自分だけががんにならなくてはいけないのか」といった孤立感、「誰も自分の苦しみをわかってくれない」という疎外感などを感じることもあります。これが「抑うつ」や「不安定」と呼ばれる時期です。

O:つらいですね……。それは、どのくらい続くものですか?

勝俣:人にもよりますが、だいたい1~2週間です。それから、一方につらい気持ちを抱えながらも、「落ち込んでばかりいられない」、「がんばって治療に取り組もう」と、立ち直りに向けた心の動きが出てきます。がんになった自分を受け入れたり、がんになったことで新たに生まれた状況に適応したりしながら、だんだんと日常生活に戻っていきます。これが「適応」と呼ばれる時期です。

もちろん、個人差があって一概にはいえませんが、一般的にはこの3つの時期を経て、2週間が過ぎたころから日常生活を取り戻すようになるといわれています。

[図表3]がんによるストレスへの心の反応 出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋

出典:国立がん研究センターがん情報サービス『患者必携 がんになったら手にとるガイド 普及新版』

O:ということは、がんと診断されてから、だいたい2週間くらいは心が激しく動揺したり、気分の落ち込みが見られたりする時期ということですね。

勝俣:そうです。がんと診断、告知されたら、直後の2週間はとくに気をつけなくてはいけない時期です。残念なことですが、がんと診断された方の自殺率は、ほかの病気に比べてかなり高いというデータもあります。

そして、人によっては2週間を過ぎても、不安や混乱、うつ状態などが続いて、日常生活がうまくいかないという方もいらっしゃいます。

O:そういう場合は、どうしたらいいんでしょうか?

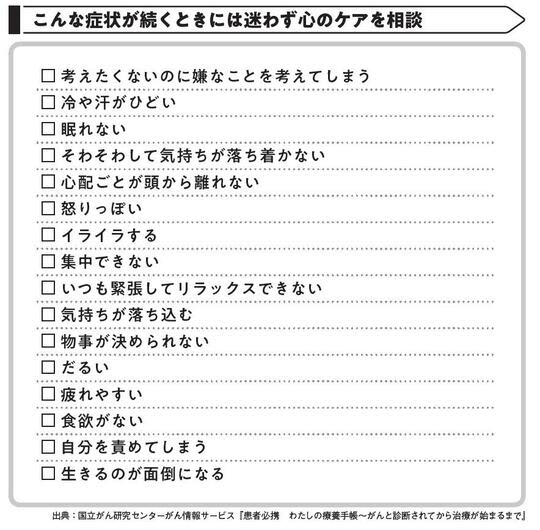

勝俣:2週間過ぎてもひどい気分の落ち込みが続くようなら、適応障害やうつ病などが疑われます。症状がひどくならないうちに対処したほうがいいので、まずは診察にあたっている医師などの医療スタッフに相談してください。そして遠慮せずに、がんの患者さんのメンタルケアを専門とする精神腫瘍医や臨床心理士などの専門家のサポートを受けるようにしてください。次ページに主な症状のリストを掲載しています。

また、こうした心の状態や適応障害は、がんの診断や告知の直後だけに見られるものではありません。たとえば、がんが再発したり、転移の疑いがあったり、治療の効果が見られなくなってきたときなどに現れやすいといわれています。

O:患者さん本人だけでなく、ご家族や周りの方もショックで落ち込んだりすることも多いのではないですか?

勝俣:患者さんと同じように苦しむことから、最近ではご家族も「第2の患者」として、ケアやサポートが治療として行われるようになっています。苦しいときやつらいときは我慢せずに、ぜひ医師や専門家、専門機関などに相談してほしいと思います。看護師に話してみるのもいいですよ。

[図表4]こんな症状が続くときには迷わず心のケアを相談 出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋

出典:国立がん研究センターがん情報サービス『患者必携 わたしの療養手帳~がんと診断されてから治療が始まるまで』

勝俣 範之

日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科

教授/部長/外来化学療法室室長