苦手なものや場所があり、強く拒否する

光や音、におい、味覚などが原因となり、特定のものや場所に強い苦手意識があり、近づけようとすると非常に嫌がります。

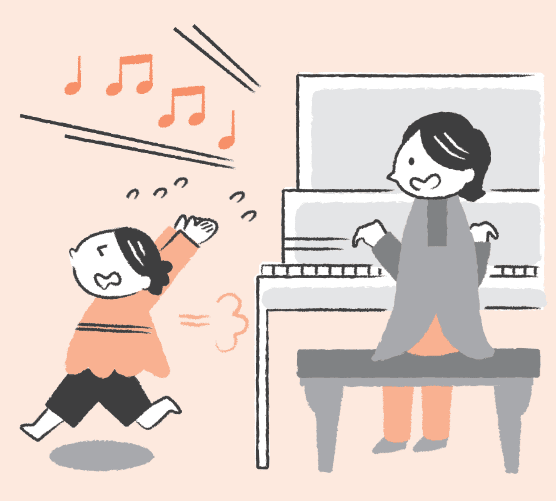

例えば、こんな状況

Tちゃんは大きな音が大の苦手。ある日、歌の時間に保育者がピアノを弾き始めると、パニックになって泣き叫び、教室を飛び出していってしまいました。

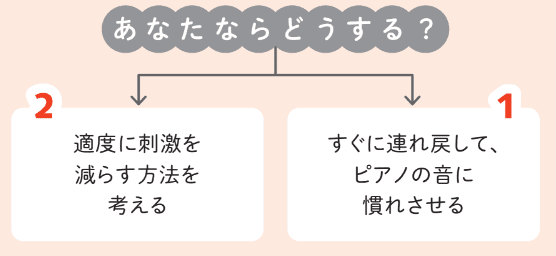

あなたならどうする?

1.すぐに連れ戻して、ピアノの音に慣れさせる

2.適度に刺激を減らす方法を考える

【解説】おすすめは2!

感覚機能に偏りがあり、特定の刺激に過敏に反応する子がいます。「一定以上の大きな音が苦手」「音が反響する場所がつらい」など、その子なりの嫌な感覚をつかみましょう。

子どもが感じている恐怖や不快感を無視し、無理やりに慣れさせようとするような行為は、さらなる苦手意識を招きかねないため避けてください。

考えられる背景

「その音、すごく大きく耳に響くよ!助けて!」

聴覚がとても敏感で、通常では問題にならないような大きさの音でも、非常に強い刺激としてその子の耳に届いているのかもしれません。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

刺激を減らせる方法やアイテムを模索して

感覚過敏の場合、その子の苦手な刺激を避ける(軽減する)のが基本的なサポートの方法です。聴覚であれば、音が小さく聞こえるよう少し離れた場所から活動に参加する、一時的に静かな部屋で過ごす、耳栓やヘッドフォン、イヤーマフなどの道具を活用する、など。視覚であれば、部屋の棚や掲示物を必要に応じて布で隠したり、壁に向かって座ったりすることなどが考えられます。

考えられる背景

「本当は、みんなと一緒に歌いたいなぁ……」

大きな音に苦手意識はあるものの、以前よりは刺激に慣れてきていて、参加したいという思いが生まれている可能性もあります。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

苦手を乗り越える方向性でも検討を

感覚過敏の子でも、少しずつ苦手を克服していくことは珍しくありません。「Tちゃんに大きな音は絶対だめ!」と強調することで、かえって本人の苦手意識を強めないよう注意したいところ。

乗り越える方向性で支援するときは、「一気に」でなく「少しずつ」を意識しましょう。その子の好きなものを取り入れ、苦手な刺激よりそちらに集中していた……といった状況をつくれると理想的です。

ほかにもたくさん!サポート声かけ例

・〇〇が嫌だったんだね

・もう大丈夫だよ

・このくらいの〇〇(例:大きさ)ならどうかな?

・この場所なら、大丈夫?

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

【書籍情報】

『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』

著:湯汲英史

幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。