【新紙幣の見本つき】7月3日から新紙幣への改刷がスタート

2024年7月3日から、一万円、五千円、千円の3つの紙幣の改刷が行われます。

新しい紙幣を手にすることが楽しみである一方、「旧札のタンス預金はどうしたらいいのだろう?」と不安に感じている人もいるかもしれません。

そもそも、紙幣はなぜ定期的に改刷が行われるのでしょうか。

本記事では、紙幣が新デザインへと改刷される背景について解説します。

後半では、タンス預金していた旧札の取り扱いや注意したいことについて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

7月3日から新紙幣への改刷がスタート

2024年7月3日から、一万円、五千円、千円の紙幣のデザインが新しいものへと改刷されます。

紙幣のデザイン変更は当初2019年4月に発表されたため、「いつから新紙幣に変わるのだろう」と楽しみに待っていた人も多いかもしれません。

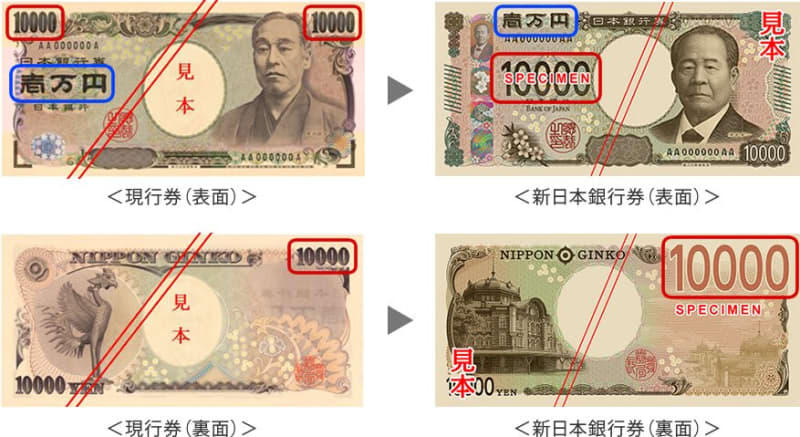

新紙幣はいずれもサイズは変わりなく、両面のデザインがそれぞれ下記のように変更されます。

【一万円札】

- 表面:渋沢栄一

- 裏面:東京駅(丸の内駅舎)

【五千円札】

- 表面:津田梅子

- 裏面:藤の花

【千円札】

- 表面:北里柴三郎

- 裏面:富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)

その他にも高精細なすき入れ模様や3Dホログラムが新たに採用されており、偽造を防止する技術がふんだんに取り入れられています。

特に、肖像画が回転して見える3Dホログラムは世界で初めて紙幣に採用された技術ですので、新紙幣を手にしたらぜひ確認してみたいポイントです。

そもそもなぜ紙幣のデザインを変更するの?

日本の紙幣は1885年に最初の紙幣が発行されて以降、およそ20年周期で改刷が行われており、現在までに53種類の紙幣を発行しています。

定期的に紙幣のデザインが変更されるのは、偽造を防止することが大きな目的です。

紙幣が発行されてから長い期間が経過すると、印刷技術の発展により高度な偽造紙幣を作ることも可能となってしまいます。

そこで、定期的に紙幣のデザインを改刷して新しい技術を取り入れることで、偽造紙幣が作られることを防いでいるのです。

また、今回は偽造防止の目的に加えて、ユニバーサルデザインへの変更も取り入れられています。

指で触って紙幣の種類が分かる識別マークの位置を券種ごとに変えたり、紙幣に印刷される額面のサイズを大きくしたりなど、目の不自由な方や外国人にも紙幣の種類が分かりやすい工夫が凝らされています。

なお、新紙幣の発行にあたって、「旧札は使えなくなるの?」、「タンス預金の旧札は両替しないといけないのかな」と不安を感じている人もいるかもしれません。

続いての章で、旧札の取り扱いや注意点についてくわしく確認していきましょう。

タンス預金の旧札を慌てて両替する必要はない

これまで使用していた旧札は、新紙幣が発行された後も引き続き使用することができます。

実際に、過去に発行されていた聖徳太子の一万円札や五千円札などは、現在も変わらず利用可能です。

新紙幣が発行されたからといって、タンス預金など旧札で保管している現金を両替する必要はありませんので安心しましょう。

災害や盗難のリスクの観点からは預金することがおすすめ

タンス預金は慌てて新紙幣へ両替する必要はないものの、災害や盗難のリスクの観点から考えると、あまりおすすめできません。

たとえば、預金通帳は火事で焼失したり、盗難に遭ったりしても、窓口で再発行してもらうことができます。

しかし、タンス預金の場合は一度失ってしまえば、どうすることもできません。

大切な資産を安心して守るためには、タンス預金ではなく金融機関の口座へ預けることを検討してみましょう。

新札発行を利用した詐欺行為に注意

紙幣の改刷に際して気を付けたいのが、よくある詐欺行為についてです。

たとえば、「古い紙幣が使えなくなるので、自宅のタンス預金を預かる」といって旧紙幣を回収するケースや、「新札に両替するために、いったん銀行口座へ振り込んで欲しい」といって振込手続きを誘導するケースなどが想定されます。

こういった詐欺行為については、財務省や警察からも注意喚起が行われており、新紙幣の改刷に際して増加することが懸念されています。

新紙幣が発行された後も旧紙幣は今まで通り利用できますので、こうした連絡が来ても紙幣を預けたり、振込を行ったりしないように十分注意しましょう。

また、高齢のご両親や祖父母がいる場合は、「新紙幣を利用した詐欺があるみたいだから気を付けてね」とぜひ呼び掛けてあげてください。

新紙幣発行後も引き続き旧札が使える

新紙幣はまず日本銀行から各金融機関へと配布され、その後窓口やATMを通じて私たちの手元に届けられます。

ただし、新紙幣が発行された後も引き続き旧札は利用できますので、慌てて両替に行く必要はありません。

また、新紙幣の発行を利用した詐欺行為の増加も懸念されています。

「旧札が利用できなくなる」といった誤情報に騙されることのないように、十分用心しましょう。

参考資料

- 財務省「新しい日本銀行券及び五百円貨幣を発行します」

- 国立印刷局「新しい日本銀行券特設サイト」