能登半島地震から間もなく半年。滋賀県でも、大地震はいつ起こるかわかりません。そういった災害時に、救助や避難などで使われる道路沿いにあり、倒壊して道をふさぐ恐れのある建築物は耐震診断が義務付けられています。しかし、耐震基準を満たすことが確認できているのは県内では、3割にとどまっています。

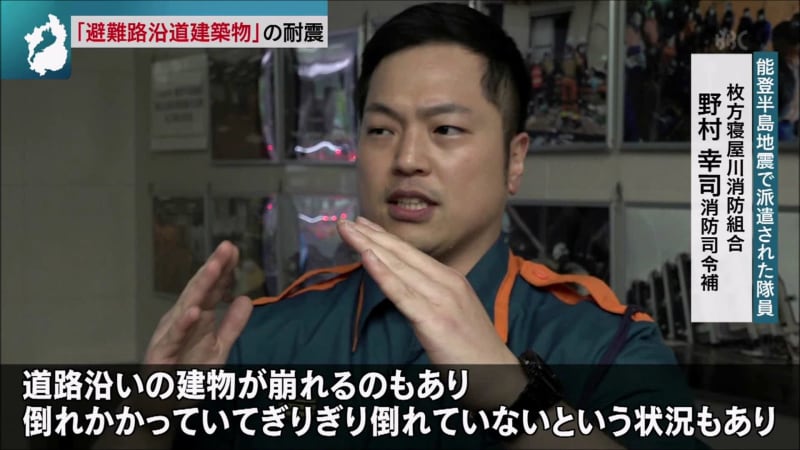

元日の能登半島地震で、現場に派遣された消防隊員は、道路沿いの建築物が倒壊するなどして、車で通常なら2時間程度で行ける所におよそ7時間かかったと話しました。能登半島地震に派遣された消防隊員は「道路沿いの建物が崩れるのもあり、倒れかかっていて、ぎりぎり倒れていないという状況もあり、これから先進んでしまうと危ないということで、かなりの距離を後退して迂回した」と振り返ります。熊本地震へ派遣された隊員も「一般住宅も多いが、それが道を塞いでしまうというのは結構あった。通れる道を探しながら行ったということもあった。被災地に入って、すぐさま助けを求めている人の所へいち早く駆け付けたいのが救助する側の思いだが、道路一つで止められてしまうというのは悔しい思いしかない」と力を込めました。道路の中でも地方公共団体が指定する救助や避難、緊急物資供給のために使われる道路沿いで、倒壊して道をふさぐ恐れのある建築物は「避難路沿道建築物」として耐震化が求められていて、耐震診断が法的義務となっています。

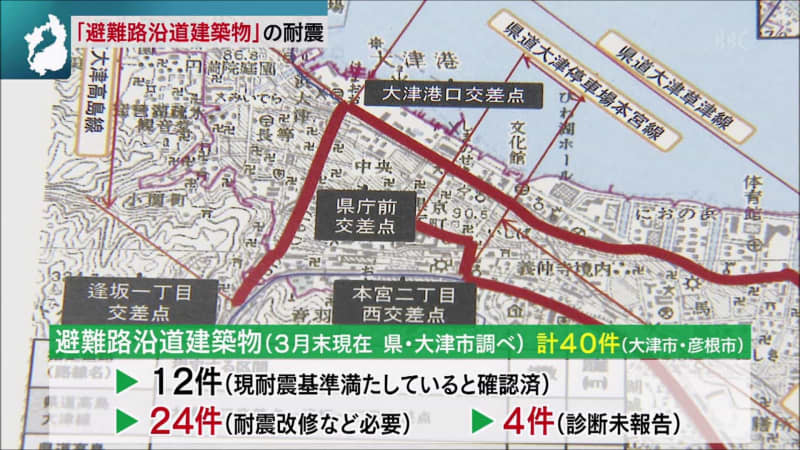

県によりますと、「避難路沿道建築物」は、今年3月末で40件。このうち診断を終えて今の耐震基準を満たすことが確認できているのは3割にあたる12件にとどまります。24件は耐震改修などが必要で、残り4件は義務づけられた耐震診断も行っていないということです。診断の報告がない4件は、いずれも大津市内。

市は2022年6月に診断を行って報告するように初めて命令を出しましたが、4件とも未報告のままで、1件は所有者不明ということです。びわ湖放送は、連絡の取れた2件の所有者に取材しました。2人とも当初、耐震診断を実施しようとしたと言います。

命令を受けた男性は「見積り取って設計士と耐震診断の業者に聞いたら、図面がないから設計図面を一からおこさないといけないので相当な費用がかかると。診断したところで、うちには何のメリットもない。言われたところで、つかまるとか逮捕されるなら別だが。そんな大きい地震来た時は、もうどうしようもないと考えている。補助金をもっと出してくれという感じ、こちらからすれば。売却を考えている」。別の男性は「アスベストの除去が必要となって進められなかった。解体を考えている」などと話しました。

大津市建築指導課長は「共通して診断できない理由として言うのは、やはり費用面のことが一番かと思う。良くない診断結果が出てしまうと、改修となると診断以上に多額の経費がかかる。耐震化自体を進めることへの不安感もあるように聞いている。法律の制度上、命令以上の措置がなく、ある意味手段としては最終段階と考えられる。ただ、命令出したから終わりでは当然なく、粘り強く診断実施に向けた働きかけを行っていく」と話しました。

これまで耐震診断や補強設計、耐震改修について補助がありましたが、耐震診断に対する補助は今年3月で打ち切られました。一方で、今年度から新たに解体する場合に補助が出るようになったということです。補助の実績は、過去3年間で補強設計1件、耐震改修はゼロでした。県は、所有者に耐震化は求めつつ、避難路がふさがれた場合に備えて迂回路も視野に検討していく必要もあるとしています。

消防隊員は「大阪から例えば滋賀県に緊急援助隊で派遣要請があった時には、滋賀県側が『この道なら必ず使えるから、ここ通って来て』という情報があれば、いち早く察知して被災地まで向かうというのは絶対ありえる。助けることができる命が多くなるというのは言える」。