親から遺伝するものって外見?性格?実は、歯並びも影響をしているかも!?今回はN.S.デンタルクリニック院長、長里康史先生にお伺いしました。

親から遺伝するものは「骨格」!?

お口の中のことでいうと、骨格です。

絶対に同じになる保証は無いですが、「顔立ちが似ている=噛み合わせも類似する」ことがあります。

ここで気をつけてほしいことは、この、ベースとなる骨格によっては、歯を失うリスクが高くなる場合があるということです。

ただし遺伝によってすべてが決まってしまう訳ではなく、骨格矯正や歯列矯正によって変えられることもあります。

幼少期であれば、顎の骨の大きさ(歯列弓/しれつきゅう。歯並びを上から見たアーチのこと)をコントロールしたり、乳歯と永久歯の位置関係をみて、バランスの良い噛み合わせに誘導します。

歯の生えている場所は歯槽堤(しそうてい)といって、顎の骨の頂点(歯槽頂)に並びます。歯列の大きさが小さくても大きすぎても問題が起こります。歯並びが良いのと、噛み合わせが良いのはイコールになりません。

大人になってからであれば、既に成長は終わっているので、顎の骨の成長の制御が出来ませんので、場合によっては骨切り術といって全身麻酔で骨を削って物理的に顎のバランスを整えます。こうやって見栄えではなく、噛み合わせを整える事がリスク回避になります。

噛み合わせが悪いと虫歯ができたり、いずれは歯を失うことに繋がる可能性があるため、お父さん似だね。お母さん似だねと言われた際にご自身の骨格や噛み合わせを確認し、子どもたちにも自分と同じような悩みが発生する場合があると思っておくとよいでしょう。

歯を噛むってどのようなメカニズム?

歯には噛めて良い部分と噛めてはいけない部分があることをご存じでしょうか?

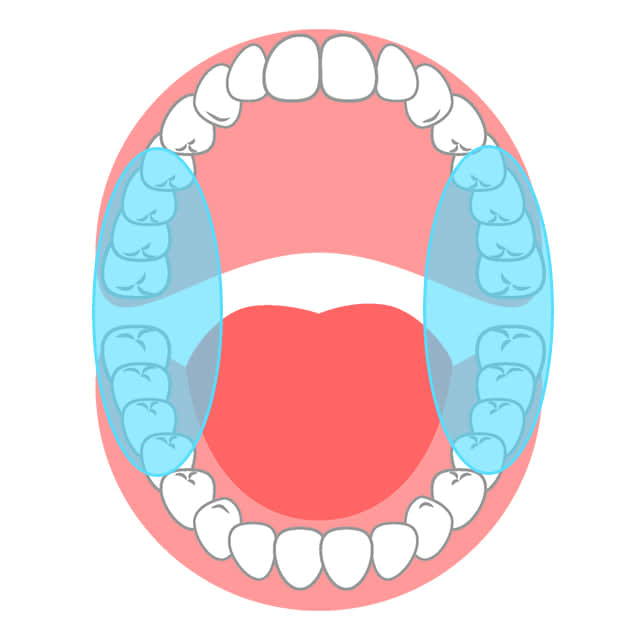

機能咬頭(きのうこうとう)、非機能咬頭(ひきのうこうとう)と呼ばれる部位があり非機能咬頭部分が過度に接触すると、場合によって肩こり、偏頭痛、など不定愁訴に繋がることがあります。

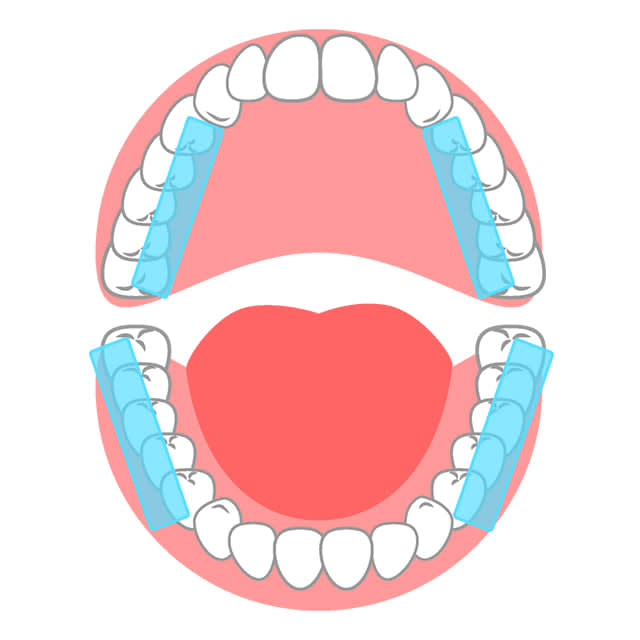

機能咬頭部分(上の歯であれば、内側の山部分。下の歯では、頬側の山部分)。反対側が非機能咬頭となる。

また、それぞれの歯には、力の許容量(耐加重量)があります。

一般的に理想的といわれている形は、前歯から数えて4~7番目の歯が接触する状態です。(歯の本数が異なる方もいらっしゃるので全ての方には当てはまりません)

上下の歯の接触関係は、普通に(奥歯で)噛んだ時を中心咬合位(ちゅうしんこうごうい)といわれています。

この時に前歯の上下が接触しないのが理想です。前歯が強く当たり過大な力が加わってしまと、歯にヒビが入り、虫歯が出来ることがあります。

また、顎を左右に動かすことが出来ると思いますが(必ずしも任意に動かせる訳ではありません)その際に奥歯が干渉する事で歯周病が進行したり、虫歯になることがあります。矯正が必要なケースもあるため噛み合わせについて、気になる際は、歯科医に受診して問題がないか診てもらうことをおすすめします!

執筆者

長里 康史

N.S.デンタルクリニック 院長

私が噛み合わせについて深く考えられるようになったきっかけは、自分自身の歯ぎしり(就寝時)です。

歯ぎしり対策として、独自開発したマウスピース(就寝時や筋トレ時に使用を推奨)によって、患者さんの不定愁訴(肩こり、頭痛、不眠症など)が改善し、また噛み合わせの是非が理解できるようになったからこそ、このような表現が出来ると思います。

ホームページに貼ってあるSNSにも豆知識が記載されておりますので、是非ご確認頂ければと思います。

気になる事が有りましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

略歴

平成23年 奥羽大学歯学部卒業 奥羽大学附属病院 臨床研修

平成24年 都内歯科医院勤務

平成29年 N.S. デンタルクリニック 開院

N.S. デンタルクリニック

https://www.ns-dental-cl-smile.com/