by 編集部:湯野康隆

2024年6月26日 取材

アサヒ飲料は6月26日、炭酸研究に関する説明会を開催した。

アサヒ飲料 取締役兼執行役員 研究開発本部長の安部寛氏は、さまざまな炭酸飲料を販売する同社では、「商品やコミュニケーション活動、炭酸研究を通じておいしさや健康価値を提供することでワクワクと笑顔を社会に届けていくことを目指している」と説明。

同氏は、炭酸研究においては、炭酸の持つ力を紐解き、社会に役立つさまざまな可能性を明らかにすることで、健康課題の解決やウェルビーイングの推進につなげていくとした上で、これまでの研究により、炭酸水にはリラックスしている状態を維持したり、集中力が向上したり、意欲の低下を抑制したりといった効果が分かってきているとする。

今回の説明会では、こうした炭酸研究の直近の取り組みが紹介された。

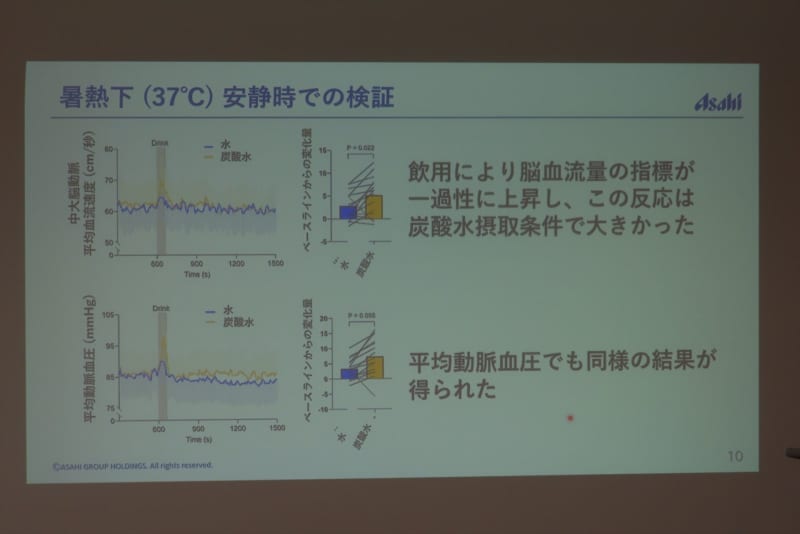

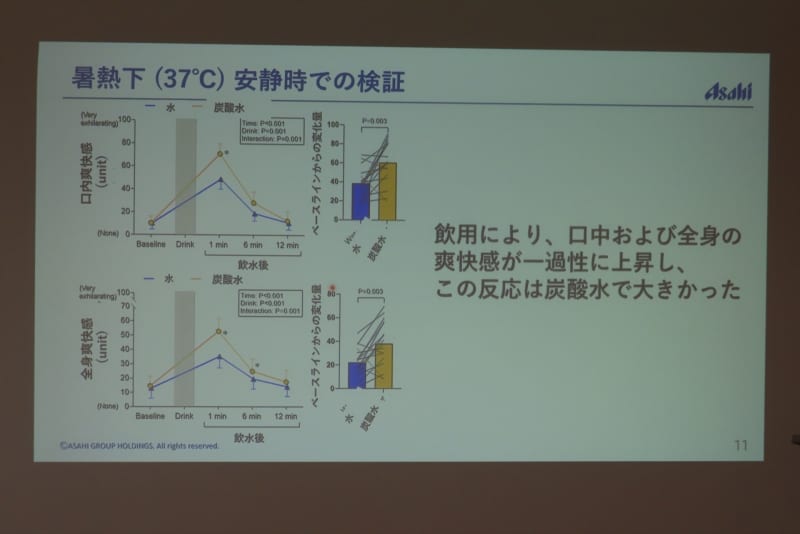

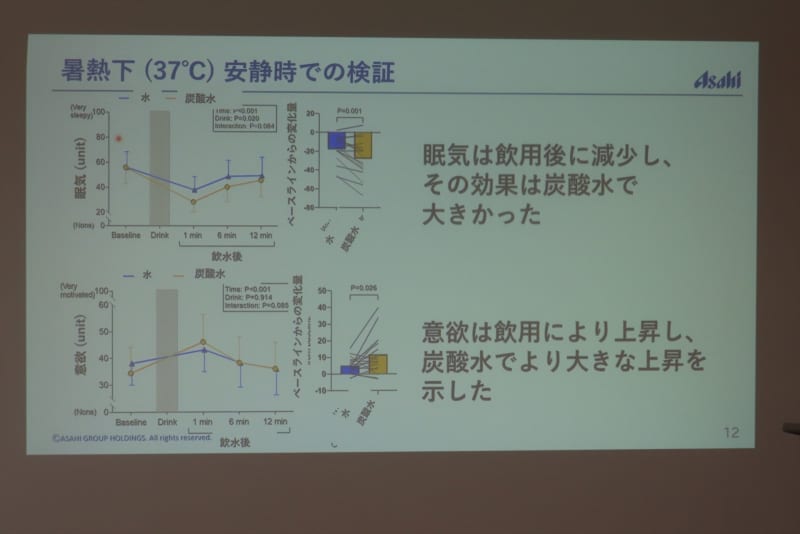

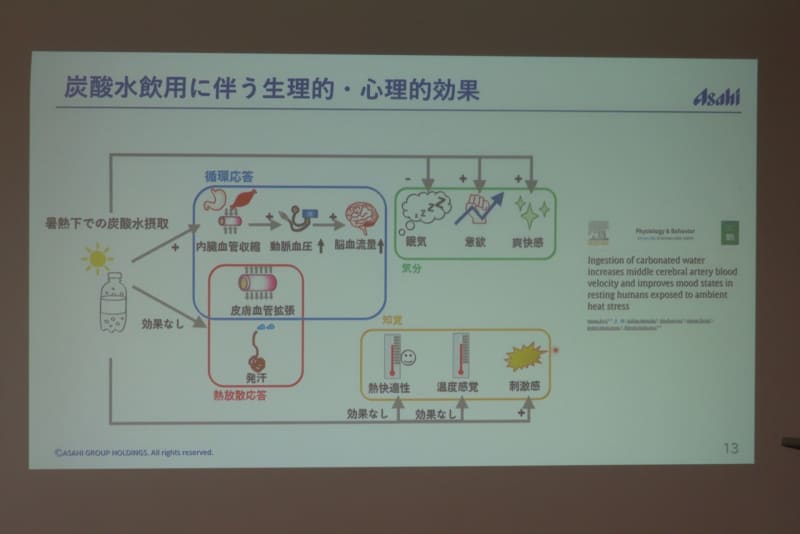

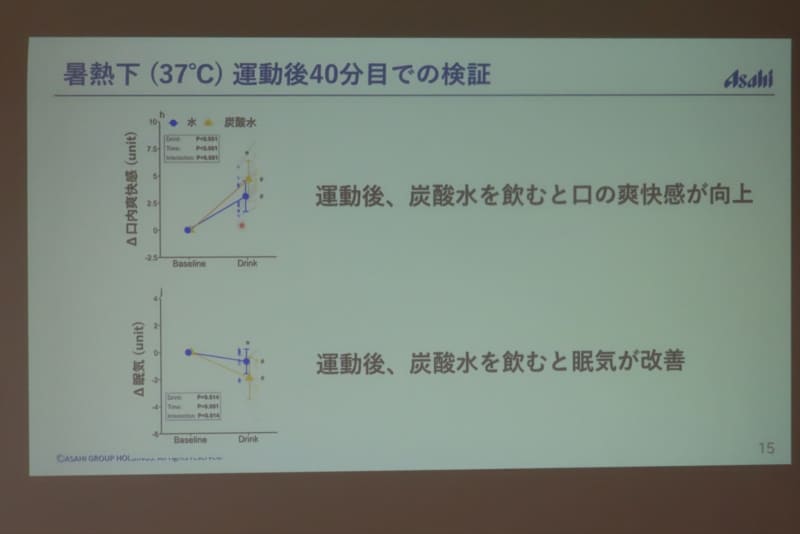

筑波大学 体育系 助教の藤井直人氏は、37℃の暑熱下における水と炭酸水の飲用時の人体への影響を比較して検証した。安静時に飲用すると、水も炭酸水も脳血流量や血圧が一時的に上昇することが確認されたが、炭酸水の方が上昇が大きかった。口内や全身の爽快感についても同様に炭酸水の方が上昇幅が大きく、眠気が減少したり、意欲が高まったりすることも確認された。

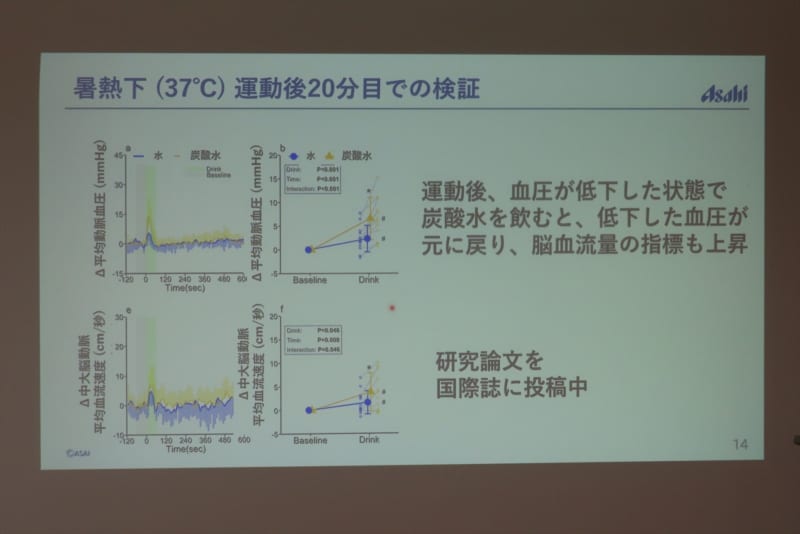

また、長時間の運動後には血圧が下がった状態が継続し、これがフラフラする原因となるが、その状態で炭酸水を飲むと、低下した血圧が元に戻り、脳血流量も上昇することが分かった。藤井氏によれば、こうした研究の成果は論文として国際誌に投稿しており、早ければ来月にも受理される見通しとのこと。

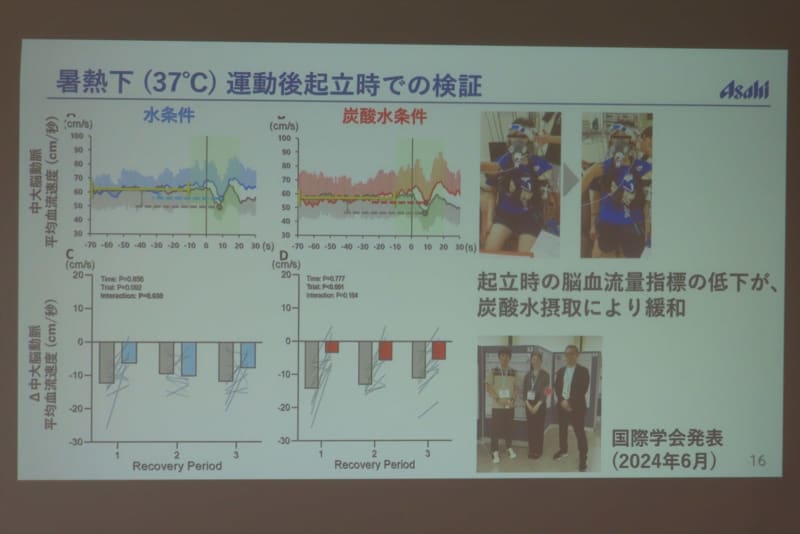

藤井氏は、暑熱下での運動後に座った状態から立ち上がろうとすると、脳血流量や血圧が下がり、立ち眩みやめまいが発生することがあるが、炭酸水を摂取するとこれを緩和する効果もあるとしている。

なお、炭酸水がどのようにして人体に影響を与えているのか、そのメカニズムについては今後の研究になるとのことだ。

熱中症対策としてはこまめな水分補給が推奨されているが、同氏は「水も飲み過ぎると低ナトリウム血症を引き起こすため、適度に飲むことが重要になる。炭酸水はシュワシュワしているので、一気に大量に飲むことができず、適度に水分を補給できる」として、こうした検証も進めているという。

眠気を抑制する効果については、コーヒーやエナジードリンクに含まれるカフェインは体に残るため、昼に飲んでも夜まで影響が残り、眠れなくなることがあるが、炭酸水の場合は効果が一時的で、ネガティブな効果を生まずにその場面だけ改善できるとしている。

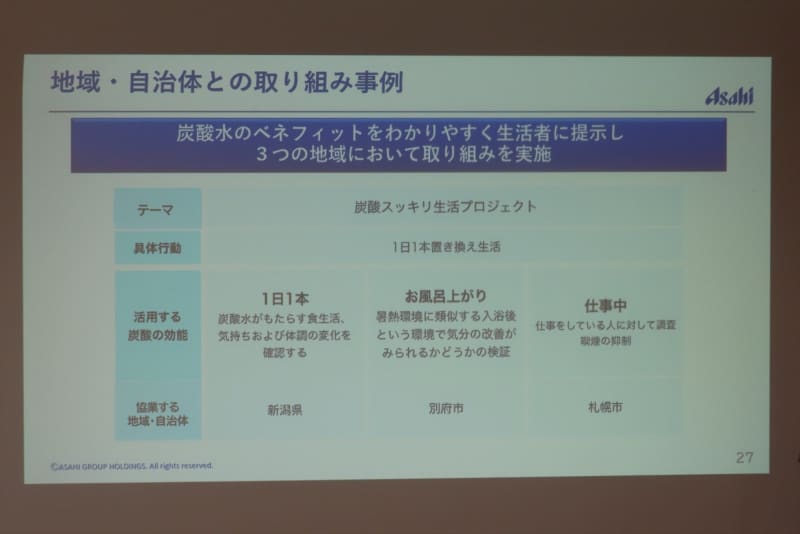

アサヒ飲料 研究開発戦略部 研究企画グループ プロデューサーの橋本秀紀氏は、近年、無糖炭酸水の市場が伸長しており、一般的に認知されているリフレッシュ効果以外の力が炭酸水にあるのではないかとして、自治体と連携した地域共創活動に取り組んでいることを紹介した。

大分県別府市で温泉入浴後に強炭酸水を飲用することの効果を検証をスタートしているほか、新潟県では1日1本の炭酸水を飲むことが食生活や体調などに与える変化についての研究を行なっている。変わったところでは、札幌市で仕事中の飲用を想定し、炭酸水が喫煙の代替になり得るかどうかの検証も進めているという。

同社では、2021年に「アサヒ炭酸ラボ」なるWebサイトを立ち上げ、こうした研究の結果を順次公表しており、今後も炭酸の可能性を切り開いてきたいとしている。