10回転職したキャリアコンサルタント森田昇氏は、ここまで失敗を重ねた人間だからこそ、避けるべき「就活で失敗する方法」を伝えられるはずだと自負します。ポイントを押さえれば、いわゆる「Fラン大生」が難関大生と同じ企業から内定をもらうことも夢ではありません。森田氏の著書『生涯収入を最大化する「就活の技法」』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、見ていきましょう。

コロナ後、就活は実質「通年採用化」へ

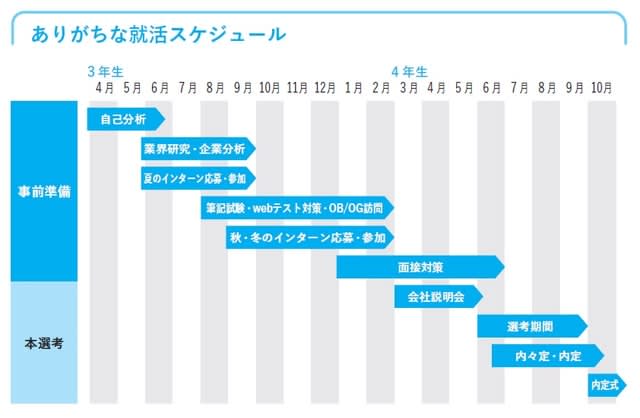

ありがちな就活の、ありがちなスケジュールは図表1の通りです。大学生の就活は基本的には「新卒一括採用」で、就活ルール上「情報解禁日は大学3年次の3月、選考解禁日は大学4年次の6月」とされています。しかし、これはあくまで政府が主導した就活ルールであり、実際は異なります。コロナ禍以降の就活の変化により、それよりも早期から採用活動を行う企業が増えています。

[図表1]ありがちな就活スケジュール 出所:森田昇著『生涯収入を最大化する「就活の技法」』(日本能率協会マネジメントセンター)

株式会社リクルートの就職みらい研究所の「就職白書2023」によれば、入社予定先からの内定取得時期は選考解禁日の大学4年生6月がピークですが、大学3年生9月以前に就職活動を開始した就活生は、大学4年生4月が最多となっています。それよりも早い時期に内定を得ていた就活生も多く、最速だと大学3年生の9月時点で内定を取得しています。「新卒一括採用」はあくまでも建前であり、コロナ禍以降は時期や選考形態も業界や企業によってバラバラとなりました。

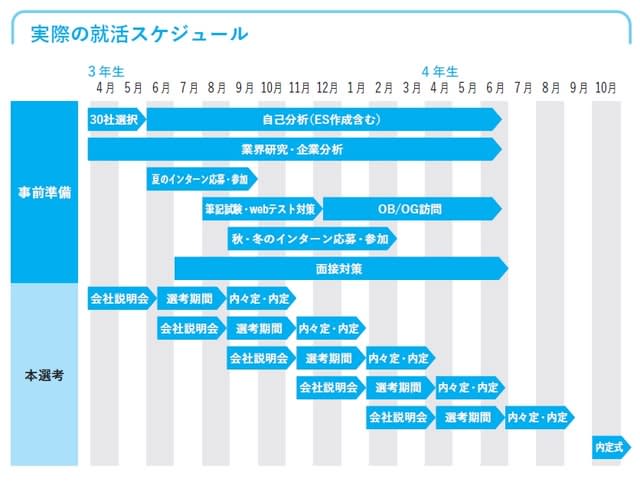

これは、就活生の皆さんにとってメリットでもあります。超売り手市場といった状況や2025年卒から正式に採用直結型のインターンシップが公認されたことから、就活の早期化によって選考日程が複線化・分割化されたためです。ベンチャー企業や外資系企業を中心とした経団連に所属していない企業による、実質的な通年採用化です(※図表2)。株式会社リクルートの就職みらい研究所の「就職プロセス調査(2025年卒)」によると、2025年卒の大学3年生3月18日時点の内定率は49.8%と、年々早期化が進んでいます。

[図表2]実際の就活スケジュール 出所:森田昇著『生涯収入を最大化する「就活の技法」』(日本能率協会マネジメントセンター)

企業によって、どの時期から選考を開始するのかまちまちのため、就活生にとって情報収集が難しくなっています。採用人数や選考時期といった基本的な情報も就活サイトやネット検索では引っ掛からず、合同会社説明会やインターンシップに参加して集めなければ得られないことから、情報収集の精度と速さが求められています。「就活は団体戦である」とのマインドセットで、大学3年生春から就活をはじめる同期とチームを組んで、激変した就活戦線を乗り切ってください。

「優秀層」「普通層」「うっかり層」…就活生の意識が三極化する就活戦線

就活は「キャリア形成」を学ぶ期間。コロナ後の就活早期化に対応するためにも、今すぐ就活へ動いてください。こう何度も強調するのは、それだけで他の「普通の就活生」と差別化できるからです。図表2のスケジュールで実際に動けるのは、ほんの一部だけです。意識の差から、現在の就活生は3極化しています。

\------------------------------------------------------

①大学3年生春、夏のインターンシップ前から早期に就活して複数社内定GETする「優秀層」

②大学3年生秋、冬のインターンシップ前から動き出して2、3社内定GETする「普通層」

③大学4年生春、就活解禁に合わせたら周りが内定GETしていて慌てる「うっかり層」

\------------------------------------------------------

①を「優秀層」といっているのは、実際に難関大生が多いからです。ベンチャー企業や外資系企業等の早期選考を志す学生が多いため、つられて周囲の学生も意識して動きはじめるという「就活は団体戦である」を実際に行える環境にいます。その結果、情報量も豊富に揃えられるため自然と就活スケジュールが前倒しになります。

この「優秀層」にいわゆる「Fラン大生」がなれないわけではありません。難関大生と同じスケジュール、同じ速さで動くことで、同じ企業からの内定獲得も十分可能となります。なるべくこの①の「優秀層」スケジュールで動くのが就活の肝になります。

②の「普通層」については、普通なのでデータ通り2、3社から内定をGETできます。大学3年生夏から自己分析や1日インターンシップで試運転して、冬のインターンシップから本格的に動く層ですが、①の優秀層と競合する就活初期では苦戦します。徐々に挽回して内定を取得していきますが、どうしてもエントリー数が少なくなるため、もっと早く行動しておけば…と後悔しがちです。「優秀層」スケジュールで動きましょう。

問題なのは③の「うっかり層」です。就活で大苦戦する、「これさえやればES全敗! 面接も確実に落ちる!」必敗法の1つです。この時期には本選考も活発化しているため、ES対策や面接の事前準備を何もできないまま選考に追われてしまいます。エントリーすらできない企業が続出しますし、仮にできたとしてもお祈りメールをもらってしまう確率が飛躍的に上がります。

早めに就活を開始しないで準備期間なく選考に挑んでしまうと、落ちる確率も高いままです。就活期間中に内定を取るために必要な失敗経験が積めないまま、短期間にひたすら落ちまくる就活は精神を蝕みます。残りはブラック企業の求人しかなかった、という私の就活の再現となってしまいます。決してやってはいけない就活の必敗法、それが③の「うっかり層」スケジュールです。

いまだ事実上存在している学歴フィルターを突破して、生涯収入を最大化するためにも、「優秀層」スケジュールで動くこと。もし本稿を読んでいるのが大学3年生春以降でしたら、今すぐ就活を開始しましょう。

学歴フィルターは事実上「存在する」が…

学歴フィルターについて、「ある」と公言する企業はもうありません。「採用は人物重視、学歴は関係ない」と発信している企業がほとんどです。一昔前に問題となった「自分が会社説明会のWEB予約を取ろうとしたら満席表示だったのに、難関大生のマイページからは予約できた」という事例も、現代では大炎上間違いなしのため、ここ数年は聞くことがありません。そのため、学歴フィルターは都市伝説のようなものだと思っている就活生の皆さんもいるのではないでしょうか。

しかし、建前上はそうであっても、実際に学歴フィルターはあります。大企業や就職倍率が100倍超のような大人気企業では、あまりにも応募者が多いため(エントリー者数が1万人を超える企業もある)、書類選考だけでも膨大な時間を要します。そのため、フィルターをかけて足切りするようにしないと、選考できないからです。

学歴フィルターは気にせず、「優秀層」スケジュールで動くことが重要

結論はこれです。そんなものは気にしないで、「優秀層」スケジュールで動くこと。夏のインターンシップや合同会社説明会に今すぐ応募しましょう。

企業からすれば、採用の公平性を疑われてSNSで炎上するのは大ダメージですので、あからさまに大学名だけで門前払いするような企業はごく少数です(SNSで社長が公言して炎上するくらい)。運悪くそういった企業に応募してしまっても、選考で落ちた理由を就活生側は把握できませんので、気にするだけ無駄です。

そもそも学歴フィルターとは何のためにあるのでしょうか? 今や常識ですが、学歴が高いからといって=会社にとって有益な人材、とは限りません。優秀の定義は業界や企業によって異なるほど幅広いですし、高校や大学時代にテストの成績が良かったことと、仕事で成果を出し続けられることは決してイコールではないからです。

難関大生の就活生は、多感な時期を様々な誘惑に耐え、難しい入学試験を突破しているため、「=努力をしてきた、これからもできると思われる人」であることは確かです。それに、状況把握力や仕事の理解力、問題解決力や論理的思考といった能力が比較的高いのも事実です。ですが、それだけです。社会人になってからも努力し続けられるかは未知数ですし、これまでの能力をこれからも発揮できるとは限りません。これらはあくまでも「難関大生の就活生は、そういった能力があると思われる比率が高い」というだけです。

学歴だけで、その人の能力は測れません。これまでの学力という能力の一端が見られるかも、程度です。なので学歴フィルターに気を取られることなく就活を進めましょう。仮に選考に落ちた要因分析にしようとしても、失敗を活かす糧にすらできません。気にしない気にしない。

森田 昇(もりた のぼる)

キャリア開発・DX講師、ITベンチャー企業の外部人事部長

キャリアコンサルタント、中小企業診断士。一般社団法人リベラルコンサルティング協議会代表理事、日本能率協会マネジメントセンターパートナー・コンサルタント。

IT業界20年の経験と転職10回したつまずきを基に、キャリア開発・DXの研修講師として100社以上に研修を実施、再就職支援セミナーをハローワークで100回超開催。キャリアコンサルタントとして学生含めて約2,000人の転職と再就職・就活支援を行う。またITベンチャー企業の外部人事部長として新卒・中途採用に携わる。

著書に『売れる!スモールビジネスの成功戦略』(明日香出版社、2020年)、『年収300万円から脱出する「転職の技法」』『生涯収入を最大化する「就活の技法」』(どちらも日本能率協会マネジメントセンター)がある。