東日本大震災しかり、能登半島地震しかり、まったく予想だにしない災害は突然襲ってくる。そんな時に命を守るには、今置かれている状況を正確に把握すること。しかし実際には、なかなかそれを出来ていないのが現実だ。例えば先の能登半島地震。なんと防災無線が停電で機能しないという問題が発生し、多くの住民への情報提供が困難になった。そんな経験からも、さまざまな代替手段が今求められている。そこで今回、地域・防災無線情報配信サービス『エマージオ』を提供するテレネット株式会社(https://telenet.co.jp/emergeo/)が、全国の自治体職員もしくは危機管理課に所属経験のある402名を対象に、「災害時の情報伝達手段」に関する調査を実施した。

能登半島地震時の防災無線のトラブルを認識していたのは約9割 そんな緊急時に有効な代替の情報伝達手段とは?

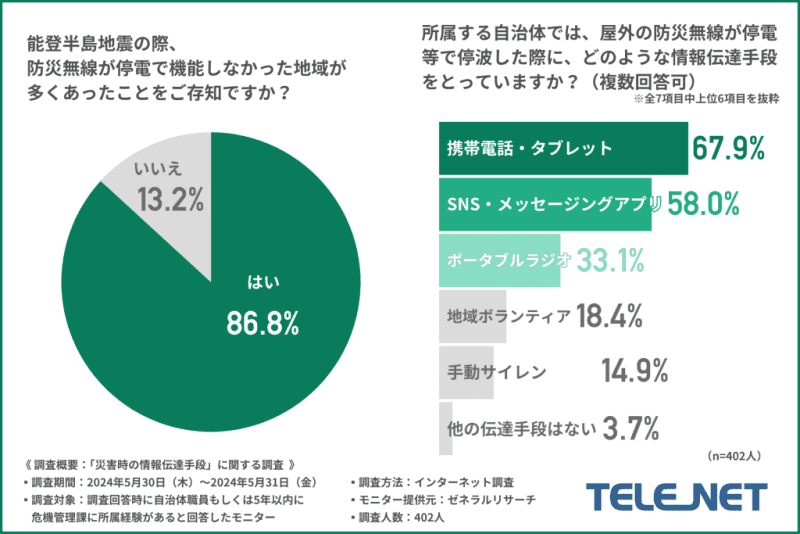

はじめに「能登半島地震の際、防災無線が停電で機能しなかった地域が多くあったことをご存知ですか?」と質問したところ、約9割が『はい(86.8%)』と回答。では、各自治体が屋外の防災無線が機能しなかった場合にどのような情報伝達手段をとっているのだろうか。「所属する自治体では、屋外の防災無線が停電等で停波した際に、どのような情報伝達手段をとっていますか?(複数回答可)」と質問したところ、『携帯電話・タブレット(67.9%)』と回答した人が最も多く、次いで『SNS・メッセージングアプリ(58.0%)』『ポータブルラジオ(33.1%)』と続いた。実に約7割が携帯電話・タブレットと回答しており、現代ではほとんどの人が持ち歩く携帯電話・タブレットに情報を配信して、確実に情報を伝達したいという意図がうかがえる。

現時点では、災害時にスマートフォン・タブレットへ情報配信を実施している自治体は約6割

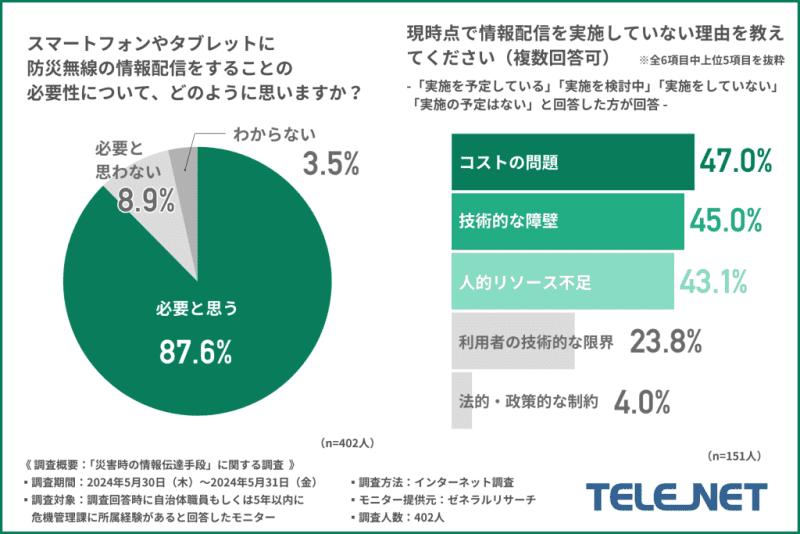

「スマートフォンやタブレットに防災無線の情報配信をすることの必要性について、どのように思いますか?」と質問したところ、約9割が『必要と思う(87.6%)』と回答した。次に「災害発生時にスマートフォンやタブレットへの情報配信を実施していますか?」と質問したところ、『実施をしている(58.4%)』『実施を予定している(22.1%)』『実施を検討中(9.5%)』『実施をしていない(5.0%)』『実施の予定はない(1.0%)』『わからない(4.0%)』という回答結果になり、スマートフォンやタブレットへの情報配信を実施をしていると回答した人は約6割に留まった。

続いて「現時点で情報配信を実施していない理由を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『コストの問題(47.0%)』が最も多く、次いで『技術的な障壁(45.0%)』『人的リソース不足(43.1%)』と続き、約半数がコストの問題と回答した。また技術や人的リソースの不足という声も多数寄せられ、これらがスマートフォンやタブレットへの情報配信実現への課題となっていることがうかがえる結果となった。

防災無線は高齢者に情報が届きにくい 確実に情報を受け取るには?

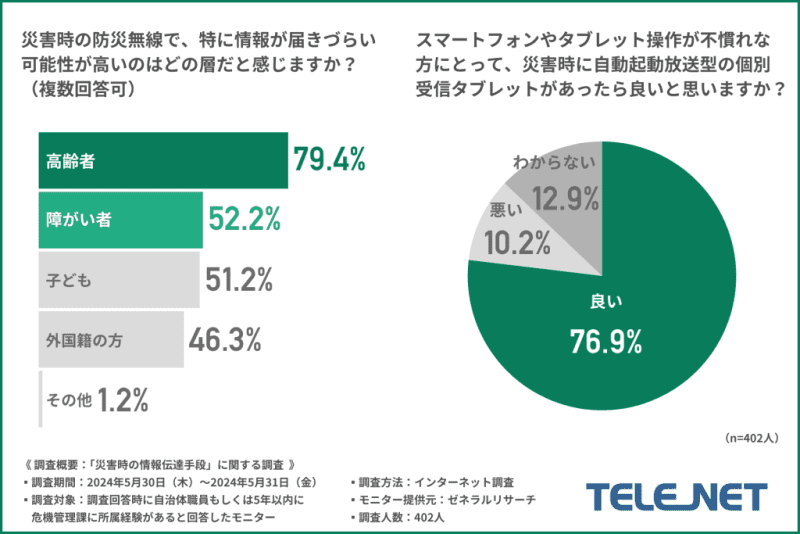

「災害時の防災無線で、特に情報が届きづらい可能性が高いのはどの層だと感じますか?(複数回答可)」と質問したところ、『高齢者(79.4%)』と回答した人が最も多く、次いで『障がい者(52.2%)』と続き、防災情報の受診に関して特に高齢者と障がい者が脆弱であることが浮き彫りになり、情報伝達手段の改善が急務であることが示唆された。

次に「スマートフォンやタブレット操作が不慣れな方にとって、災害時に自動起動放送型の個別受信タブレットがあったら良いと思いますか?」と質問したところ、約8割が『良い(76.9%)』と回答。自分で操作する必要のない自動起動放送型の個別受信タブレットを使えば、スマートフォンやタブレット操作が不慣れな人でも確実に情報を受け取れることから、良いと感じている人が多いことがわかった。

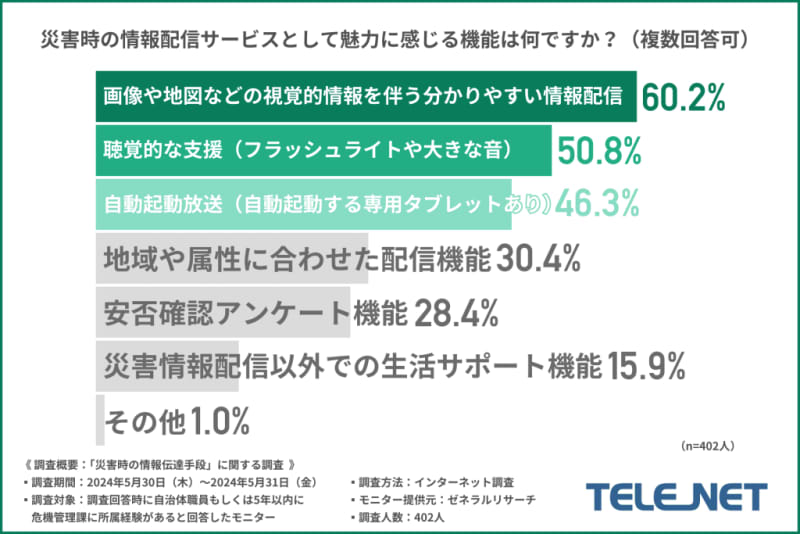

続いて「災害時の情報配信サービスとして魅力に感じる機能は何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『画像や地図などの視覚的情報を伴う分かりやすい情報配信(60.2%)』と回答した人が最も多く、次いで『聴覚的な支援(フラッシュライトや大きな音)(50.8%)』『自動起動放送(自動起動する専用タブレットあり)(46.3%)』と続き、約6割が画像や地図などの視覚的情報を伴う、分かりやすい情報配信に魅力を感じると回答した。やはり、混乱を招きやすい災害時には素早く命を守る行動をするために、視覚的に分かりやすい情報が求められているようだ。またさらに、聴覚的な支援の必要性も同時にうかがえる。特に視覚障がい者や暗闇の中で視覚情報が不足している場合に聴覚的・視覚的な支援は有効だし、緊急時に迅速に行動することが難しい高齢者や障がい者などの人々にとって、自動起動する情報システムは非常に有用だといえよう。

避難所のデジタル化と安否確認の自動集計に対し、8割以上が前向きな姿勢を見せた

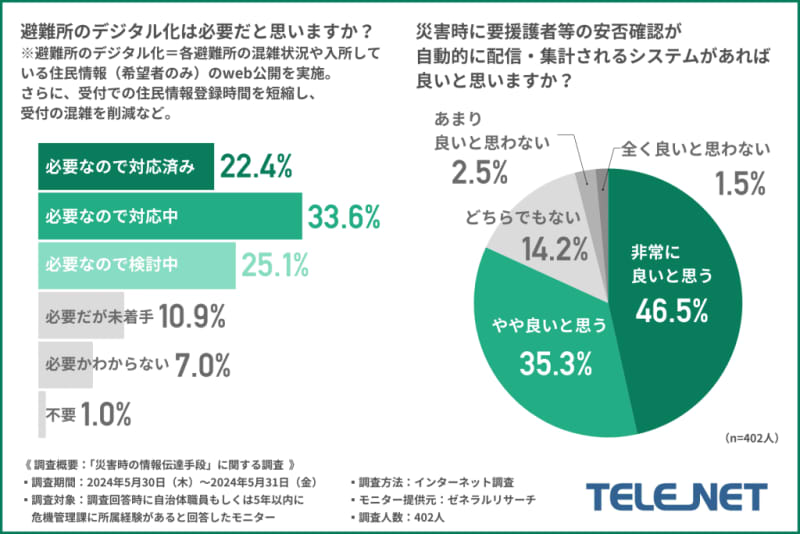

「避難所のデジタル化は必要だと思いますか?(※)」と質問したところ、『必要なので対応済み(22.4%)』『必要なので対応中(33.6%)』『必要なので検討中(25.1%)』『必要だが未着手(10.9%)』『必要かわからない(7.0%)』『不要(1.0%)』という回答結果になり、「対応済み・対応中・検討中・未着手」を合わせると、約9割が必要性を感じてることが判明した。やはり、混雑が予想される避難所では少しでもデジタル化を進め、職員の対応を減らせるシステムが求められているようだ。

続いて「災害時に要援護者等の安否確認が自動的に配信・集計されるシステムがあれば良いと思いますか?」と質問したところ、『非常に良いと思う(46.5%)』『やや良いと思う(35.3%)』『どちらでもない(14.2%)』『あまり良いと思わない(2.5%)』『全く良いと思わない(1.5%)』という回答結果になり、「非常に良いと思う」「やや良いと思う」を合わせると、約8割が災害時に要援護者等の安否確認が自動的に配信・集計されるシステムがあれば良いと思っていることがわかった。

災害時における安否確認は、要援護者等と関わりのある人にとって気がかりなことのひとつ。特に、災害時に自力で安全を確保するのが難しい要援護者等の安否が自動的に届くことは、心理的な安心感の向上にも繋がるのは間違いない。

※避難所のデジタル化=各避難所の混雑状況や入所している住民情報(希望者のみ)のweb公開を実施。さらに、受付での住民情報登録時間を短縮し、受付の混雑を削減など。

【調査概要】「災害時の情報伝達手段」に関する調査

調査元/テレネット株式会社(https://telenet.co.jp/emergeo/)

調査方法/インターネット調査

調査期間/2024年5月30日(木)~2024年5月31日(金)

調査人数/402人

調査対象/調査回答時に自治体職員もしくは5年以内に危機管理課に所属経験があると回答したモニター

調査パートナー/リンクアンドパートナーズ

モニター提供元/ゼネラルリサーチ

今回の調査で、災害時におけるスマートフォンやタブレットへの防災無線の情報配信が重要だと考える自治体関係者が多くいることがわかった。記者の記憶では、未曾有の被害をもたらした東日本大震災でも、固定電話が繋がらない中で携帯電話には繋がって安否確認できたという事例が多々あった。あれから13年超。当時は出始めだったスマートフォンは今や持っていて当たり前のものになり、より大きな画面で情報が得られるタブレットも十分に普及している。ただこれらが災害時に真価を発揮するには、やはり情報というソースを各自治体が迅速かつ確実に配信できるかどうかにかかっている。被害状況や避難場所への誘導、そして安否確認など、情報伝達システムを活用した配信には期待感を超えた安心感が求められている。幸いにもスマートフォンやタブレットには、情報が自動的に表示されるプッシュ通知機能があり、利用者自らがサイトにアクセスしなくても情報を目にすることができるので、使い方がよくわからない高齢者でも現況確認できるというメリットがある。また前述したエマージオのような地域・防災無線情報配信サービスでは、要援護者・聴覚障がい者に対応した「要援護者タブレット」を用意している場合もあるので、それらを最大限に活用して、災害時における被害拡大を防ぐのが肝要だと考えさせられた。