尾瀬の至仏山(しぶつさん)は、群馬県片品村(かたしなむら)に位置する標高2,228mの山で、長い年月をかけて隆起した蛇紋岩(じゃもんがん)からなり、尾瀬最古の山とされている。

その山頂からは、尾瀬ヶ原(おぜがはら)や 燧ヶ岳(ひうちがたけ)の美しい眺望が望める。また、高山植物が豊富で、特に夏の花の季節には多くの種類が咲き誇る。ここでしか見られない種も存在し、ぜひ足を運んでさまざまな草花を楽しんでほしい。

至仏山は自然保護区内にあるため、例年ゴールデンウィーク明けの5月7日から6月30日までは入山が禁止されている。開山中も、環境保全のため「登山道を外れないこと」「ゴミは持ち帰ること」「指定されたトイレを利用すること」などのルールが定められている。これらを守り、美しい尾瀬と至仏山の自然を堪能しよう。

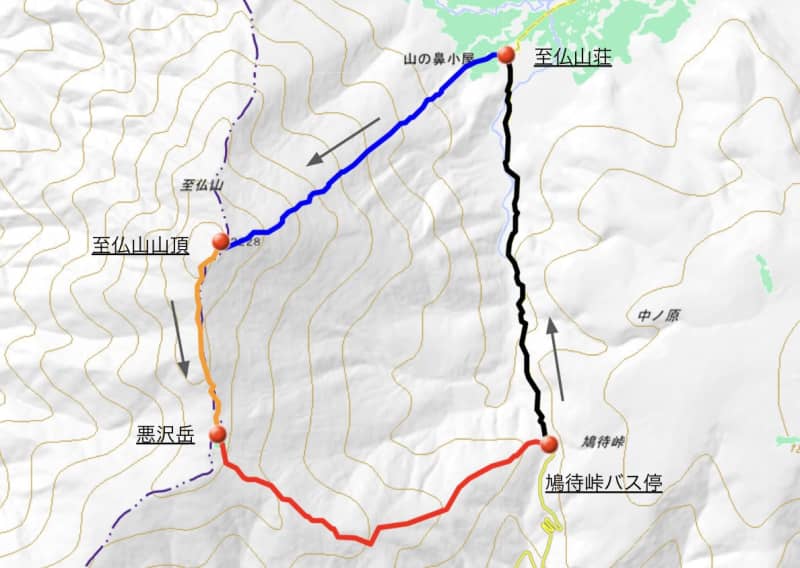

■鳩待峠起点の湿原歩き&尾瀬至仏山登頂コース

尾瀬ヶ原のなだらかな木道からスタートし、山ノ鼻(やまのはな)小屋の奥から登山道が始まる。なお、山ノ鼻から至仏山山頂の道のりは登り専用で、下りには使用できないので気をつけよう。

至仏山荘から至仏山頂までの区間は、標高差約800m、3時間ほどの道のりを進む最も体力を要する部分だ。その苦労の分、至仏山山頂では尾瀬ヶ原を一望できる絶景が待っている。

ただし、この周回コース全体で、歩行距離約10.5㎞、約6時間を要するため、体力に自信のないハイカーは至仏山荘から尾瀬湿原散策に切り替えよう。それでも尾瀬の雄大な自然を十分に満喫できる。

●鳩待峠から広大な湿原を歩き、至仏山荘へ

鳩待峠までのアクセスは、公共交通機関を利用する場合は、JR上越線 沼田駅からバスが運行している。マイカーの場合、鳩待峠駐車場へのアクセスが規制されるため、手前の戸倉(とくら)地区にある尾瀬第一・第二駐車場(1日1,000円)に車を停めて、乗り合いバスを利用して鳩待峠に入ろう。

鳩待峠の休憩所で準備を整えたら出発だ。鳩待峠の標高は1,591mで、目指す至仏山荘は1,415m。標高差にして150mほどの石畳の階段の下りから始まる。その後は緩やかな樹林帯の道になり、最後は約3.3kmのなだらかな木道を野鳥の声、周囲の自然、景色を楽しみながら1時間ほどかけて歩こう。

●至仏山荘より登山開始! 日本百名山・至仏山(しぶつさん・2,228m)の頂へ!

至仏山荘に隣接する「植物研究見本園」。湿原をゆっくりと周回できる木道の遊歩道だ。人の手が加わっておらず、湿原の起伏や池塘(ちとう)、浮島など尾瀬の自然そのものの姿が楽しめる。ミズバショウの時期には見事な群生が見られるので、初級ハイカーにはこちらもおすすめだ。

さて、至仏山への登山道は、見本園の奥から始まる。すぐに急峻な登り坂が始まり、大きな岩の合間をぬって歩く道が山頂まで続く。標高差800mを直登するような道のため、健脚向きのコースだ。また、このあたりの岩は大変滑りやすい蛇紋岩からなっており、降雨の後などは特に注意が必要である。

一方で、岩稜の登山道沿いには、多くの高山植物山頂が可憐に咲き乱れている。くれぐれも、植生保護の柵を越えたり、階段から外れないようにしよう。

3時間の急登の末、ようやく辿り着いた山頂では、眼下に広がる尾瀬の湿原と、もう1つの日本百名山「燧ヶ岳」の姿を望むことができ、疲れを癒やしてくれる。

●至仏山から、小至仏山(こしぶつさん・標高2,162m)を経て、鳩待峠へ下山

至仏山頂の絶景を満喫したら、周回コースの後半戦、下りのはじまりだ。まず1.1㎞先の小至仏山を目指す。約30分の道のりは、やや細めの稜線歩きとなるが、勾配は緩やかなので譲り合って進もう。このエリアも多くの高山植物が花を咲かせているので、貴重な植生が楽しめる。

小至仏山からさらに20分ほど進むと、悪沢岳方面に進む道と鳩待峠に下山する道の分岐が現れる。分岐から1時間20分で、スタート地点の鳩待峠に戻ることができる。至仏山から合計して、2時間10分の道のりだが、ところどころ、尾瀬ヶ原の湿原が見渡せるスポットがあるので、休憩を挟みながら進もう。

下山後は、バス待ちの時間を利用して、鳩待峠休憩所に立ち寄るのがおすすめ。甘さ控えめの花豆ソフトクリームが人気だが、その他にもさまざまな軽食、お土産品が出迎えてくれる。

■時期ごとの尾瀬湿原の楽しみ方

夏の尾瀬では、訪れる時期によってさまざまな植生が楽しめる。ここに紹介するのはほんの一部ではあるが、尾瀬を代表する種。この他にも、ここでしか出会えない草花がたくさん咲いているので、ぜひ岩陰などで力強く咲くその姿を楽しんでもらいたい。