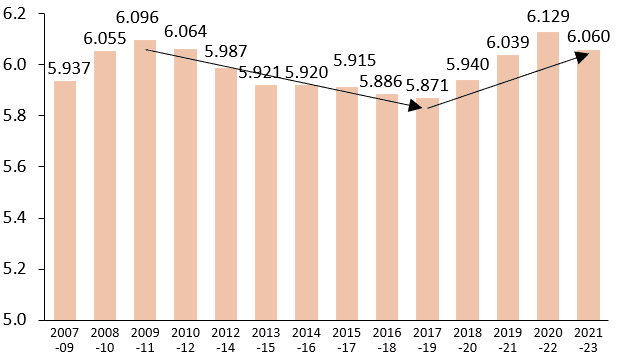

「世界幸福度ランキング2024」日本は10点中6点で51位

日本の幸福度の推移(図表①)を見ると、2017~2019年を底に徐々に上昇しています。特に2020~2022年はコロナ禍にもかかわらず最高値となり、直近では若干下がったものの6点台を維持し、過去最高水準にあります。

図表① 日本の幸福度の推移

出所: Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs,J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). 「世界幸福度報告」2013~2024年の各年版より第一生命経済研究所作成 (注):世界幸福度報告の2014年版は現在公表されていないため、2011~2013年のデータは掲載していない

やや意外な感じもしますが、日本だけでなくコロナ禍における幸福度の推移は世界的にも同様の傾向にあるそうです。「想定よりも経済の落ち込みが避けられたことや、コロナ禍によって逆に人とのつながりが支えになった等の要因が挙げられます」と村上氏。

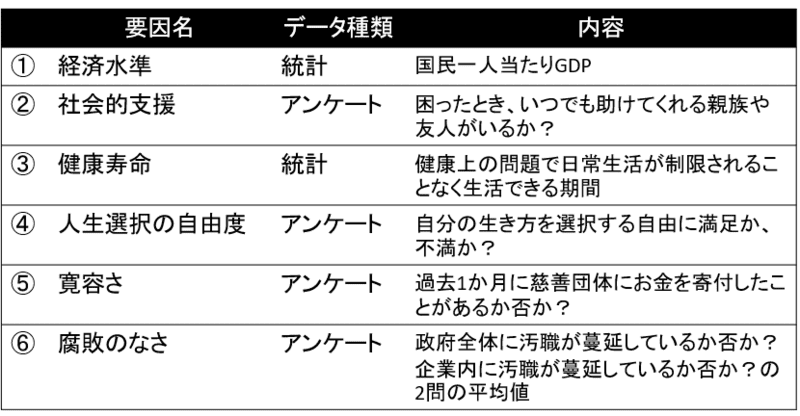

そもそも世界幸福度報告では、どのように幸福度を測っているのでしょうか。実は各国の幸福度は、たった一つの質問への回答によって算出されます。自分の人生が理想的であれば10、逆であれば0とした場合に、どの段階にいるかを梯子(はしご)に例えて答えてもらいます。その上で幸福度に影響する6つの要因(図表②)として、どの項目がどの程度、幸福度に影響しているかを詳しく分析しています。

図表② 報告における幸福度に影響する6つの要因

出所:「世界幸福度報告」より第一生命経済研究所作成

143カ国中の51位の日本は、世界の平均以上です。その要因は経済水準(国民一人当たりGDP)にあり、強みともいえます。ただしランキング上位10カ国と比較すると、強みであった経済水準も相対的に低くなり、他の要因も同様の傾向にあります。唯一、健康寿命だけは上位10カ国よりも高いという状況でした(第一生命経済研究所による「世界幸福度調査2023」の分析結果)。

なお、前提となる幸福度を測る質問については課題もあるのが現状です。グローバルスタンダードな測り方ではあるものの、「西欧の国々では高い数値が出る一方、日本を含む東アジアの国々では中庸が好まれるため、低く出る傾向にあります」と村上氏。この点については日本からのイニシアティブで国連において他の測り方も検討されているということです。

幸福度を上げるファイナンシャルウェルビーイングとは

幸福度は近年、ウェルビーイングともいわれ、高めていくことが人生の豊かさにつながると注目されています。ではどうすればウェルビーイングを高めることができるのでしょうか。さまざまな調査から導き出された結論の一つが、家計満足度や人生における選択の自由を高めるということでした。

そのためには、将来のライフプランを検討し、まずは家計満足度や将来の選択肢などを「見える化」することが第一歩。それがお金に関する幸福度「ファイナンシャル・ウェルビーイング」を高めていくことにつながっていきます。

一方、政策的な面では家計の収入を増やす具体策として賃上げなどが望まれます。国によって動き出している「資産所得倍増プラン」では、結果としてファイナンシャル・ウェルビーイングを高めることにつながる取り組みが重要視されており、今後はさらに金融経済教育の充実やライフプランの提供を促進するなどの取り組みが加速する予定です。

この点でお手本となるのがイギリスです。既にファイナンシャル・ウェルビーイングの向上が国家戦略として始まっています。具体的には、将来のライフプランの必要性を理解する成人を500万人増やす、効果的な金融教育を受ける子どもと若者を200万人増やすなどを2030年の国家目標としています。

「富裕層を増やそうというより、国民全体のファイナンシャル・ウェルビーイングの底上げを図っていこうということが打ち出されています。日本の資産所得倍増プランでは、2024年4月に立ち上がった金融経済教育推進機構(J-FLEC)の役割が大きく期待されます」と村上氏。

国を挙げて取り組むファイナンシャル・ウェルビーイングの向上

金融経済教育推進機構とは、幅広い年代に向けて金融経済教育の機会を官民一体で提供する組織。金融や経済の知識を広く普及・教育する団体です。最低限、身に付けておくべきお金の知識や判断力のことを金融リテラシーといいますが、その向上を目指すべく、講師の派遣やイベント・セミナーの実施、ライフプランについての個別相談や中立的なアドバイスを行う認定アドバイザーの任命など、金融経済教育推進機構の役割は多岐にわたります。

国全体での推進で、「ファイナンシャル・ウェルビーイングの実現や、自律的で持続可能な生活を送ることができる社会づくりを目指しています」(村上氏)。

なお、「金融経済教育を受けた」と認識している人の割合は約7% (※出所:金融庁 金融審議会 第26回 市場制度ワーキング・グループ・ 第6回 顧客本位タスクフォース合同会合)ですが、これをアメリカ並みの約20%まで引き上げていこうという目標が打ち出されています。「そのためには今後5年間で約1,200万人が教育を受ける必要があり、金融経済教育推進機構が中心となって民間金融機関も含め官民一体で国民の金融リテラシーを上げていく取り組みが非常に大事」と村上氏。

金融経済教育推進機構のミッションにもファイナンシャル・ウェルビーイングの実現が掲げられており、まさに国を挙げての重点項目となっています。わたしたち一人ひとりが自身のライフデザインを明確にして幸福度を上げていくこと。そのために国や企業にはサポートとなる施策が求められます。

幸福度ランキングは順位にとらわれるのではなく、中身をひも解くことでさまざまな示唆にあふれていることに気付くことができます。「自国の数値がどのように、どういう要因で動いているのかを分析したうえで、どんな施策が必要なのかを考え、社会に実装していくことが重要です」(村上氏)。

幸福になるためには、ライフデザインがこんなにも重要だった―そのことに気付くだけでも十分な価値があります。今後、どう行動に結びつけていくかはまさに自分次第です。「お金と幸せ」のシンプルな解決策。さまざまなサポートを知って活用していくこともキーポイントといえそうです。

Finasee編集部

「インベストメント・チェーンの高度化を促し、Financial Well-Beingの実現に貢献」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAやiDeCo、企業型DCといった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。