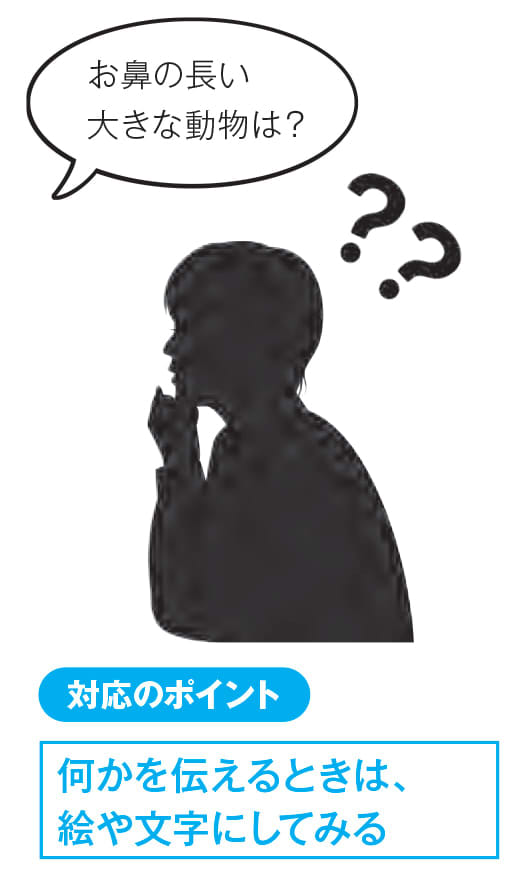

音で聞くより絵で見たほうが得意

ASDの特性を持つ子どものなかには、言葉で詳しく説明されても、それを脳内でうまくイメージできないというケースも少なくありません。言葉で伝えるより、イラストや写真、文字などで見せてくれたほうが瞬時にイメージできて、その後も記憶に残りやすいのです。まさに「百聞は一見にしかず」のことわざどおり。思考を視覚的に捉えているため、言葉や音声は聞いていても情報として残りにくいのです。

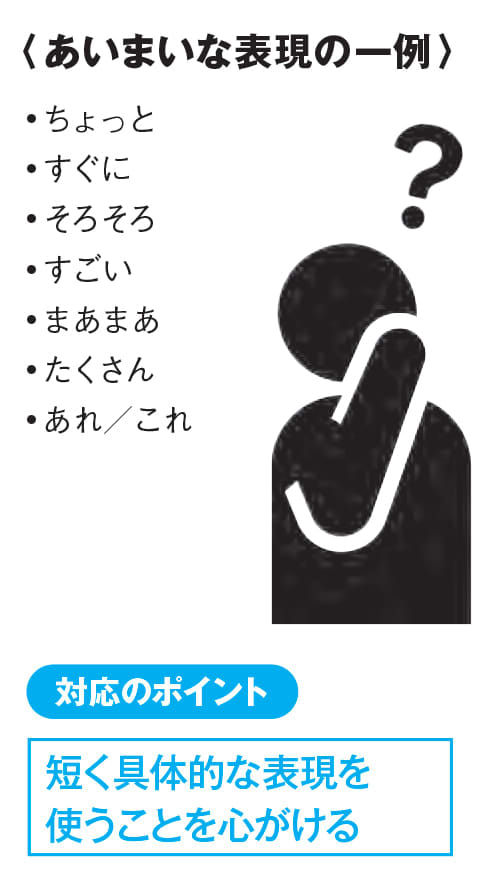

漠然とした表現が苦手

普段、生活のなかで何げなく使っている「ちょっと」「そろそろ」「きちんと」「たくさん」などのあいまいな表現。便利な言葉なのでついつい多用してしまいがちですが、ASDの特性を持つ子どもにはこうした抽象的な言い回しは理解できません。また、「おはよう」や「こんばんは」といった挨拶の言葉も意味はわかっていてもそれを使い分けるタイミングがわからないというケースも多くあります。

全身運動や手先が不器用

私たちが普段、当たり前のようにやっている「歩く」「走る」「一定の姿勢をキープする」といった体の動作も、ASDの特性を持つ子どもにはうまくできないことがまれにあります。これは脳からの指示が体の隅々までスムーズに伝わっていないため。手足の感覚や力の加減がよくわからないという子も多く、服のボタンの留め外しや靴下を履くといった動作を苦手に感じてしまうケースもあります。

<C O L U M N>

家族が見た発達障害⑤(Kさん・40代女性)もっとも苦手な運動会での一コマ

息子はとにかくスポーツが苦手であった。スポーツというよりも規律や順番、決まった行動が求められる体育という授業そのものが苦手なようだ。だが年に1回は運動会が開かれるため、時期が近づいてくると体育の授業も増えていく。その頃は毎日憂鬱そうな顔をしていたものだ。ある年、運動会で障害物競走に参加することになった。橋を渡り、網をくぐり抜け、麻袋に足を入れて走る、というごく普通の内容だ。他の子どもたちは軽い身のこなしで次々と進んでいくが、息子はとにかく遅い。でもそれは悪いことではなかった。失敗しないように慎重に競技を進めていたのである。順位はビリだったが、一度も失敗しないという本人の目標は達成できたのだ。

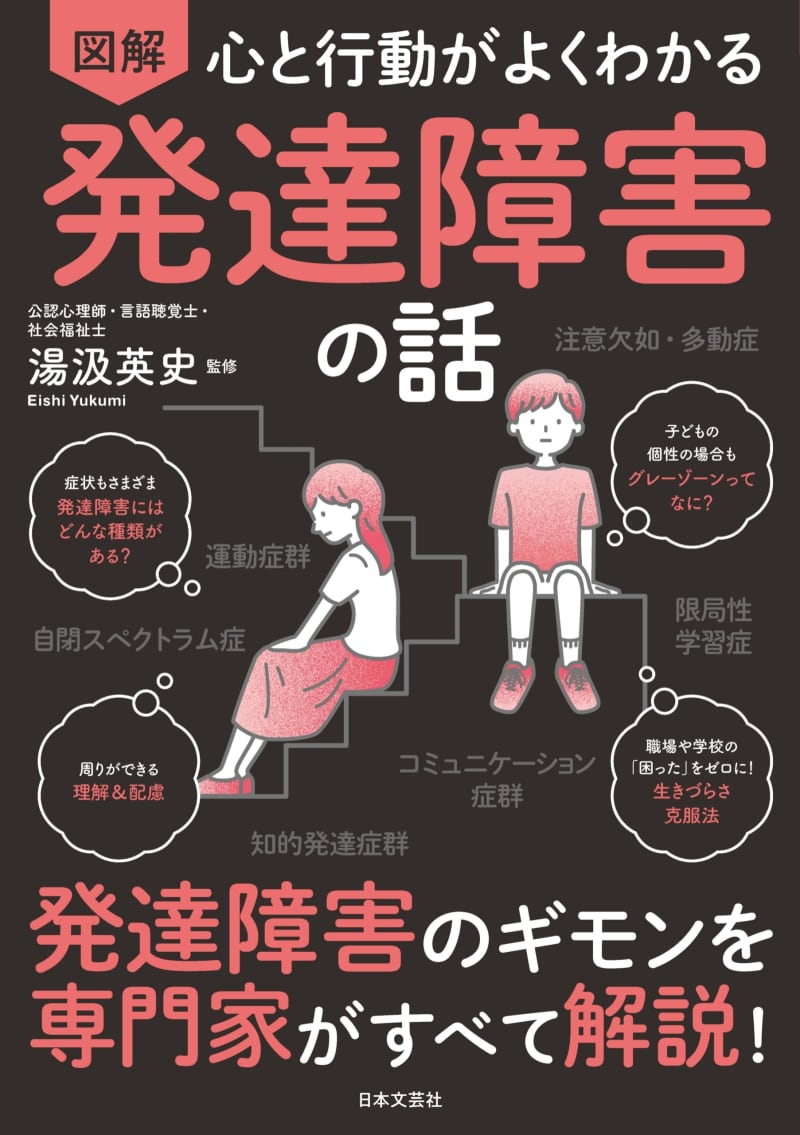

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修:湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳~6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。

<この一冊で発達障害の最新事情と正しい知識がわかる!>ここ13年で10倍に増えたとされる「発達障害」。昨今はADHDやアスペルガーといったワードが一般の人たちにも普及したことにより、病院への受診率が増え、自分や子ども、家族に対して発達障害かも、と感じる人たちが増えている印象です。特に近年、「グレーゾーン」や「気になる子」といった発達障害かもしれない人や子どものことをさす用語も一般的に浸透するほど、関心の高いテーマになっています。そんな発達障害について知りたい人に向け、発達障害の正しい知識や最新の情報から、周りのサポート法、対処法を図解とイラストでわかりやすく解説します。本人が気にしている、周りの人も気になるような発達障害の人の言動について、本人はどう考えてそのような行動をとったり、発言したりしているのかなど、物事を考える背景や手順を解説した上で、本人ができる対処法やそれに対する周りのサポート法、心構えを実例も交えて具体的に紹介します。発達障害かもしれないと思っている当事者、知人友人恋人など周囲の人が発達障害かもしれないと思っている人、自分の子どもが発達障害かもしれないと思っている親など、発達障害の知識を広げたい、理解したいと考えている方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。