stinky仲嶺真登×Remy’sオーナー・レミ対談

沖縄市の空港通りにあるライブハウスRemy’s。ハードコアやパンク、メタルなど激しいバンドサウンドを軸としたイベントを多く開催しており、県内のライブハウスの中でもかなり高い集客力を誇っている。そのキーパーソンは、オーナーでカナダ出身のレミ氏だ。留学先の沖縄国際大学で専攻したマーケティングの知識を武器に、ライブハウス全体として集客の低迷にあえぐ中で奮闘している。

沖縄のハードコアシーンをけん引する一角で、6月29日にRemy’sでイベントを主催するバンド「stinky」のドラマー・仲嶺真登氏とレミ氏に、沖縄のライブシーンの今とこれからについて語ってもらった。レミ氏の“ライブハウス・マーケティング論”にも注目だ。(文・写真=ライター・長濱良起)

仲嶺真登(左)

2002年結成のハードコアバンドstinkyのリーダー(ドラマー)。オリジナルウェアやウェブサイト制作を手がける株式会社ブラウン代表。浦添市出身。2023年に20曲入りの最新アルバム「SLY MIND」をリリース。各ジャンルとのミュージシャンとのコラボも積極的に行う。

レミ(右)

ライブハウスRemy’sオーナー。沖縄国際大学在学中の2012年にライブハウス「FUJIYAMA」のオーナーとなり、2014年にRemy’sとしてリニューアルオープン。本名はMolavi, Rameen Thomas。カナダ・サスカチュワン州出身。

大学時代にライブハウス購入

-ここ数十年の沖縄のライブハウスシーンをどのように振り返りますか?

仲嶺 僕らが10代の頃っていうのは、ライブハウスが遊び場だったんですよね。当時はSNSも何もない中で、雑誌を読んで情報を得たりして。チケットも500円ぐらいでした。バンドブームというのもあって、お客さんもバンドもめちゃくちゃたくさんいました。例えば、僕の周りはみんなギターを買っていました。その後はレゲエやヒップホップなど別のシーンの人気が出てきて、その分近年はライブハウスにお客さんを呼びづらくなったんですけど、「ブームは回ってくる」という言葉を信じて、今は再燃を待っている状態です。

レミ ブームが終わりかけていた2010年代初頭では、北谷町にあった大きなライブハウス「ソルトアンドペッパー」でも営業が続きませんでした。やはりあの規模を維持するほど、ライブハウスを楽しむ人口がいなくなっていたのが理由にあると思います。

仲嶺 ハードコアシーンで言えば、聖地的な存在だった宜野湾のライブハウス「K-mind」がその時期に閉店してしまったことも大きかったですね。

-ライブハウスにとって不利な状況の2012年に、レミさんはRemy’sの前身であるFUJIYAMAを引き継ぐ形でオーナーになりました。なぜだったのでしょう?

レミ 状況を知らなかったから(笑)自分はただ、自分の力でビジネスをしたいという思いがありました。ただ「頑張ればできる」というスタンスでした。大学4年生の時に、貯金を全部下ろして居抜きで買いました。

仲嶺 ここ10年ほどは、Remy’sが旋風を起こしています。レミがすごいなと思うのは、バンドを巻き込んで毎週イベントを打っていることです。ブッキングも集客も継続的に成り立っているというのがとてもすごい。バンド同士の出会うきっかけや、お客さんが初めてライブハウスに来るきっかけをつくっています。10代のバンドの活動の場にもなっています。

10代のバンドのホームとして

-ティーンズ向けのイベントにも積極的に取り組んでいるのはどのような思いからですか?

レミ 毎月「Sunday School」という高校生や大学生向けのイベントをやっています。集客ノルマはありません。若い時からRemy’sのステージをホームとして使ってもらいたいですし、ゲストバンドとの共演でいろんな刺激を受けてほしいです。16歳や17歳で受けた衝撃は一生思い出として残ります。「若い時の思い出」は、人生でとても大事なことです。

仲嶺 僕らの若い時は、ライブハウスは不良もいてそんなに健全ではなかったですが、今はそんなことはないと思います。

-Remy’sは自前のライブイベントの多さだけではなく、集客面でもかなり積極的にアピールしている印象があります。

レミ バンドマンは、音楽がやりたいのであって、集客活動がしたいわけではないと思うんですよ。「バンドマンにはかっこいい音楽やステージを作ることを求めて、自分は集客やマーケティングを頑張る」という考え方です。マーケティングは自分の専攻でもありますし。

-ライブの集客に苦労するバンドやライブハウスも多い中で、どのような集客戦略を練っていますか?

レミ 少し前のバンドブームは、モノカルチャーな時代だったからだと思います。皆が同じテレビを見て雑誌を読んでいました。今もっとたくさんの人にバンドやライブの魅力を感じてもらうには、新規のお客さんに来てもらうことが大事です。一つには、各イベントのターゲットを明確にしてブランディングをしていくことを心がけています。バンドの名前が分からなくても「このイベントに行けばどんな音楽が聴ける」「こんな楽しいことがある」ということが分かりやすく想像できることが大事です。そうすることで少しずつお客さんが増えていきました。

コザがライブシーンに果たすこと

-Remy’sがコザに立地している点なども相互作用があるのでしょうか。

仲嶺 ライブシーンの中心地が那覇にある時期も長かったですが、今は那覇とコザの両方で県外のバンドを呼んでライブをして、ということもやりやすくなっているので、プレーヤー側としても良い環境にあると思います。県外のバンドもうわさを聞きつけて「Remy’sでライブしてみたい」って言っていますよ。

レミ コザには面白い人ばかり集まっています。米兵の人が多いのもそうですが、一口に米兵と言ってもアメリカのいろんな土地から集まっているので、それだけでも地域性が多様です。もちろん日本人もコザの雰囲気が好きで集まっていますし、最近では沖縄科学技術大学院大学の関係者でヨーロッパ系の人も多い。いろんな人々がこんな交ざり方をしているのはコザしかありません。

-今後のライブシーンをどのように盛り上げていきたいですか。

仲嶺 いろんなジャンルのミュージシャンやバンドを呼んで、一緒になってイベントをしたいです。レゲエやヒップホップのメンバーとも交ざり合っていけば、もっと楽しいことができると思います。その中でもしっかり「バンドはかっこいい」と思われたいですね。

レミ うれしい悩みではありますが、キャパシティー350人を超えるお客さんに来てもらえるイベントもあります。みんなにしっかり楽しんでもらえるように、最近ステージトラックを買いました。動くライブハウスとして、野外イベントの開催を目指していきたいです。目標は2000人規模です。普通とひと味違う「オルタナティブ・カルチャー」を好きな人たちが集まれる場を提供できればと思っています。

仲嶺 県外ではすでに、ハードコアイベントで3000人規模の例があります。みんながそこに集まれば、新しく来る人も入りやすくなるかと思います。

県内外から一線のハードコアバンド

-6月29日のイベント「Junction」の見どころの紹介をお願いします。

仲嶺 日本を代表するようなハードコアバンドを沖縄で見て、刺激を受けてほしいですね。僕らしかできないブッキングだと思います。居酒屋やクラブなど、週末の夜に出かける選択肢として、ライブハウスも選んでもらえたらと思います。

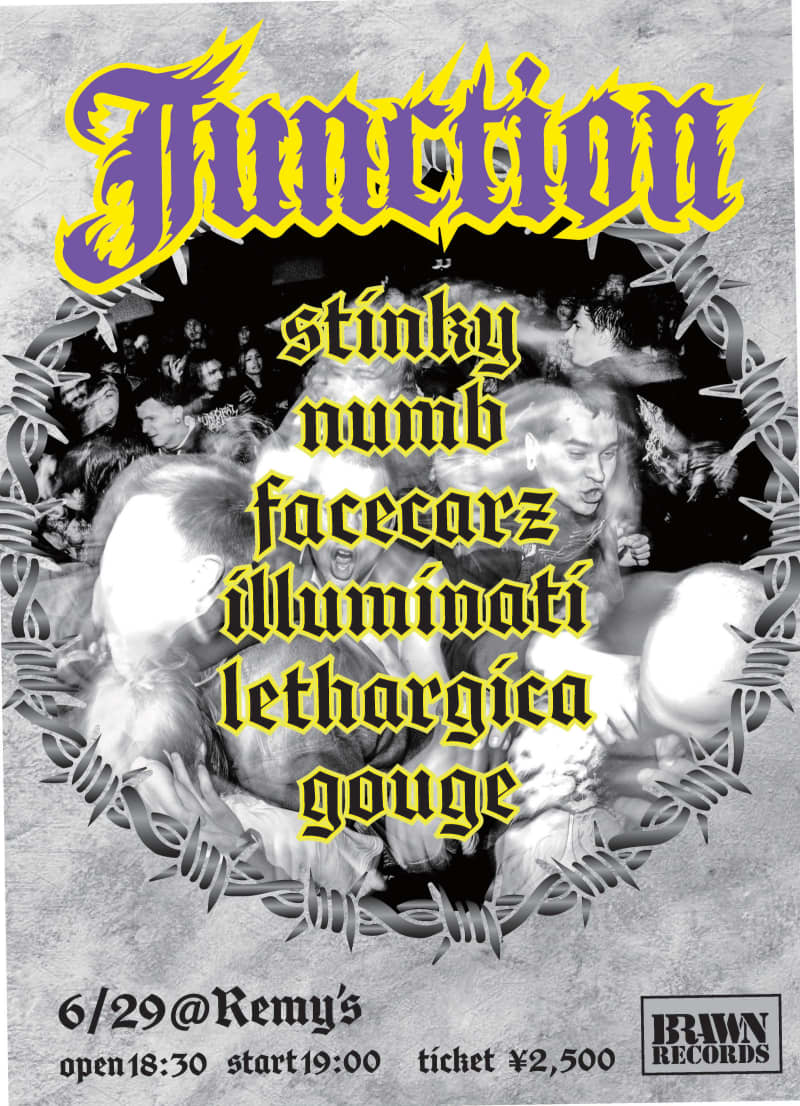

stinky主催 「Junction」

6月29日 開場18:30 開演19:00

料金2500円(1ドリンク別)

出演:stinky、numb、facecarz、illuminati、lethargica、gouge