保護者対応の基本と保育者の役割

孤独になりやすい現代の保護者をサポート

現代の日本では、保護者が子育ての悩みを抱え込みやすい傾向にあるといえます。一人っ子の増加や核家族化、ご近所付き合いの希薄化などの影響で、孤独な環境での育児に奮闘している人は少なくありません。

自分の子とほかの子を比べられるような機会も減り、インターネットの情報に振り回されるなどして、何が「普通」か分からなくなって不安やストレスを抱えている保護者もいます。協力者が少ない状態で多忙な毎日を送っていると、精神的に追い詰められてしまうこともあるかもしれません。

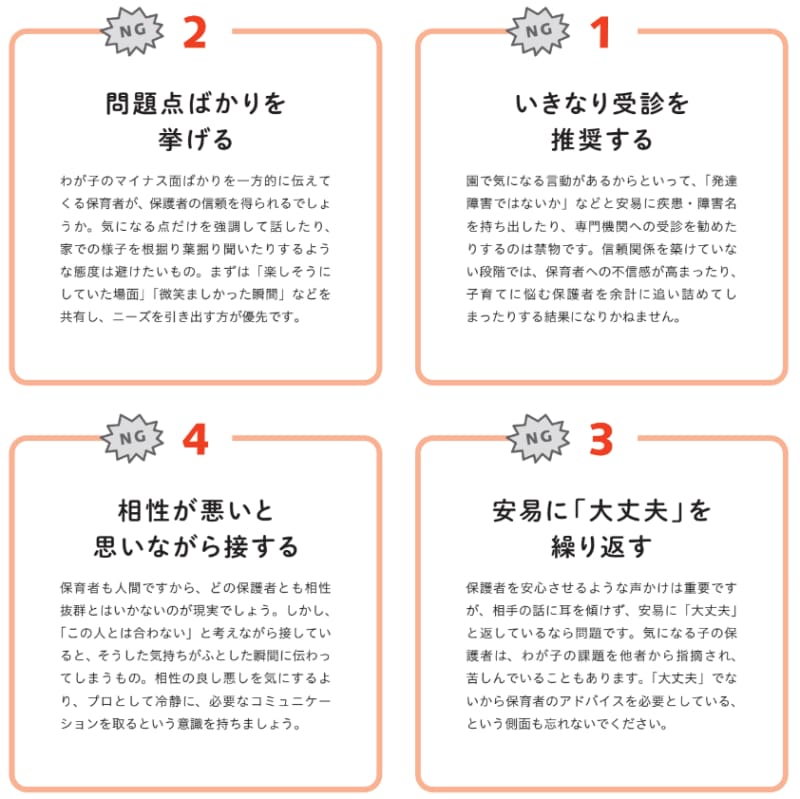

保護者と関わるときに要注意!4つのNG行為

気になる子の保護者とは、送り迎えの際に園での様子を伝えたり、積極的に相談を受けたりと、特にコミュニケーションの機会を増やしたいもの。ただし、以下のようなNG行為には注意しましょう。

1.いきなり受診を推奨する

園で気になる言動があるからといって、「発達障害ではないか」などと安易に疾患・障害名を持ち出したり、専門機関への受診を勧めた

りするのは禁物です。

信頼関係を築けていない段階では、保育者への不信感が高まったり、子育てに悩む保護者を余計に追い詰めてしまったりする結果になりかねません。

2.問題点ばかりを挙げる

わが子のマイナス面ばかりを一方的に伝えてくる保育者が、保護者の信頼を得られるでしょうか。気になる点だけを強調して話したり、家での様子を根掘り葉掘り聞いたりするような態度は避けたいもの。

まずは「楽しそうにしていた場面」「微笑ましかった瞬間」などを共有し、ニーズを引き出す方が優先です。

3.安易に「大丈夫」を繰り返す

保護者を安心させるような声かけは重要ですが、相手の話に耳を傾けず、安易に「大丈夫」と返しているなら問題です。気になる子の保護者は、わが子の課題を他者から指摘され、苦しんでいることもあります。

「大丈夫」でないから保育者のアドバイスを必要としている、という側面も忘れないでください。

4.相性が悪いと思いながら接する

保育者も人間ですから、どの保護者とも相性抜群とはいかないのが現実でしょう。しかし、「この人とは合わない」と考えながら接していると、そうした気持ちがふとした瞬間に伝わってしまうもの。

相性の良し悪しを気にするより、プロとして冷静に、必要なコミュニケーションを取るという意識を持ちましょう。

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

【書籍情報】

『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』

著:湯汲英史

幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。