間もなく、本格的な水辺のレジャーシーズン。しかし、注意したいのが悲しい事故です。こうした事故の減少を目指したシンポジウムが開かれました。

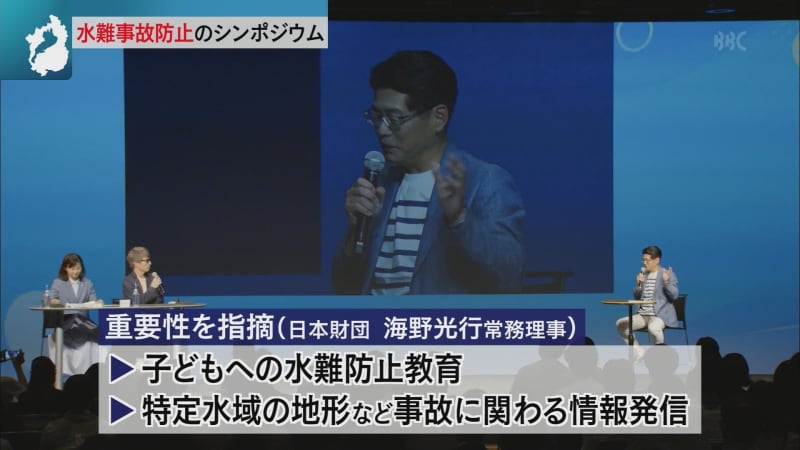

この「海のそなえシンポジウム」は、日本財団などの取り組みとして今月、都内で開かれました。

会場では、1万人以上を対象にしたという水難事故対策に関する調査結果が公開され、水難救助の専門家らが事故の防止について話し合いました。登壇者の一人、日本財団の海野光行常務理事は、溺れる体験は、12歳以下が多いとする調査結果に沿って、子どもへの水難防止教育の大切さや、特定の水域の地形や流れなど事故の原因に関わる情報発信の重要性を訴えました。びわ湖と県内の河川では、去年、19件の水難事故で12人が亡くなっています。

このうち、大津市北比良で、8月に、小学4年の男子児童が溺れて死亡した事故では、なだらかな湖底が、一気に深くなる周辺独特の地形が原因である可能性が警察や地元などから指摘され、その危険性を知らせる大切さが注目されました。シンポジウムではこの他、専門機関による事故原因の検証や、ライフジャケット着用の普及の大切さなども話し合われていました。