by 鈴木 妙

本連載の5月の記事では、無線基地局を複数のモバイル通信事業者がシェアする「アクティブ」インフラシェアリング(以下、インフラシェア)を中心に解説しました。今回は、基地局の設置場所やアンテナ、電源などをシェアする「パッシブ」インフラシェアについて見ていきたいと思います。ショッピングセンターや大きなビル、地下街、地下鉄など、パッシブインフラシェアは多くの場所で使われています。

インフラシェアとは

前回の記事でも述べましたが、インフラシェアというのは複数の通信事業者間でネットワークインフラを共用(シェアリング)することです。モバイルネットワークのインフラシェアでは、主に無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)の基地局および周辺設備の全体あるいは一部を共用します。

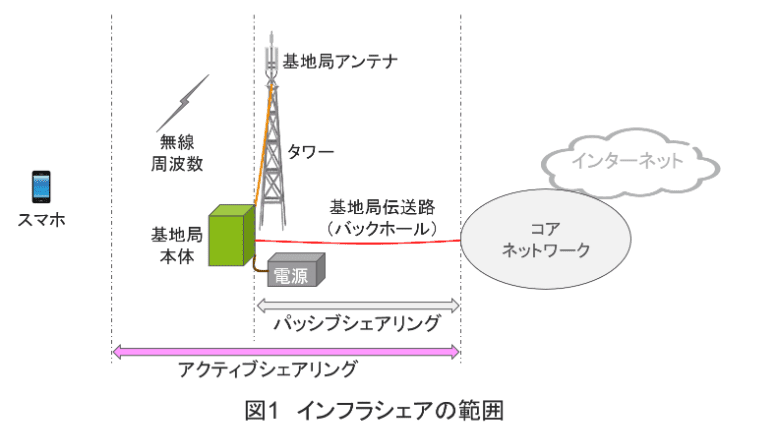

RAN共用には図1のように、共用範囲によってアクティブシェアリングとパッシブシェアリングと呼ばれる形態があります。アクティブシェアリングというのは基地局設備の全体あるいは一部、場合によっては無線周波数まで共用する形態です。

一方で、パッシブシェアリングというのは、鉄塔やビル屋上など基地局の設置場所や局舎、電源線や伝送回線とそれらを通す配線溝などのスペース、無線アンテナやアンテナを設置するポール、蓄電池や警備システムなどを共用する形態です。また、電波を送るためのケーブルやアンテナを共用する形態もパッシブシェアリングになります。

公共スペースの不感対策

トンネルや地下街、地下鉄など公共スペースで屋外基地局からの電波が届かないエリアの不感対策としては、複数のモバイル通信事業者が共同で基地局アンテナやケーブルを敷設する形態が有効です。

日本では、主に全ての全国モバイル通信事業者が共同で運営している公益社団法人移動通信基盤整備協会(JMCIA: Japan Mobile Communications Infrastructure Association)が1990年代初頭以来、不感対策として共用設備を展開しています。

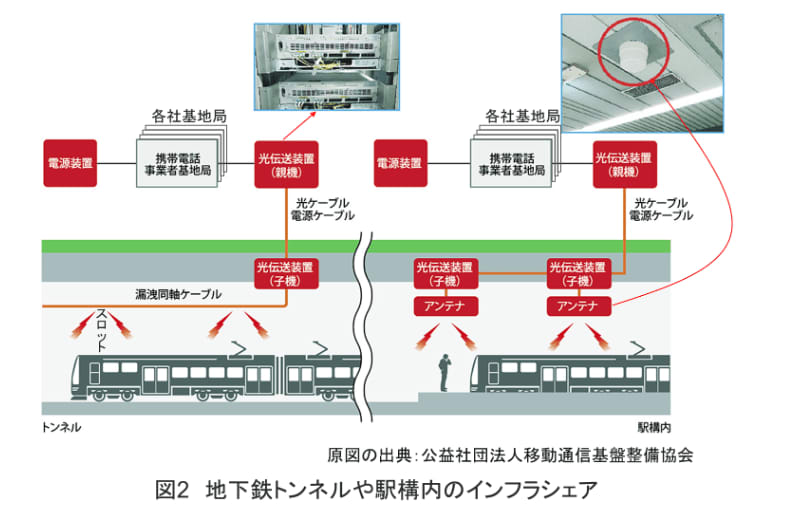

図2は、JMCIAのシステムで地下鉄トンネルや駅構内をカバーする様子を示しています。各モバイル通信事業者の基地局は共通の機械室に設置され、電源や空調を共用しています。基地局本体の無線装置からアンテナへの電波出力は、各社の電波強度が同程度となるように調整の上、光伝送装置の親機に接続されます。

光伝送装置の親機では、各社の電波出力を合成した上で、一旦有線での長距離伝送に適する光信号に変換します。そして、光ケーブルを通して電波に相当する光信号を子機に送ります。

地下鉄線路沿いの共用システム

図2左で、地下鉄線路沿いには子機で光信号を電波に戻したあと、今度は漏洩同軸ケーブルを通して電波を送る様子が示されています。

同軸ケーブルは、テレビのアンテナから受像機までの受信電波の伝送などにも使われていますが、ケーブル内で電波を搬送することができます。漏洩同軸ケーブルは、この同軸ケーブルの外部導体に数cm~数十cmごとに小さなスロット(穴)が開いておりそこから電波が周辺に漏れる構造になっています。

一つの漏洩同軸ケーブルは数百m~数kmの長さであり、長い線路をカバーするにはその長さのケーブルを線路区間ごとに敷設して利用します。

地下鉄では漏洩同軸ケーブル以外に、通信事業者基地局の電波出力を合成したあと、高出力のアンテナでトンネル内の線路沿いに吹込む形態もあります。この場合、電波を必要な方向にのみ放射する指向性アンテナを利用して、効率良くトンネル内をカバーします。

地下鉄駅構内や地下街の共用システム

図2右では、地下鉄駅構内において分散アンテナシステム(DAS: Distributed Antenna System)によりカバレッジを確保する様子を示しています。DASでは、光伝送装置の親機からの光信号を子機で無線信号に戻して構内の天井や壁に設置したアンテナから放射します。

地下街でも同様に各モバイル通信事業者の基地局を機械室などに設置し、共用のDASソリューションにより通路や通路沿いの商店内のカバレッジを確保しています。

子機は光信号を分岐して無線信号に戻すと同時に、並行してそのまま中継することが可能です。なので、一本の光ファイバー沿いに複数の子機を数十m間隔で縦列に接続して、広いエリアのカバレッジも確保できます。

トンネルの共用システム

高速道路などのトンネルでは、出入口付近に各モバイル通信事業者の基地局を設置し、地下鉄トンネルでも一部用いられている仕組みと同様に、高出力の指向性アンテナを用いて合成した通信事業者基地局の電波出力をトンネル内に吹込む形態が一般的です。

一方で長いトンネルでは、図2右に示したものと同じ仕組みのDASを利用する形態もあります。光伝送装置の親局からの光信号をトンネル内の壁面などに設置した子機で無線信号に戻して、アンテナから電波を放射します。

ビルやショッピングセンターでのインフラシェア

大型のショッピングセンターやオフィスビル、ホテル、大規模病院などでも、屋外の基地局からの電波が十分に到達しないことから、屋内用の設備を設置してモバイル通信のカバレッジを確保するケースが多くあります。この場合一般に、個々の事業者が個別に設備を設置するよりも、インフラシェアにより共用システムを利用するほうがコスト的に有利となります。

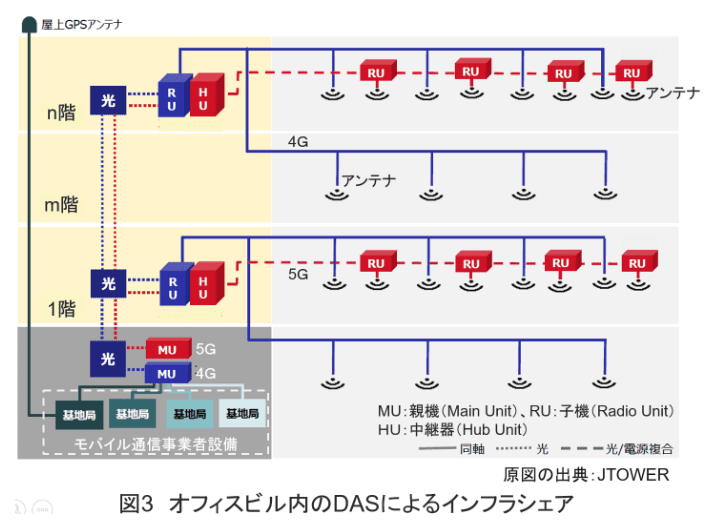

このような屋内インフラシェアソリューション(IBS: In-Building Solution)に多く利用されているのが、地下鉄駅構内や地下街でも利用されているのと同様なDASです。図3にオフィスビルにおけるIBSの仕組みを例示します。

ビル内に設置されたモバイル通信事業者各社の基地局からの電波をDAS親機で合成し、光信号に変えて各フロアに分配します。各フロアにはDAS子機が設置され、その子機からはそのフロアや場合によっては近いフロアの天井の適切な場所に設置した一つあるいは複数のアンテナに電波が届けられます。

図3の例では、4Gの場合は各フロアで子機からアンテナまでは同軸ケーブルを用いています。一方で、5Gのサブ6(5G専用の3.7GHz帯や4.5GHz帯の無線周波数)では、同軸ケーブルだと減衰が大きくなり過ぎるので光信号でアンテナまで送りアンテナ部で光を電波に変換しています。

従来、各モバイル通信事業者が個別に屋内カバレッジ用システムを構築してきた例も多くありますが、システム更改時期となっているシステムも多く、その更改に合わせて5Gにも対応したインフラシェアに切り替えるという需要も出てきています。

従来の事業者個別に構築したIBSに追加で、5Gサブ6のサポートをインフラシェアによって実現している例もあります。

さて、海外では高層ビルなどで上記のDASではなく漏洩同軸ケーブルを各フロアの天井裏に這わすシステムも利用されてきましたが、DASがより一般的となってきています。日本でも、ほとんどのケースでDASが利用されています。

なお、日本では主にJTOWERとSharing Designがオフィスビルやショッピングセンターのインフラシェアビジネスを推進しています。

タワーシェアリング

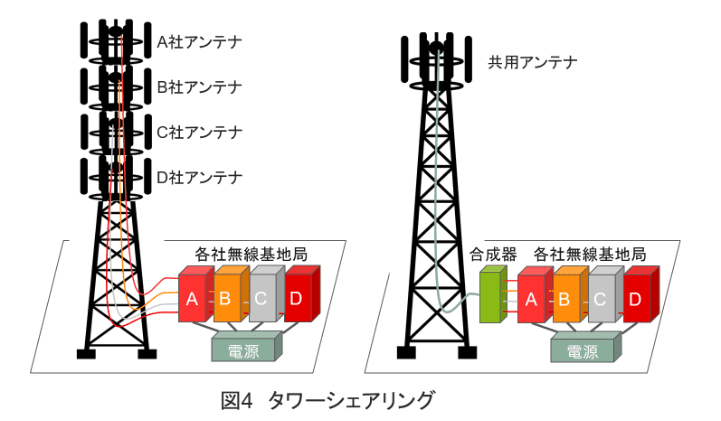

タワーシェアリングというのは、一つの鉄塔やコンクリート柱などの「タワー」に複数の事業者がアンテナや基地局装置の一部を設置する形態です。米国、中国、オーストラリア、インドなどではタワーカンパニーと呼ばれる会社が共用のためのタワーを保有し、設備設置の場所を提供しています。

図4にタワーシェアリングのイメージを示します。タワーの敷地に各モバイル通信事業者の基地局が設置され、電源や付帯設備の一部を共用します。タワーには、図4左のように各通信事業者のアンテナが個別に設置される場合と、図4右のように共用アンテナを利用する場合があります。

日本では、主にJTOWERが通信事業者からタワーを取得したり、自ら新設してタワーシェアリング事業を展開しています。

JTOWERの場合、通信事業者からタワーを取得した場合には、その事業者のアンテナが既に設置されていることもあり、アンテナは個別に設置される場合が多いということです。一方で、JTOWERが自らタワーを新設した場合には、共用アンテナを使う場合が多くなります。

スマートポール

都市部の人が集まる広場などで、一つの共用ポールに複数のモバイル通信事業者のアンテナや無線装置を設置する形態のインフラシェアも導入され始めています。共用ポールは多目的な公共設備として、デジタルサイネージ、Wi-Fiアクセスポイント、LED照明、監視カメラなども設置されます。

ポールの下には各通信事業者の無線装置や共用電源装置が設置され、基地局とモバイルネットワークを接続するための光アクセスラインが敷設されています。

スマートポールは東京都などの地方自治体の事業として推進しているケースが多く、今後人の多く集まる都市部で広く展開することが期待されます。

大阪・関西万博でのインフラシェア

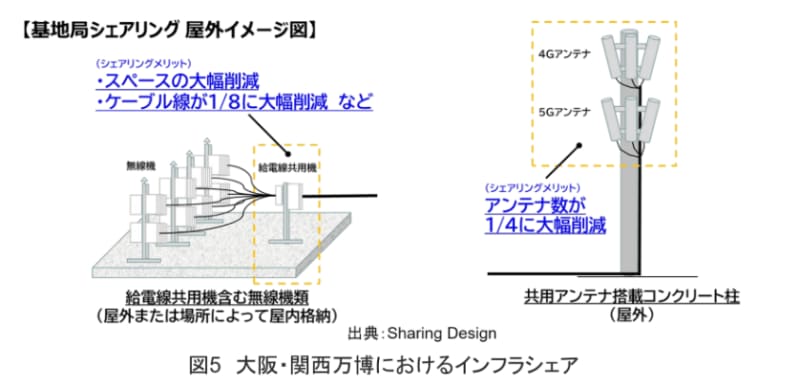

2025年4月から始まる大阪・関西万博でも、全国モバイル通信事業者4社間でのインフラシェアにより国内、海外からの来訪者や現地で働く人たちがスマホを利用できるようにする予定です。会場内に4社の基地局を収納するサイトが数十箇所設けられ、それぞれのサイトで共通のコンクリート柱にアンテナを設置する計画です。

会場では、4Gに加えて5Gのサブ6がサポートされる予定です。図5に示すように、4社の基地局に対する給電線を共用し、新たに開発された4社共用アンテナを利用することによりアンテナの数も大幅に削減しています。

大阪・関西万博では、大型のパビリオンを中心に屋内インフラシェアも提供される予定です。仕組みとしては、上記のオフィスビルなどで使われているのと同様のDASが適用されます。

なお、大阪・関西万博についてはSharing Designがインフラシェアのためのシステムを提供する予定です。

パッシブシェアリングの仕組みの進化

モバイル通信は4Gから5Gへの進化が進んでおり、インフラシェアも5Gへの対応が求められています。5G専用のサブ6周波数への対応に加えて、無線性能を担保するためにこれらの周波数に合わせたアンテナ配備などをチューニングする必要もあります。

3Gまでは端末は一つのアンテナと無線でつながっていれば良かったのですが、4Gや5GではMIMO(Multiple Input Multiple Output)技術により複数系統のアンテナを同時に利用する仕組みが取り入れられています。なので、DASについても同じエリアやフロアに複数系統のアンテナを配備して、スマホが異なる系統のアンテナと同時につながるようにする必要があります。

一度設置した設備も、これらのモバイル通信の進化に伴って適切な時期で更改することが求められます。

5Gでは、ミリ波として28GHzも通信事業者に免許が付与されています。現状、このミリ波についてはあまり使われていないという課題があります。ミリ波についても、インフラシェアによりコスト効率よく基地局などの設備を設置・運用して、私たちが広く利用できるようになることが期待されます。

おわりに

インフラシェアはモバイルネットワークをコスト効率良く構築する手段であると同時に、設備共用により全体として消費電力を減らすという面でSDGsに貢献します。インフラシェアソリューション自体も電力効率を良くすることにより、更にSDGsに貢献できると思われます。

日本は先行国に比べて5Gの展開が遅れていると言われています。インフラシェアは5Gの展開を加速する有効な手段であり、これも利用して早急に広く5Gが利用できるようになることが期待されます。