【関連記事】「日本が選ばれない国に。変えなければ」約500の企業が日本での「結婚の平等法制化」に賛同する理由

6月26日、LGBTQ当事者を理解し支えるALLY(アライ)の企業らが集まり、情報交換や企業間の繋がりを醸成することを目指す勉強会イベント「レインボービジネスネットワーク」の第2回が都内で開催された。

会場にはLGBTQ当事者が生きやすい社会を作るための取り組みを行う企業約70社の担当者らが集まった。

イベントを企画したのは、パナソニックコネクトDEI担当役員の山口有希子さん、日経BP総合研究所人的資本経営フェローの一木裕佳さん、特定非営利活動法人東京レインボープライド営業/freee DEI Leadの吉村美音さんだ。

一木さんはイベントの冒頭、2023年に日本の同性カップルがカナダで難民認定を受けたことに触れ、「G7では日本だけ法整備が進んでいません。OECDの中でも法整備の状況はワースト2位です」と訴えた。

「国がなかなか法整備に動かないのであれば、少なくともまずは企業の中の労働環境を気持ちよく、心地よく過ごすことができて、1人1人の能力を全力で発揮できるようにしなければ。そういう社会を企業の力で生み出していければと思います」

イベントでは、LGBTQをめぐる世界の動きや、日本企業で働く当事者の現状が語られた。

日本へ戻るのを2度、断念した

トークセッションには、監査などを手掛けるEY Japanのチェアパーソン兼CEOの貴田守亮さんが登壇。モデレーターにパナソニックコネクトの山口さんが登壇した。

EY Japanのチェアパーソン兼CEOの貴田守亮さん(左)とパナソニックコネクトDEI担当役員の山口有希子さん(右)

貴田さんは日本に生まれ、8歳の時に家族の仕事の都合関係で渡米。16歳の時にゲイであることを両親にカミングアウトした。その後、日本に帰ることを2回、断念したことがあったという。1回目は大学進学の時だった。

「アメリカでアジア人としてビジネスをするのはなかなかうまくいかないだろうからと日本の大学を両親に勧められましたが、日本でLGBTQ当事者として生きていくよりも、アジア人としてアメリカで辛い思いをしながらも頑張っていったほうが、まだ楽だと思ったんです」

2回目はアメリカの大学院を卒業しEYに入社後、日本への転勤を打診された時だった。この時も日本のLGBTQをめぐる現状に不安を覚え、帰国を断念。経営者として日本に戻ってきたのは2016年になってからだった。葛藤もあったが社内の後押しもあり、日本でもゲイであることをオープンにしたという。

世界でバックラッシュが起こる背景とは

貴田さんはパリで5月に行われた、LGBTQの人々が直面する課題について世界の人々が集い話し合う会合に参加。そこで話された内容をイベントで紹介した。

近年では、タイで同性婚が法制化され、日本でも法整備は遅れるものの、パートナーシップ制度の人口カバー率が8割にのぼるなどの進歩も見られる一方で、世界ではそれに逆行する動きも見られるという。

例えばロシアでは2022年、同性愛に関する宣伝禁止法を強化する法案が成立した。2023年にはウガンダで、最高刑で死刑が適用される反同性愛法が成立した。

日本でも、トランスジェンダー当事者によって女性や子どもの安全が脅かされると主張するような、反トランスジェンダーの動きがみられる。LGBTQ当事者が少子化に加担している、伝統的な家族観を崩壊させる、と主張する人もおり、貴田さんはどうLGBTQ当事者の人権を守っていけるか、海外の人に相談したそうだ。

「話してみると、イギリスやアメリカでも2、3年前から同じような動きが増えていると気づきました。詳しく調べてみると、例えばウガンダの法案の時にも、SNSなどに投稿する人に報酬を支払うなど多額のお金が流れていて、(反同性愛のような)大きな流れが作られていることがわかってきています」

なぜ世界でこのようなバックラッシュが起こっているのか。貴田さんは、コロナ禍以降、中央集権的、専制主義的な動きが高まっているのではないかと指摘した。

「新型コロナウイルスの感染拡大で、中央集権的に色々なものが動きました。そうすると、目まぐるしく変わる社会で様々な対立が起きる中、他国に負けないよう動きやすくするためには同一性があった方がいい。そんな考えが出てきている可能性があります」

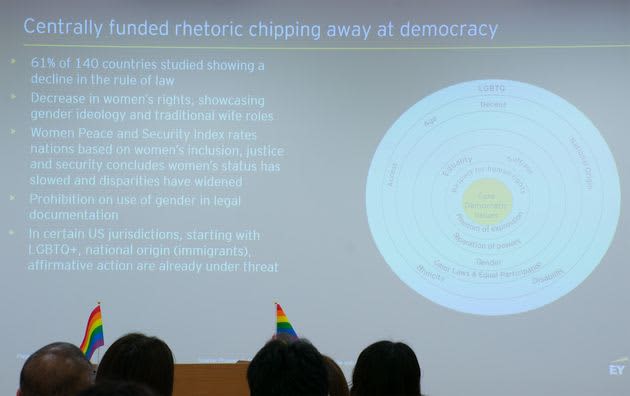

この状況の中だからこそ、LGBTQのことが重要だという。なぜか。貴田さんはこれまで成長してきた民主主義を表したという図をもとに説明した。

民主主義を表したという図

貴田さんが作成した図では、コアの民主主義的な価値観を中心に、そのすぐ外側には基本的人権の尊重や表現の自由があり、女性の参政権や三権分立、ジェンダー、労働人口に対する制度、人種や障害などが広がり、1番外側にLGBTQがあるのではないかと説明されている。

「外側から内側にだんだんと民主主義が削られる状況は非常に危険です。皆さん一人ひとりに、民主主義と多様性の重要性を考えていただきたいなと非常に強く思っています」

EY Japanのチェアパーソン兼CEOの貴田守亮さん

参加者からは「勉強してねといってもなかなか動かない社員に対してどうすればいいか」と質問が寄せられた。山口さんは「巻き込み型でやっていかないと難しいかもしれませんね」と話した。

「パレードやアクションに経営者が率先して参加する姿を見せるとか、もちろん強制ではないですがアライ宣言をしてもらうとか。周りの人が動き始めるとちょっと意識する人もいると思います」

パナソニックコネクトDEI担当役員の山口有希子さん

貴田さんは心理的安全性を醸成する方法として、自己紹介の時に業務と関係ないことをあえて話すことが有効だと紹介した。

「人の趣味や弱い部分を知っていくと親しみが湧いていきます。そういったプロセスの中でLGBTQについて話してみるのもいいかもしれません」

企業で働く当事者が語ったこと

イベントの後半には、実際に企業で働くLGBTQ当事者2人が登壇し、現場で感じていることを語った。

登壇したのはスモールビジネス向けのクラウド会計ソフトなどを提供するfreeeで働く奥村宏香さんと羽山美聡さんだ。

奥村さんは2018年に社会的性別を男性から女性に移行し、就職活動に苦戦しながらも、同年freeeに入社したという。

奥村さんが仕事をするときにマネージャーに必ずお願いすることがあるそうだ。それは、「日常生活の中で警察沙汰になることがあるかもしれないから、その時は『女性として働いている』と伝えてください」ということだ。

「トランスジェンダーは生活上にもリスクがあります。例えば女性トイレを使ってカバンを置き忘れたとします。忘れ物をとりに警察に行った時、IDが男性だったら。もしかしたら返してくれるかもしれないし、そうじゃないかもしれない。そういうことを考えています」

会場にいる参加者に伝えたいことを聞かれると、「トランスジェンダーの問題は、貧困の問題なんです」と語った。

「昨年トランスジェンダー10人で集まったことがありましたが、半分以上が非正規雇用でした。私は運良く大きな企業で働いていますが、友人たちは貧乏のままです。仕事を依頼する時、派遣でも業務委託でもいいので、トランスジェンダーの人を雇ってほしいと伝えてほしいです」

freeeの奥村宏香さん

羽山さんは「あまり気にしたことはないけれど」と前置きした上で、強いてカテゴライズするならXジェンダーやノンバイナリーを自認している、と自己紹介した。

就職するまでに大変だったことを聞かれると、「いわゆる“常識的”な女性らしい格好をしなきゃいけないのがかなり負担でした」と語った。

「freeeに入るまではスーツを着てヒールを履いて化粧をする、といった“女性らしい”格好をしてましたが、内面と外面が一致していない状態でした」

freeeに入社して嬉しかったことは、会話の中で「パートナーっているの?」と性別を特定せずに聞くことが当たり前になっていることや、仕事ではフェアに成果で評価されることだという。

「変な気を使われないということそのものが私にとっては大事です。安全性の中で自分らしく仕事ができているという感覚を日々感じています」

freeeの羽山美聡さん

◇◇◇◇

イベントの最後には、参加者同士でディスカッションする時間もあった。LGBTQに関連した取り組みを企業内で行う中で、「グループ会社でどのように制度を作っていくか」「グループを作っても同じ人しか参加せず広がらない」「会社としてダブルスタンダードになっていないか」など現場のリアルな悩みが共有されていた。