『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』(23)は魔法のような映画なんです。かつてのユニバーサル・ピクチャーズのロゴ(久々に見ました)に始まって、本編は温かみのある1970年代の雰囲気そのもの。僕はちょっとショックを受けました。えー、こんな映画に今、出会えるんだ! 本当に懐かしい感覚です。街角でばったり高校時代の友達に出くわしたみたいな気分。

まぁ、僕にとっては「高校時代の友達」そのものなんです。僕の高校時代は70年代、映画史的なくくりで言えば「ニューシネマ」の時代です。といって10代の僕はそれを「ニューシネマ」だなんて思って見ていない。それを僕は単に「映画」だと思っていました。映画と音楽は僕のいちばんの「高校時代の友達」だったんです。映画くんと音楽くんには本当に世話になった。彼らのいいところはいつも心に寄り添って、味方でいてくれるところでした。コンプレックスだらけの、孤立無援の自分に生きる力をくれた。

「映画」って名前でいいと思ってたものが、ひとつの時代精神を表す「ニューシネマ」ってものらしいぞと知ったのは後のことです。『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』のアレクサンダー・ペイン監督は若いスタッフ、キャストを集めて、『卒業』(67)や『ペーパー・ムーン』(73)『さらば冬のかもめ』(73)といった60~70年代の映画の上映会をしたそうです。これから作る映画をこういう「映画」にしたい。今、世の中にあふれている映画とはだいぶ違うんですよと。質感も違う。演出のテンポも違う。役者の演じ方、見せ方が違う。そうしたものの切実さが違う。

「ニューシネマ」っていうのは、(くくり的に「ニューシネマ」に分類されない同時代の映画も含めてざっくり言いますが)、物語が物語で完結できなくなってからの映画なんですよね。もう物語を信じられなくなってからの映画。懐疑心がある。当時の流行語で言えば「シラケ」てしまっている。その前の時代にはチャンバラ映画もあったし、西部劇もあった。映画は大衆娯楽の王様だった。誰も物語を疑わなかった。

僕の10代の頃はそんなの嘘だってみんなわかってしまった感じの時代なんです。たぶんベトナム戦争やオイルショックみたいな時代相も影響しているのでしょう。大きな物語が解体されて、見向きもされなくなった。人はその空虚さのなかで耐えている。で、ここが肝心です。「それでも…」ってところを描くんですね。あらゆる大義名分が信じられなくなって、「それでも…」仲間は信じたい、「それでも…」相棒を裏切らない、「それでも…」恋人のために闘う。つまり、「それでも…」最小単位の人間関係を守り抜く。

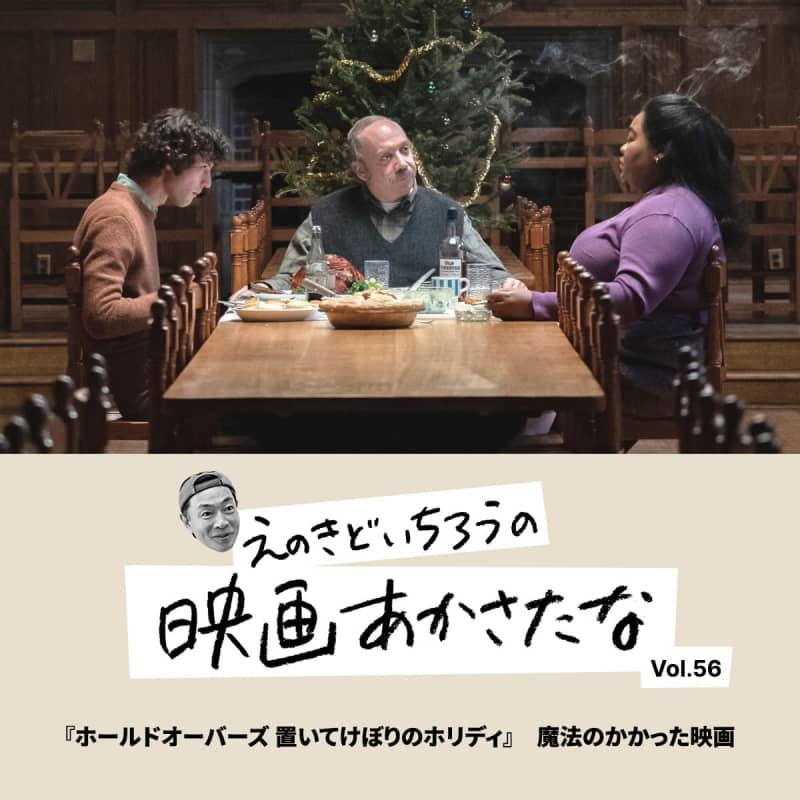

『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』は米、ボストン近郊の全寮制のバートン校が舞台ですね。主な登場人物は3人。これが「最小単位の人間関係」ってことになります。クリスマスシーズンなんですね。寄宿学校とはいえ特別なホリディです。生徒らはもちろん、教師も家に帰って家族と過ごすのが決まりです。だけど、アンガスという生徒がいて家庭が複雑なんですよね。帰れなくなった。最悪です。寄宿舎にたった一人残って「置いてけぼりのホリディ」を過ごす羽目になる。

『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』Seacia Pavao / (C) 2024 FOCUS FEATURES LLC.

校長からその子守役というかお目付け役を任されるのが、学校の嫌われ者教師・ハナムです。ハナムは融通がきかない堅物です。筋を曲げないので周囲から煙たがられている。たぶんそれがために単身者なんですね。面白いくらい意固地です。それからもう一人、食事の面倒を見てくれるメアリー・ラムという女性がいます。彼女はベトナム戦争で息子さんを失って、その傷からまだ立ち直れないでいる。ひと気のない学校に「家族とクリスマスを祝えない3人」が残るんですね。

置いてけぼりの生徒アンガスを演じるドミニク・セッサは何とこれがデビュー作だそうです。彼の演じる生意気そうで、壊れやすそうなキャラクターは印象的ですね。ストーリーを動かしていくのはアンガスです。作品の成否は彼にかかってると言ってもいい。大成功じゃないでしょうか。これからどんなキャリアを重ねていくのか楽しみです。

僕が本当の70年代にこの作品と出会っていたら、きっと同年代のアンガスに感情移入していたと思うんです。だけど、僕はもう大人です。融通のきかない、嫌われ者教師のハナムに思い入れてしまう。人生は思うにまかせません。ポール・ジアマッティ演じるハナムはそういう哀しさがある。彼はこの役でゴールデングローブ賞主演男優賞に輝いた。それからメアリーを演じたダヴァイン・ジョイ・ランドルフですが、この役でアカデミー賞、ゴールデングローブ賞の助演女優賞を総ナメです。そりゃそうですよね、と言うしかない存在感。2人の演技派の好演が映画を温もりのあるものにしています。これは長く賞賛されて然るべきですね。

ひとつ図式的な見方を言うと、3人は「疑似家族」を構成したのかもしれません。家庭や家族という意味でそれぞれに「欠落」を抱えた3人が疑似家族としてクリスマス・ホリディを過ごす。ちょうどオー・ヘンリーの小説『賢者の贈り物』みたいな感じですね。お互いがお互いの「欠落」を埋めようとする。真心で埋めようとする。もちろん、それってホントに「欠落」なの? というツッコミだって成り立ちますけどね。あくまでこれは図式的な解釈。

あるいは先に挙げたスタッフ、キャスト上映会の映画では『ペーパー・ムーン』に主題が似ているかもしれません。舞台の大道具の(紙でできた)作り物の月でも、信じていればホンモノの月になるよという。まぁ、これも擬似家族的な解釈になりますけど。

とにかくみんなでボストンの街へ出かけるくだりから登場人物の距離感が変わって、見ている側としては気持ちが完全に持っていかれます。ホントに魔法のような映画。あの頃のタッチに仕上げるため、色んな工夫が施されている。見てよかったですね。

文: えのきどいちろう

1959年生まれ。秋田県出身。中央大学在学中の1980年に『宝島』にて商業誌デビュー。以降、各紙誌にコラムやエッセイを連載し、現在に至る。ラジオ、テレビでも活躍。 Twitter @ichiroenokido

『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』を今すぐ予約する↓

『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』

6月21日(金)より、TOHOシネマズ シャンテほか全国ロードショー中

配給:ビターズ・エンド ユニバーサル映画

Seacia Pavao / (C) 2024 FOCUS FEATURES LLC.