声かけはできるだけシンプルに

話しかけるときは要点を具体的にして、話は短くシンプルに。「ちょっと」「すぐ」などの抽象的な表現や「あれ」「そこ」といった代名詞は使用を控えましょう。日頃から伝え方を統一しておくと、環境が変わっても伝わりやすくなります。

集中できる静かな環境を確保

日頃から癇癪やパニックを起こしやすい、あるいは感覚過敏がある場合は、外部からの刺激が少ないような静かで落ち着ける場所を確保するといいでしょう。人の出入りや華美な装飾が少ない場所のほうが気分も落ち着きやすいです。

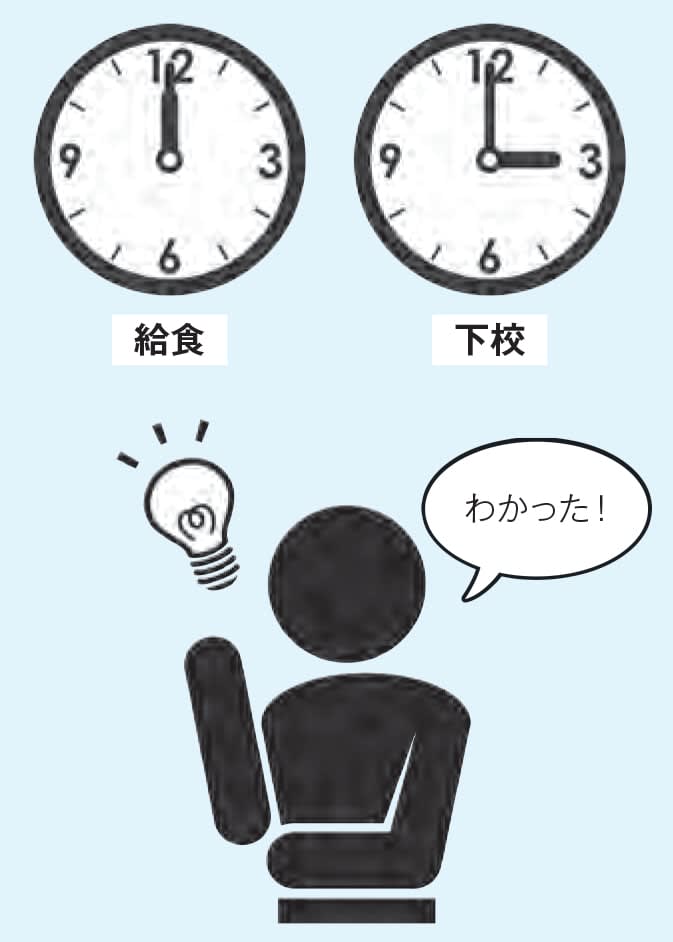

活動内容をわかりやすくする

「 いつもと同じ」であることで安心感を得る子どもの場合、1日の活動予定をわかりやすく視覚化してあげると不安を和らげることができます。時間割のようなものでもいいですが、イラストや写真も添えるとより理解がしやすくなります。

始まりから終わりを明確に

時間の感覚があいまいだったり、先行きが見えなかったりすることで不安を感じてしまう子どもに対しては、タイムスケジュールを明示してあげましょう。時間ではなく「今日は◯ページまでやります」と活動の終わりを示してあげるのもわかりやすいです。

成功体験でやる気を育てる

何かにチャレンジするときは、焦らずに「小さな一歩」から。この小さな「できた」の積み重ねが自信や達成感となり、次へのやる気を育てるのです。興味や関心の幅が狭い子どもは好きなものをチャレンジに組み込んで好奇心を引き出してみましょう。

パニックを起こしても叱らない

子どもがパニックを起こすと、親も動揺してしまいがちですが、叱るのは逆効果です。一旦、静かな場所へ連れていき、気分が落ち着くのを待ちましょう。パニックが収まり、冷静になったら我慢できたことをしっかり褒めてあげてください。

興味や関心に広がりを

興味や関心に偏りがあるからといって、無理やり他のものに目を向けさせようとするのはよくありません。好きな遊びをするなかで、「こんなのもあるよ」と新しい遊びやオモチャも提案し、少しずつ興味の幅を広げてあげるといいでしょう。

自分ひとりで抱え込まない

発達障害は一生付き合っていくことになる個性のひとつです。家族の問題と抱え込まず、まずは専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。本人が感じている生きづらさや悩みごとを解決する糸口もきっと見つかるはずです。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修:湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳~6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。

<この一冊で発達障害の最新事情と正しい知識がわかる!>ここ13年で10倍に増えたとされる「発達障害」。昨今はADHDやアスペルガーといったワードが一般の人たちにも普及したことにより、病院への受診率が増え、自分や子ども、家族に対して発達障害かも、と感じる人たちが増えている印象です。特に近年、「グレーゾーン」や「気になる子」といった発達障害かもしれない人や子どものことをさす用語も一般的に浸透するほど、関心の高いテーマになっています。そんな発達障害について知りたい人に向け、発達障害の正しい知識や最新の情報から、周りのサポート法、対処法を図解とイラストでわかりやすく解説します。本人が気にしている、周りの人も気になるような発達障害の人の言動について、本人はどう考えてそのような行動をとったり、発言したりしているのかなど、物事を考える背景や手順を解説した上で、本人ができる対処法やそれに対する周りのサポート法、心構えを実例も交えて具体的に紹介します。発達障害かもしれないと思っている当事者、知人友人恋人など周囲の人が発達障害かもしれないと思っている人、自分の子どもが発達障害かもしれないと思っている親など、発達障害の知識を広げたい、理解したいと考えている方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。