家庭における家電製品の1日での「電力消費割合」をみる

6月にもかかわらず、30℃を超える暑い日が続いています。

百貨店や雑貨店では涼感系グッズコーナーがにぎわっています。また、最近は日差し対策のために日傘をさす男性も増えてきているそうです。

こうした中で室内で過ごす際に、もはや欠かせないのがエアコンです。電気料金を節約するために冷房の使用を控えると、熱中症のリスクが上がるので注意しましょう。

とはいえ、最近は在宅ワークを導入している企業も多く、自宅で一日中過ごす人も年齢を問わず多くいます。在宅勤務の人は日中も自宅で仕事をしているわけですから、エアコンが一日中フル稼働になる日も多いでしょう。

本記事では、6月使用分以降の電気料金について確認した上で、夏に取り入れたいおすすめの節約術を紹介します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

標準的な家庭では電気料金がどのくらい上がるの?

6月以降の電気料金が高くなることは以前からいわれていましたが、ついにこの時期が訪れました。

電気料金が高くなる背景には、政府による物価高騰対策の補助金終了、国際情勢などによる燃料価格の上昇があります。

使用量が平均的な一般家庭における、6月分の電気料金の目安および値上がり分の金額をまとめました。

値上がり分の金額はエリアによって差があるものの、平均440円程度の値上がりになっています。

値上がり幅がもっとも小さいのは「中部電力」で346円、値上がり幅がもっとも大きいのは「沖縄電力」で616円でした。

様々なものが値上がりして家計が苦しい状況の中で、電気料金まで値上がりとなれば大変ですよね。

夏場の気温が上昇していますが、気温に比例して電気代も上がることで生活がますます厳しくなることは容易に想像できます。

次の章では、電気料金の内訳について、詳しくみていきましょう。

電気料金で割合を占めるのは「エアコン(等)」、その割合は?

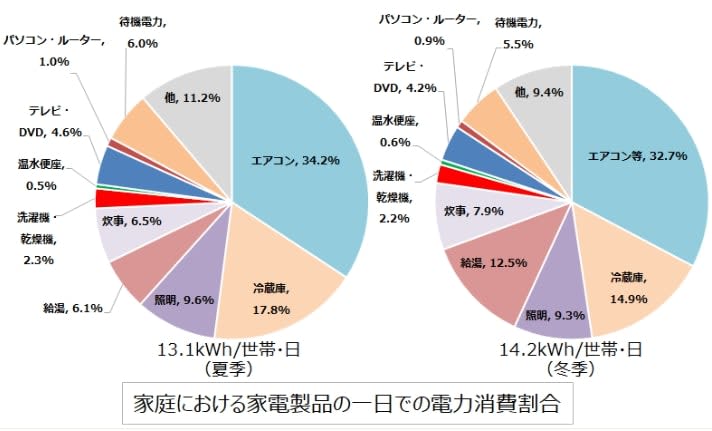

経済産業省資源エネルギー庁は「省エネポータルサイト」において、家庭における家電製品の一日の電力消費割合を提示しています。

家庭内でもっとも多く電力を消費しているのは、夏季、冬季ともに「エアコン(等)」です。つまり、エアコンの使用量は電気料金を左右する重要なポイントになります。

エアコン(等)に次いで、電力消費割合が大きいのは「冷蔵庫」です。

冷蔵庫は電源を適宜切るわけにもいかず節約をしにくいですが、冷蔵庫内に食品などを詰め込みすぎないようにし、ドアの開閉の回数を抑えることで電力消費量を抑えられます。

また、電気をこまめに消すよう言われて育った人もいるかもしれませんが、そんな「照明」は電力消費割合の10%近くを占めています。

使っていない部屋の照明を消す、日中は照明をなるべく使わないなどの心掛けが必要です。

【解説】電気料金が気になる夏…今年の夏をどう乗り切る?

前述のように、家庭における家電製品の中で「エアコン(等)」が占める割合はもっとも大きく、エアコンの使用量が夏場の電気料金を左右するといっても過言ではありません。

ここでは、エアコンの消費量を抑え、夏を乗り切るコツを紹介します。

対策:エアコンを見直す

一昔前であれば電気代がもったいないからと、扇風機や窓からの風、うちわなどで夏を乗り切る家庭もありました。

しかし、現在は6月でも30℃を超え、7月・8月は40℃近くになるエリアもあるほど。

気温は昔と変わってきているので、エアコンを使わないという節約法は体調のためにも控えた方がよいでしょう。

夏場こそ、使用するエアコンを見直すことで電気料金を節約できます。

エアコンの機能の中でも電気代の節約を重視する人には「省エネ性能に優れたエアコン」がおすすめ。省エネ性能に優れたエアコンはエネルギー消費効率が高く、小さなエネルギーを大きくして発揮します。

また、部屋の広さに合ったエアコンを選ぶことも大切。部屋の広さよりも適用畳数が小さなエアコンを使用した場合、フルパワーで常に稼働するため、電気料金が割高になります。

エアコンを買い替えるとなるとお金がかかりますが、長い目で見ると節約になることもあるでしょう。

とくに、自宅で過ごす時間が長い高齢者がいる世帯や自宅で仕事を主にしている人はエアコンを見直してみてください。

対策:飲み物や夏バテ対策の食べ物を積極的にとる

麦茶や水分を適宜飲んだり、冷やし中華や冷麺、そうめんなどの「冷たい料理」を食べたりすることで、体温が下がるだけでなくさっぱりとした気分になります。

冷たい麦茶を飲んだり、そうめんなどを食べたりしていれば、身体が熱くなることはないので、設定温度を変えずとも快適に過ごせるでしょう。

また、不足しやすいタンパク質やビタミン、ミネラルなど夏バテ対策として効果が期待できる栄養素や食べ物なども多くあります。こうした食べ物にも注目です。

対策:涼感系グッズをフル活用する

近年、ミニ扇風機やクールネックリング、ひんやりベルト、冷感マット・敷きパットなど、身体を手軽に冷やせるグッズが充実しています。

これらのグッズを活用することで、冷房の設定温度を低くしなくても満足できたり、暑い夜も快適に眠れたりする可能性が高まるかもしれません。

涼感系グッズはサイズが小さく、軽量なものが多くあります。自宅だけでなく職場や通勤中に使用することも可能です。

対策:図書館やコワーキングスペースで過ごす

自宅で過ごす時間が長い人は、図書館やコワーキングスペースの活用もおすすめです。

日中エアコンを使用しなければ熱中症が懸念されるほどの暑い日が6〜8月は続きます。

図書館で本や新聞を読んだり、コワーキングスペースを活用して仕事をしたりすれば、自宅のエアコンを稼働させる時間を短くできるでしょう。

また、本をあまり読まない人も図書館に行ってみると、新たな発見があるかもしれません。夏休みの熱気を逆に利用し、読書に集中してみるのもおすすめです。

夏の省エネ:我慢ではなく、エネルギーの効率的利用を

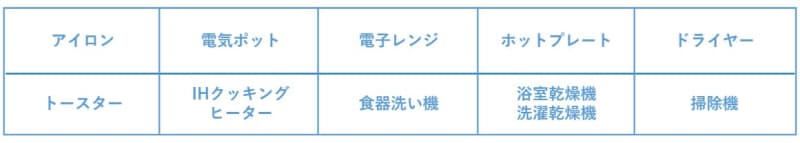

経済産業省資源エネルギー庁は、消費電力が大きい家電製品としてアイロンや電気ポットなどの家電を列挙しています。

物価高や電気料金の値上がりなどによって「節約」という文字が頭から離れない人も多いのではないでしょうか。

しかし、冷房の使用を節約のために控えるのはキケンです。6月の時点で熱中症で搬送された人は少なくありません。

「省エネルギー」と聞くと、ガマンして使用量を減らすことをイメージする方が多いかもしれません。しかし、本来の省エネルギーとは無駄なく効率的に活用することにあります。

まずは簡単に取り組めて効果の大きいところから着手していくことで、無理なくエネルギー消費と光熱費の削減につなげられるでしょう。

冷たい飲み物を適宜飲んだり、冷却マット・敷きパットやクールネックリングを活用したりすることで、冷房の設定温度をあまり下げなくても清涼感を感じられるはずです。

自身の体調を第一に考え、無理のない範囲で、節約を検討してみてくださいね。

参考資料

- 経済産業省資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

- 経済産業省資源エネルギー庁「夏季の省エネメニュー(ご家庭の皆様)北海道」