2023年の人口動態統計(概数)で、鹿児島県の出生数は9867人と、初めて1万人を割った。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は1.48となり、少子化は進む一方だ。県内の医療関係者からは、出産を扱う産科集約は避けられないとの声が聞かれる。

県内の出生数は、第1次ベビーブームの1949年の6万4016人がピーク。65年に3万人を割り込み、89年に2万人を切る。この10年では約5000人減り、少子化は加速している。県産婦人科医会の榎園祐治会長(68)は「分娩が減れば、産科の病院経営が成り立たなくなる恐れがある」と懸念する。

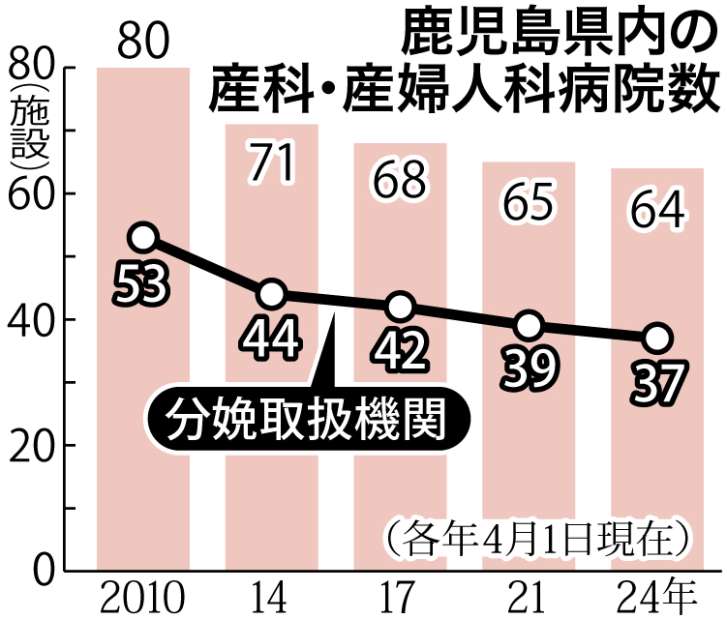

分娩は予測ができず、母体の状況も変わりやすいため、「産科はほぼ毎日が救急」(榎園会長)。過酷な労働条件ゆえに継承者が見つからず、県内では医師の高齢化も進む。分娩を取り扱う医療機関は今年4月現在で37カ所。2010年から3割減った。

半数近くが鹿児島市にあり、地方の状況は深刻だ。同会の資料によると、曽於・肝付地区を対象とする大隅小児科・産科医療圏で出産を扱うのは、鹿屋市の鹿屋医療センターと3診療所、1助産所の計5施設。同センターは、ハイリスクの妊婦などに対応する周産期母子医療センターのため、管内の分娩の約8割はセンター以外の身近な診療所が担う。

だが、2診療所の医師は60代後半~70代で継承者はいない。川薩・出水地区の北薩医療圏も3診療所のうち2カ所は60代後半の医師で、継承者不在という。

産科減少は助産院にも影響を及ぼしそうだ。鹿児島市の鹿児島中央助産院は産前教育から力を入れ、出産前後の母親をサポートする。北村愛院長(53)は「助産院には常駐の医師はいない。連携する医師や病院が必要で、数が減ると連携が難しくなるかもしれない」と危惧する。

榎園会長は「国内では分娩の約7割を個人の病院・診療所が担い、異変があればすぐに周産期母子医療センターにつなぐ連携によって質の高い周産期医療を維持してきた。だが、今後は各医療圏で周産期母子医療センターなどを核とした集約化が避けられないのでは」とみる。

一例として、妊娠中期までの健診は身近な病院や診療所、後期健診や分娩管理、救急対応は地域の中核病院が担う「セミオープンシステム」を挙げる。榎園会長は「各地域で自治体や医師を交え、将来の産科医療について考えていかなければならない」と語る。