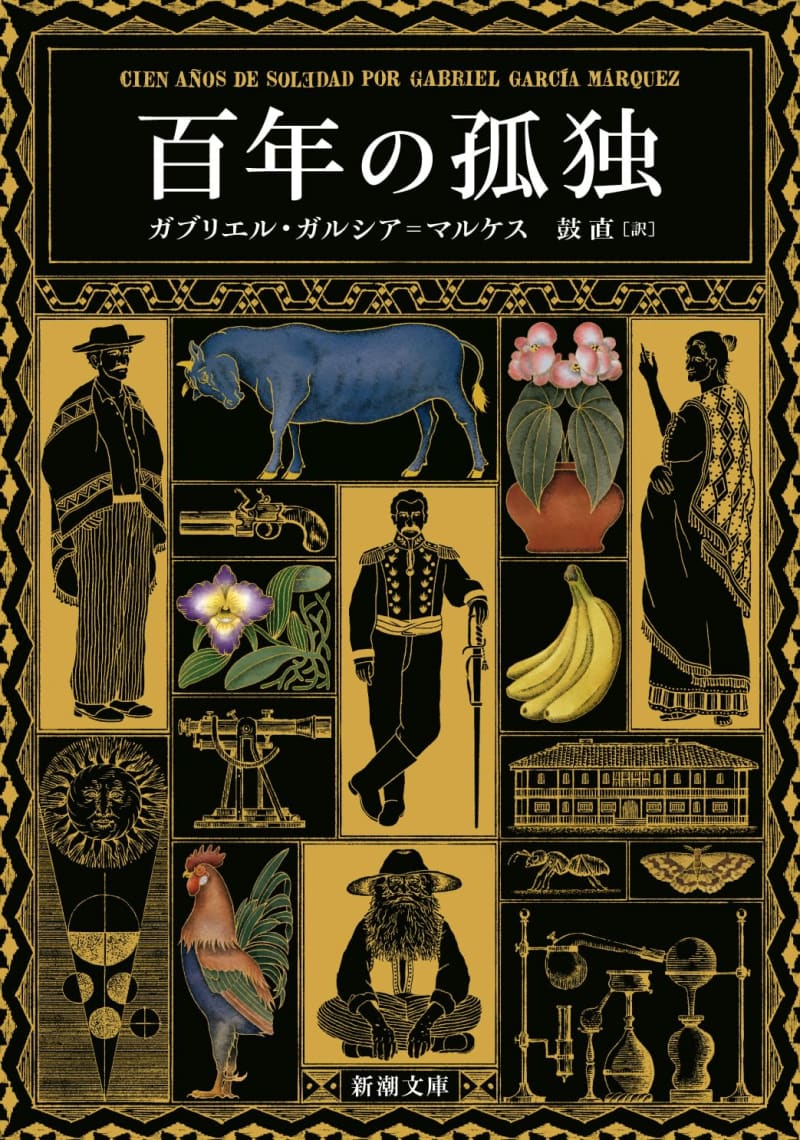

ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』(新潮社)の文庫化が、出版界で一つの事件のように騒がれている。これらの名称をブランド、焼酎を意味するものとして記憶する人もいるだろうが、いずれもこの作家と小説に由来するものだ。コロンビアの作家ガルシア=マルケスが1967年に発表した長編小説『百年の孤独』は、1972年に新潮社より鼓直訳で日本語版が刊行され、1999年に同じく鼓によって改訳された。2006年には「ガルシア=マルケス全小説」の1冊に組みこまれ、文庫化はその全集版を底本としている。同作について「文庫化されたら世界が滅びる」と都市伝説的な冗談がいわれてきたのは、それだけ長く文庫化が望まれてきたということでもある。

『百年の孤独』は、1960年代以降に各国で起きたラテンアメリカ文学ブームの代表的な作品だ。1982年にガルシア=マルケスがノーベル文学賞を受賞し、集英社が1983-1984年に「ラテンアメリカの文学」全18巻(ガルシア=マルケスは『族長の秋』を収録)を刊行した前後の時期には、日本でもこの作家への関心が特に高まった。

『百年の孤独』は、羊皮紙に書き残された、架空の村マコンドでのブエンディア一族7世代をめぐる100年の物語である。豚の尻尾が生えた子ども。鎗での殺害。亡霊。内戦。空中浮揚。バナナ農園。5年近く続く雨。国軍による労働者虐殺。予言。村の消滅……。南米のジャングルを開拓した村に電車、電信、蓄音機、映画館などテクノロジーがもたらされ、都市化していく様子が描かれる。奇矯なキャラクターが多く登場し、不思議な出来事が当たり前のごとく頻発する。世俗的であると同時に神話的な世界であり、一族の歴史には、ホセ・アルカディオ、アウレリャノ、ウルスラ、レメディオスといった名前が異なる世代にも繰り返し登場し、読者は普通ではない時間感覚を味わう。とにかく、滅法面白い物語なのだ。

文庫化が注目されるのは、作品自体の評価の高さに加え、日本の文芸への影響が大きかったためでもあるだろう。訳者の鼓直が「日常的な現実性と非日常的な幻想性の混和もしくは共存」と定義する魔術的(マジック)リアリズムの手法をガルシア=マルケスは用いている。それは、アレッホ・カルペンティエルなど他のラテンアメリカ作家にもみられた傾向であり、日本では安部公房や筒井康隆などシュールレアリスムを意識した実験的手法にとり組んでいた作家が、早くから注目していた。

一方、ガルシア=マルケスには『百年の孤独』以外にも『落葉』、『大佐に手紙は来ない』、『悪い時』、『ママ・グランデの葬儀』、『エレンディラ』など、マコンドを舞台にした作品がある。彼は、アメリカ南部の架空の地域ヨクナパトーファを舞台にした小説を多く書いたウィリアム・フォークナーから多大な影響を受けた。フォークナーはヨクナパトーファ・サーガと呼ばれる作品群で神話的イメージと重ねあわせつつ、戦争の傷、近親相姦といった聖と俗が交差するモチーフにとり組んだ(サーガ=一族や国家の歴史の物語、長大な物語)。その一作『響きと怒り』では、人物の内面を絶え間なく追う「意識の流れ」と呼ばれる手法を用いた。神話性を帯びた場所の創出、実験的手法への関心という点で同じくフォークナーに影響を受け、ガルシア=マルケスに自身との同時代性を見出した作家が、日本にいた。大江健三郎、中上健次である。

今回の文庫解説を務めた筒井康隆は、虚構以上の「超虚構」を突きつめた時期にラテンアメリカ文学への関心を深め、『虚人たち』(1981年)、『虚航船団』(1984年)を執筆した。それに対し、大江健三郎は、本人の故郷を着想源とした四国の谷間の村を舞台にした一連の小説を執筆するなかでラテンアメリカ文学と出会う。日常化したものを新奇なもののごとく描き表現のルーティン化を避ける異化、対象の格下げによる笑いなど民衆的・祝祭的なイメージ・システムによるグロテスク・リアリズムといった手法への関心を高めた大江は、魔術的リアリズムのガルシア=マルケスにも興味を持つ。そうして彼は、四国の山奥で二重戸籍の仕組みを作り政府に抵抗した「村=国家=小宇宙」の神話と歴史を語る『同時代ゲーム』(1979年)を執筆した。

筒井がSFから純文学へ、大江が純文学からSFへ接近し2人が交流するようになった時期の共通項が、ガルシア=マルケスだった。『百年の孤独』が、エンタテインメント性と実験性をあわせもっていたために2人を媒介することになったのだ。当時は、東北の村が吉里吉里国を名乗り独立を宣言して大騒動になる『吉里吉里人』(1981年)を発表し評判になった井上ひさしも、2人と近い位置にいた。同作にも『百年の孤独』の影響はみられた。

この時期には、天井桟敷を主宰するなど演劇活動で気を吐いた寺山修司が、日本を舞台に『百年の孤独』を映画化する動きも起きる。結局、ガルシア=マルケスの映画化拒否で原作クレジットは外されたもの、『さらば箱舟』のタイトルで1984年に公開された映画は、村の一族の100年を超現実的な時間感覚で描く大枠を原作から受け継いでいた。

また、やはり自身が生まれ育った紀州熊野の路地を舞台にした作品を多く執筆した中上健次は、1985年に行った村上春樹との対談で「だからマルケスと僕なんか、フォークナーの落とし子みたいなもんです」(中上健次『オン・ザ・ボーダー』)と語っている。それに対し村上は、ラテンアメリカ文学は『蜘蛛女のキス』のマヌエル・プイグ以外は「僕は意外に好きじゃないですね」と話していた。中上は、老婆の回想によって路地の若者たちを描く『千年の愉楽』(1982年)に「天人五衰」という三島由紀夫の小説と同じ題の章を設けた。中上の紀州熊野サーガのなかでも、魔術的リアリズムがうかがわれる同作には、フォークナー的な着想の下でガルシア=マルケスと三島を出会わせたような趣がある。「意外に好きじゃない」といっていた村上も、『羊をめぐる冒険』(1982年)で北海道の十二滝町という架空の土地の歴史を語る章は、一連のサーガのパロディのようであったし、影響には広がりがあった(村上は『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で謎めいた街を登場させたが、それは一個人の心象であり、大江や中上などのサーガとは性質が違った)。

そのような日本作家の応答がありつつ、『百年の孤独』はこの国でも名作とみなされるようになった。以後もしばしば同作に触発された小説は書かれている。千里眼の祖母など、製鉄業で財を成した旧家の三代の女性たちを追った桜庭一樹『赤朽葉家の伝説』(2010年)は、魔術的リアリズムの幻想性とミステリ的な仕掛けを融合した力作だった。

古川日出男と阿部和重も、フォークナー、大江健三郎、ガルシア=マルケスの系譜にあるサーガ的想像力の作家だろう。いずれも東北出身なのは共通するが、作風はかなり異なる。古川は先達の神話性や幻想性を受け継いでおり、特に『おおきな森』(2020年)では、中国東北部に建国された満洲と日本の東北に宮沢賢治が夢見たイーハトーブがつながり、ラテンアメリカ作家を思わせる人物が登場したうえ、『百年の孤独』のエピソードにまで言及する内容だった。奇想が複雑にからみあって繁茂する大作だ。それに比べ阿部の『シンセミア』(2003年)をはじめとする神町サーガは、幻想以上にインターネットの陰謀論や情報の錯綜が現実の確かさを揺るがす今の様子をよく描いている。

そして、『百年の孤独』を意識して書かれた近年の傑作といえば、小川哲『地図と拳』(2022年)である。日露戦争前夜から第二次世界大戦まで、満洲のある地域をめぐり密偵、都市計画、戦闘など波乱万丈の展開をみせるこの作品は、過去を語った歴史小説であると同時に、非日常的な発想に支えられたSF的な小説でもある。

この原稿で触れた一連の国内作品を読むと、「日常的な現実性と非日常的な幻想性の混和もしくは共存」である魔術的リアリズムと、様々な人々が生きる土地にこだわったサーガというあり方が、現在も小説において力を持ち続けているとわかる。それは、『百年の孤独』が未だに読む者を刺激する小説として生き続けていることを意味するのだ。

(文=円堂都司昭)