Nach TV-Debakel

Weist dieser US-Präsident Biden einen Ausweg?

Joe Biden: Die Zweifel an seiner Amtsfähigkeit wachsen. (Quelle: Derek French/imago-images-bilder)

Joe Biden ist alt, die Zweifel an seiner Person wachsen. Wird der Amtsinhaber von einer erneuten Kandidatur fürs US-Präsidentenamt absehen? Sein Vorgänger Lyndon B. Johnson erkannte 1968 die Realität – und verzichtete.

Zumindest ein Bewerber für die US-Präsidentschaftswahl 1968 stand für die Amerikaner frühzeitig ziemlich fest – und zwar Amtsinhaber Lyndon B. Johnson, der 36. Mann im Weißen Haus. Die Überraschung am 31. März des Jahres war dann umso größer: In einer Rede verkündete Johnson, dass er weder eine "Nominierung" seiner Demokraten anstrebe noch eine solche überhaupt "annehmen" würde.

Überrascht waren nahezu alle: die Demokratische Partei, die Republikanische Partei und auch die amerikanische Gesellschaft insgesamt. Ein Präsident, der die Chance auslässt, weitere vier Jahre die Geschicke der mächtigsten Nation des Planeten zu lenken? Außergewöhnlich.

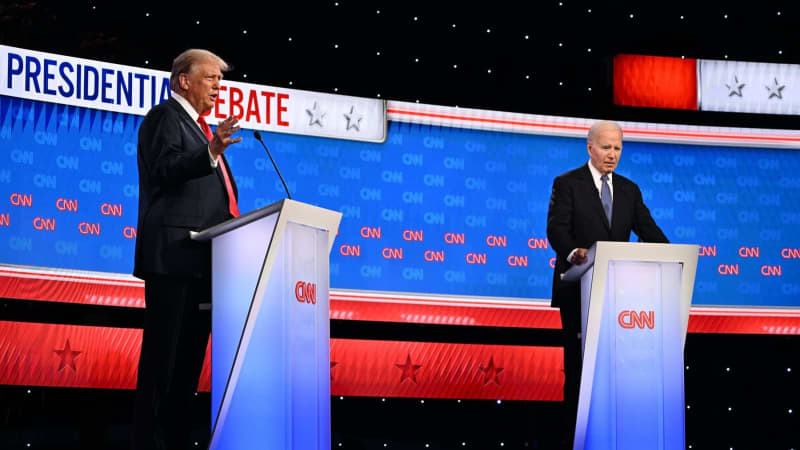

Donald Trump und Joe Biden beim TV-Duell: Bidens Auftritt löste Irritationen aus. (Quelle: Will Lanzoni/imago-images-bilder)

Joe Biden, 46. Präsident der Vereinigten Staaten, will die nächsten vier Jahre im Weißen Haus verbringen. Dazu stellte er sich kürzlich seinem Herausforderer Donald Trump im TV-Duell – und lieferte allen Zweiflern an seiner Befähigung für das Amt reichlich Munition. 81 Jahre alt ist Joe Biden mittlerweile, er wäre bei einer Wiederwahl als US-Präsident wahrlich ein Methusalem.

Die Wahrscheinlichkeit für Bidens Wiederwahl ist allerdings gesunken, beim TV-Duell wirkte er verloren, unkonzentriert, abwesend. Kein Wunder, dass innerhalb der Demokratischen Partei darüber nachgedacht wird, Biden zu ersetzen. Nur wie? Biden ist als Kandidat gesetzt, Partei und vor allem die Delegierten auf dem Nominierungsparteitag im August sind Biden verpflichtet. Biden müsste selbst seinen Verzicht erklären – und Jüngeren so die Gelegenheit geben, Donald Trump vom Weißen Haus fernzuhalten. Wird Biden also seinem Vorgänger Lyndon B. Johnson nacheifern? Das ist die entscheidende Frage.

Den Krieg erklärt

Wer aber war dieser Lyndon B. Johnson? Im November 1963 wurde der vorherige Vizepräsident Johnson Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, sein Vorgänger John F. Kennedy war in Dallas von einem Attentäter ermordet worden. Johnson war gebürtiger Texaner und Politiker durch und durch. Als "hervorragenden Taktiker", der in Washington perfekt die "komplizierten Machtverhältnisse" zu nutzen wusste, beschreibt ihn der Historiker Marc Frey.

Als Vizepräsident unter Kennedy war der frühere Lehrer Johnson seit 1961 allerdings mehr oder weniger zur Untätigkeit verdammt, der Präsident hielt ihn an der kurzen Leine. Dabei hatte Johnson bis dato viele Verdienste erworben, so bei der Entstehung der Nasa wie der Entmachtung des fanatischen und skrupellosen Kommunistenhassers im US-Senat, Joseph P. McCarthy.

Als Johnson am 22. November 1963 den Eid als US-Präsident ablegte, stand er angesichts der Ermordung Kennedys noch unter Schock. Bald ging er dann daran, sein großes Ziel zu verwirklichen: Er erklärte der "Armut" den "bedingungslosen Krieg", so Historiker Marc Frey. Lyndon B. Johnson, kurz "LBJ" genannt, verfolgte in letzter Konsequenz ein großes Ziel: die Erschaffung einer "Great Society", der "Großartigen Gesellschaft", ohne Armut und mit gleichen Rechten für alle Amerikaner. Angelehnt an Johnsons Idol, Franklin D. Roosevelt, der einst als US-Präsident sein Land aus der Weltwirtschaftskrise herausgeführt hatte.

Johnson entfachte hektische Betriebsamkeit in Washington. 1964 trat der Civil Rights Act in Kraft, ein Jahr später der Voting Rights Act. Beide ermöglichten, die himmelschreiende Diskriminierung der Afroamerikaner einzudämmen. Johnson verbesserte die Stellung von Minderheiten, Frauen, Senioren, kümmerte sich um Umwelt- und Verbraucherschutz, Bildung genoss hohe Priorität.

Eingeständnis des Scheiterns

Die Amerikaner dankten es ihm, 1964 triumphierten die Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen: Johnson deklassierte seinen republikanischen Konkurrenten Barry Goldwater mit rund 61 Prozent der Stimmen. In der Innenpolitik reüssierte Johnson, in der Außenpolitik lenkte er sein Land mit der US-Beteiligung am Krieg in Vietnam allerdings in eine Katastrophe.

Mehr als eine halbe Million US-Soldaten befanden sich 1968 in dem weit entfernten Land, aus dem keine positiven Nachrichten die Heimat erreichten. Im Gegenteil: Mehr als 20.000 GIs waren bis 1969 tot, ohne einen Sieg errungen zu haben; im Massaker von Mỹ Lai ein Jahr zuvor hatten US-Soldaten Hunderte südvietnamesische Zivilisten abgeschlachtet. Die Stimmung in den USA? Längst gekippt, Millionen Amerikaner protestierten gegen den Krieg.

Lyndon B. Johnson: Den Vietnamkrieg konnten die USA nicht gewinnen. (Quelle: Pictures from History)

"Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?", fragten die Kriegsgegner bei ihren Protesten. Warum aber ruinierte Johnson mit dem immer stärkeren Einsatz der USA in Vietnam sein Ansehen und sein gesellschaftliches Projekt der "Great Society"? "Starres Freund-Feind-Denken" und die "Befürchtung", von "einer weltweiten kommunistischen Verschwörung" bedroht zu sein, nennt Marc Frey als Gründe.

Fehler reihte sich an Fehler, der in der Innenpolitik so versierte Johnson scheiterte außenpolitisch auf ganzer Linie. Immerhin erkannte Johnson das Desaster, das er zu verantworten hatte. Einst hatte er der Armut in Amerika den Krieg erklärt, dann zog er in den echten – und geldverschlingenden – Konflikt in Vietnam. Angesichts der dortigen Misserfolge und Niederlagen waren die USA von rechts bis links Johnsons 1968 überdrüssig. Johnson ein "großer" Präsident wie einst Franklin D. Roosevelt? Diese Frage verneinten die Amerikaner.

Die Zukunft ist offen

Selbst sein Vorhaben gesellschaftlicher Versöhnung erlitt schwerste Rückschläge: Als Johnson am 31. März 1968 öffentlich in einer Rede an die Nation von einer erneuten Kandidatur absah, herrschte neben Überraschung auch Erleichterung bei den Demokraten. Zumal bald mit Robert Kennedy, dem Bruder des ermordeten John F. Kennedy, ein Politstar seine Kandidatur erklärte.

In der Gegenwart werden sich Joe Biden, die Demokratische Partei und auch Donald Trump mit seinen Republikanern allerdings nicht nur an den respektablen Verzicht Johnsons 1968 erinnern. Sondern auch an die Folgen: Johnsons Vizepräsident Hubert H. Humphrey kam – nach der Ermordung Robert Kennedys im Juni 1968 durch einen Attentäter – als demokratischer Kandidat zum Zug, er scheiterte kläglich gegen Richard Nixon. So werden Joe Biden und Co. heute schwer an dem Gedanken tragen, die Kandidatur auf- und freizugeben. Denn es kann gut gehen, muss es aber nicht.

Scheitern bestimmte die letzten Monate von Johnsons Amtszeit. Weder gelang es ihm, einen Ausweg aus dem Vietnamkrieg zu finden, noch herrschte in Amerika selbst gesellschaftlicher Friede: Als der Bürgerrechtler Martin Luther King im April 1968 durch die Schüsse eines Attentäters starb, erlebten die USA eine Welle von Rassenunruhen in mehr als 100 Städten. Versöhnt sind die Vereinigten Staaten bis heute nicht, wie die gegenwärtige Spaltung des Landes erneut demonstriert.

Verwendete Quellen:

- Eigene Recherche

- Christof Mauch: "Die Präsidenten der USA. Historische Porträts von George Washington bis Joe Biden", 2. fortgeführte und aktualisierte Auflage, München 2021

- Jill Lepore: "Diese Wahrheiten. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika", 3. Auflage, München 2020