村上春樹作品の中で、あれは何だろうと気になっている、そんな作品について、今回、また次の回と書いてみたいと思います。

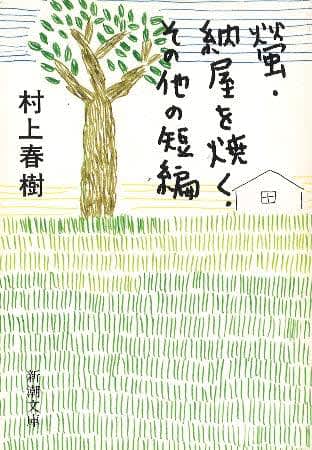

今回、考えてみたいのは「納屋を焼く」という作品です。これは『螢・納屋を焼く・その他の短編』(1984年、新潮社)に収められた比較的初期の短編と言えますが、この<納屋を焼く>ということは何のことだろう…と考え続けています。

「納屋を焼く」の愛読者は多く、「名短編」という人も多いと思います。ともかく非常に強い印象を残す作品であると思います。ですから、この作品を愛する人に会うたびに、<納屋を焼く>行為は、何のことだと思いますか? という質問をしますが、答えはそれぞれに、みな異なります。私も何回か読みましたが、作品との距離がなかなか狭まらないのです。その「納屋を焼く」について、もう一度、考えてみたいと思います。12月のことが出てくる作品でもありますし。

☆

『螢・納屋を焼く・その他の短編』の「あとがき」よると、この短編集に納められた作品では「納屋を焼く」が一番古く書かれた短編で、1982年11月のことのようです。でも「螢」とともに「納屋を焼く」が短編集の題名に記されているわけですから、村上春樹にとっては、重要な作品だということです。

語り手の「僕」は小説家です。「僕」は、3年前に、知り合いの結婚式のパーティーで顔を合わせた女性と親しくなります。彼女は20歳。「僕」は31歳。「僕」は結婚していましたが、月に1回か2回くらい、食事をしてから、バーに行ったり、ジャズクラブに行ったり、夜の散歩をしたりしています。彼女と2人でいると、「僕」はとてものんびりとした気持になることができたのです。

そして2年前に、彼女の父親が心臓病で亡くなり、少しまとまった額の現金が、彼女に入ると、その金で、彼女は北アフリカのアルジェリアに行きます。3カ月後に彼女は日本に帰ってきましたが、新しい恋人を連れていました。2人はアルジェのレストランで知り合い、恋人になったようです。

彼は20代後半で、背が高く、いつもきちんとした身なりをして、丁寧な言葉づかいをしていました。幾分表情には乏しいですが、まあハンサムな部類だし、感じも悪くありませんでした。

以来、「僕」と彼女がデートをすると、待ちあわせの場所まで、彼が車で送ってきたりします。その車は銀色のドイツ製のスポーツ・カーです。「僕」が「きっとすごくお金持なんだね」と、彼女に訊ねると「そうね」と彼女は応えています。「僕」が聞いたところによると、彼は貿易の仕事をしているのだそうです。

☆

「納屋を焼く」は、この彼女のボーイフレンドが語る話です。

10月の日曜日の午後に、彼女から「僕」の家に電話がかかってきて「今、おたくのわりと近くにいるんだけれど、これから二人で遊びにうかがっていいかしら?」と言い、「僕」のガールフレンドと、そのボーイフレンドがやってきます。「僕」の妻は朝から親戚の家に出かけていました。

最初は、レコードなど聴いていたり、食事をとったりしているのですが、ボーイフレンドの彼が「グラスがあるんだけど、よかったら吸いませんか?」と言って、みんなでマリファナを吸います。「僕」のガールフレンドの彼女は、マリファナを1本吸っただけで、眠くなってしまい。2階の部屋で寝てしまいます。

すると、彼女のボーイフレンドが「時々納屋を焼くんです」と言うのです。

「僕」が「納屋の話を聞きたいね」と応じると、彼は「簡単な話なんです。ガソリンをまいて、火のついたマッチを放るんです。ぼっといって、それでおしまいです」と言います。

「どうして納屋なんて焼くわけ?」と聞くと、彼は「変ですか?」と言うのですが、さらに「二カ月にひとつくらいは納屋を焼きます」と言っています。

彼は、自分の納屋は焼かず、他人の納屋を焼くので、「だから要するに、犯罪行為です。あなたと僕が今こうして大麻煙草を吸っているのと同じように、はっきりとした犯罪行為です」と述べていますし、彼女のほうはそのことを何も知らないようです。「そんなの、誰にもしゃべったこともないんです」とも彼は加えています。

「どうして僕にしゃべるの?」と聞くと、「小説家というものは物事に判断を下す以前にその物事をあるがままに楽しめる人じゃないかと思っていた」から話したと、彼は言っています。

☆

このようにして<納屋を焼く>という行為が語られていくのですが、この<納屋を焼く>ことがいったい何を示しているのか、具体的は、最後まで何も記されていません。

この前に納屋を焼いたのはいつかを尋ねると「夏、八月の終りですね」と彼は答えています。「次に焼く納屋はもう決まっているのかな?」と質問すると、「とても良い納屋です。久し振りに焼きがいのある納屋です。実は今日も、その下調べに来たんです」と答えます。

さらに「ということは、それはこの近くにあるんだね」と聞くと「すぐ近くです」と言って、彼らは、「僕」の家から帰っていくのです。

その後、12月のなかばに、「僕」が東京・乃木坂あたりを歩いていると、偶然、あの銀色のスポーツ・カーを見つけて、彼に再会します。その彼に「納屋のこと」を聞くと、「納屋ですか? もちろん焼きましたよ。きれいに焼きました。約束したとおりにね」と「僕」に答えています。「この前、おたくにうかがってから、十日ばかりあと」だそうです。

そして「ところであれから彼女にお会いになりました?」と彼が聞くので「いや、会ってないな。あなたは?」と言うと、「僕も会ってないんです。連絡がとれないんです。アパートの部屋にもいないし、電話も通じないし、パントマイムのクラスにもずっと出てないです」と答えています。

彼女は一文なしで行方不明になっているようで、「一文なしで、一カ月半もですか? それも十二月ですよ」と彼が言います。「僕はよく知っているんだけれど、彼女はまったくの一文なしです。友だちもいません。住所録はぎっしりいっぱいだけど、あの子には友だちなんていないんです。いや、でもあなたのことは信頼してましたよ。お世辞じゃなくてね」と言い残して、彼は去っていきます。

☆

「僕」はそれから、何度も彼女に電話をかけてみたのだけれど、電話は止められています。彼女のアパートまで行ってみますが、部屋は閉まったまま。つまり「彼女は消えてしまったのだ」と記されています。それは1年近く前の話とのことです。

「僕」は、自分の家のまわりにある5つの納屋の前を走りながら、見まわっていますが、うちのまわりの納屋はいまだにひとつも焼け落ちていません。

「また十二月が来て、冬の鳥が頭上をよぎっていく。そして僕は歳をとりつづけていく。夜の暗闇の中で、僕は時折、焼け落ちていく納屋のことを考える」

という文章で、この短編は終わっています。

「十二月」が強調されているように、これは、読後に何か非常に冷たいものに触れたような印象を残す作品ですが、「納屋を焼く」とは、何のことを指しているのかが、明確に読者に示されるわけではありません。でも確かに非常に魅力ある、忘れ難い短編ですね。

☆

私もこの短編の<納屋を焼く>行為が何を示しているのか、はっきりと言うことができません。でも繰り返し読んでいるので、この作品に若干の接近をしてみたいと思います。

まず、この「村上春樹を読む」では、村上春樹の作品は人間の成長を描いているということを繰り返し、述べてきました。でもこの冷たい感覚に満ちた「納屋を焼く」をどのように読むと<成長小説>の面が現れるのか。それを言葉でつかみだすのがかなり難しい作品です。それほど、冷たいものが作品の芯の部分にあります。

まず「納屋を焼く」の冷たさのポイントを考えてみたいと思います。

彼は納屋を「もちろん焼きましたよ。きれいに焼きました。約束したとおりにね」「この前、おたくにうかがってから、十日ばかりあとです」と語っていますし、その納屋は「とても良い納屋です。久し振りに焼きがいのある納屋です。実は今日も、その下調べに来たんです」と語っていて、その納屋が焼かれたのと、ほぼ同時に彼女が失踪しているわけですから、この<納屋を焼く>ことは、彼女が失踪したことと関係しているのでしょう。

「僕」の家には、次の「納屋を焼く」ための下調べに来たと語っていますし、次に焼くことになる納屋は、「僕」の家の「すぐ近くです」と言っているわけですから、彼らが「僕」の家に来た「十日ばかりあと」に彼が焼いた納屋とは、失踪してしまった「彼女」のことと関係していると思われます。

その彼が「二カ月にひとつくらいは納屋を焼きます」と語っている、これは、2カ月に1回ぐらい女の子と平気で別れるし、それで女の子の「心」を深く傷つけても何も気にせずに別れていけるという「彼」のことを書いているのではないか…と、私は考えています。

☆

村上春樹作品の中には、何人か、悪の系統の人物が登場します。

『ねじまき鳥クロニクル』(1994年―1995年)の「綿谷ノボル」が代表的な人物かもしれませんが、『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)で、女性たちを殺してしまう「五反田君」もその1人かもしれません。でも私は、この「納屋を焼く」の「彼」と一番近いような悪の形を感じるのは、『ノルウェイの森』(1987年)に出てくる「永沢さん」という「僕」の先輩です。

『ノルウェイの森』の「僕」が、ある日、寮の食堂で『グレート・ギャツビイ』を読んでいると、「僕」より2つ上の東大法学部の学生が「何を読んでいるのか」と訊きます。「僕」は『グレート・ギャツビイ』を読むのは3度目ですが、話しかけてきた彼は「『グレート・ギャツビイ』を三回読む男なら俺と友だちになれそうだな」と言います。それが「永沢さん」です。

「納屋を焼く」のほうで、彼の仕事についての話となって、彼女が彼の仕事のことを知らないことについて「よくわかんないのよ。だってべつに働いているようにも見えないんだもの。よく人に会ったり電話をかけたりはしてるみたいだけど、特に必死になっているって風でもないし」と彼女が言うと、「僕」が「まるでギャツビイだね」と応えています。

こんなやりとりが出てくることから、「納屋を焼く」の中に「永沢さん」的なるものを、私が感じてしまうのかもしれません。

『ノルウェイの森』の「僕」と永沢さんは、スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビイ』が好きゆえに友達になり、夜には、一緒に女の子を漁りに行くほどの仲になります。永沢さんにはハツミさんという素敵な恋人がいるのですが、永沢さんは外交官試験に受かると、ハツミさんを置いて、外国に行ってしまいます。

☆

物語が、そうなる前に、ハツミさんと永沢さんと「僕」の3人で食事をする場面が『ノルウェイの森』にあります。

そこで、永沢さんはハツミさんに、こんなことを言っています。

「俺とワタナベの似ているところはね、自分のことを他人に理解してほしいと思っていないところなんだ」

「僕」(ワタナベ)は「それほど強い人間じゃありませんよ」と言っていますが、さらに永沢さんはハツミさんに「俺のシステムは他の人間の生き方のシステムとはずいぶん違うんだよ」と言います。それに対してハツミさんは「でも私に恋してはいないのね?」と言い、「だから君は僕のシステムを―」「システムなんてどうでもいいわよ!」と口論になってしまいます。

それゆえに、「僕」はハツミさんを家まで送っていくことになるのですが、永沢さんは「ワタナベだって殆ど同じだよ、俺と。親切でやさしい男だけれど、心の底から誰かを愛することはできない」と言っています。

そして「僕」が、ハツミさんを自宅まで送っていくと、ハツミさんは「でもね、ワタナベ君。私はそんなに頭の良い女じゃないのよ。私はどっちかっていうと馬鹿で古風な女なの。システムとか責任とか、そんなのどうだっていいの」と話すのです。

「ハツミさんという女性の中には何かしら人の心を強く揺さぶるものがあった」。「彼女の発する力はささやかなものなのだが、それが相手の心の共震を呼ぶのだ」と『ノルウェイの森』には記されています。

紹介したように、外交官試験に受かった永沢さんはハツミさんと結婚しないまま、外国に行ってしまいます。2年後にハツミさんは別な男性と結婚するのですが、その2年後に剃刀で手首を切って死んでしまうのです。

その永沢さんがハツミさんと別れて赴任する先がドイツですし、「納屋を焼く」の彼が乗っている自動車が「銀色のドイツ製のスポーツ・カー」で、この自動車が「彼」の象徴のようにも書かれているので、いっそう、私には、その「銀色のドイツ製のスポーツ・カー」に乗った彼と『ノルウェイの森』の永沢さんとを関係づけて考えてしまうのです。

☆

永沢さんは、自分と「僕」(ワタナベ)は「親切でやさしい男だけれど、心の底から誰かを愛することはできない」人間だと言っています。「俺とワタナベの似ているところはね、自分のことを他人に理解してほしいと思っていないところなんだ」とも。

これに対して、「僕」(ワタナベ)は「それほど強い人間じゃありませんよ」と言っていることは紹介しましたが、ここに記した言葉を通して、永沢さんと「僕」には『グレート・ギャツビイ』以外にも<共通したものがある>と村上春樹は書いているわけです。

仮に、このような永沢さん的な人間を通して、「納屋を焼く」の彼を考えてみますと、彼は女の子と次々と付き合い、女の子たちと2カ月に1度ぐらいで、別れていく。しかも、そうやって女の子と別れたことに、何の苦痛も感じていない男なのではないかと思えてくるのです。「彼」から伝わってくる<冷たさ>というのはそういうものではないかと思えてくるのです。

それは「親切でやさしい男だけれど、心の底から誰かを愛することはできない」人間、「自分のことを他人に理解してほしいと思っていない」人間の<冷たさ>です。

女の子たちは、傷つけられ、その苦しみで失踪してしまいますし、ついにはハツミさんのように、自死という形で、殺されてしまう人もいるかもしれません。そのように「納屋を焼く」は読めるのですが…、でもそれだけでは、大切な何かが不足しているように感じるのです。

☆

彼は「背が高く、いつもきちんとした身なりをして、丁寧な言葉づかいをしていました。幾分表情には乏しいですが、まあハンサムな部類だし、感じも悪くありません」。永沢さんも「親切でやさしい男だけれど、心の底から誰かを愛することはできない」のです。

彼らは特別な人間というわけではなく、人間には、自分の別な面が同時に潜在していて、その姿に自分ではなかなか気づけないということがあるのではないでしょうか。

もし、読んでいる者にとって、彼の<冷たさ>が自分とまったく関係がないものでしたら、それに冷やっとしたものを感じるでしょうか。自分の中にも、どこか似たような感覚が潜在しているから、読者も彼に冷やっとした<冷たさ>を感じるのでしょう。

「納屋を焼く」の彼が、次に焼く納屋、とても良い納屋で、久し振りに焼きがいのある納屋は、「僕」の「すぐ近く」にあります。彼は「実は今日も、その下調べに来たんです」と話していますが、彼が「すぐ近く」にある納屋と言っているのは、「僕」の心の中という意味ではないでしょうか。

☆

つまり、「僕」も「彼女」が失踪し、彼女が「消えてしまった」ことに無関係ではないのです。「僕」は彼女が失踪しないように、消えてしまわないように、力を尽くさなくてはならなかったのです。彼女のことを心の底から愛さなくてはならなかったのです。

「納屋」とは、自分の家のまわりに建っているような納屋ではなく、自分の心の底の、人を愛する納屋のことではないでしょうか。

「また十二月が来て、冬の鳥が頭上をよぎっていく。そして僕は歳をとりつづけていく。夜の暗闇の中で、僕は時折、焼け落ちていく納屋のことを考える」という「納屋を焼く」の最後の文章は、そのことを言っているのではないかと思います。

『ノルウェイの森』の永沢さんと「僕」は2人とも『グレート・ギャツビイ』を読んでいますし、永沢さんと「僕」は「自分のことを他人に理解してほしいと思っていないところ」は似ています。つまり「永沢さん」と「僕」は、分身的関係です。「永沢さん」は「僕」の別な面です。

『ダンス・ダンス・ダンス』の俳優「五反田君」と「僕」は中学の同級生ですが、「僕」は殺人者である「五反田君」のことを「五反田君は僕自身なのだ」と思っています。これも分身の関係にあるということでしょう。

『ねじまき鳥クロニクル』には「綿谷ノボル」という「僕」の妻の兄が出てきます。彼は日本を戦争に導いた精神の象徴のように描かれていますが、その「綿谷ノボル」と「僕」が対決して、彼をバットで叩きつぶすという場面があります。

でも「綿谷ノボル」(ワタヤ・ノボル)は、『ノルウェイの森』の「僕」の名前「ワタナベ・トオル」とよく似た名で、村上春樹作品の読者にとっては『ねじまき鳥クロニクル』の「僕」と「綿谷ノボル」も、分身的関係にあるのではないかと思います。

つまり主人公「僕」が綿谷ノボルと対決して、彼をバットで叩きつぶすということは、自分の心の中の綿谷ノボル的なるものをバットで叩きつぶすということなのだと思います。

このように考えていくと、「納屋を焼く」の「彼」と「僕」も、やはり分身関係にあるのではないかと思うのです。

☆

ハツミさんの死を「僕」は永沢さんのドイツからの手紙で知ります。そして「ハツミの死によって何かが消えてしまったし、それはたまらなく哀しく辛いことだ。この僕にとってさえも」という永沢さんの手紙を「僕」は破り捨て、以後、彼には手紙を書かかないようになるのです。

これは、自分の中にもある永沢さん的な面、永沢さんのような生き方を絶対にやめることの表明なのだと思います。

この時、「僕」は成長しています。

『ノルウェイの森』はよく知られるように、37歳の「僕」が乗ったボーイング747がドイツ・ハンブルク空港に着陸すると飛行機の天井のスピーカーからビートルズの「ノルウェイの森」がきこえてきて、それをきっかけに18年前のことを思い出す場面から始まっています。でももう一つ、ハツミさんの死を伝えるところで、物語の時間より10年以上も時が進んで、物語の時間を過去として振り返るという、たいへん例外的な場面があります。

「僕」が12、13年後に、インタビューの仕事でニュー・メキシコ州サンタ・フェにきている時に、突然、ハツミさんの発する力の正体に気づくのです。それは「僕」の「充たされることのなかった少年期の憧憬のようなもの」、どこかに置き忘れてきてしまった「無垢な憧れ」のようなもの。「ハツミさんが揺り動かしたのは僕の中に長いあいだ眠っていた<僕自身の一部>であったのだ」と村上春樹は書いています。この<僕自身の一部>という言葉に村上春樹の特徴的な考え方が記されています。

それに気づき、「僕」は泣きだしてしまいそうな哀しみを覚えます。彼女は本当に本当に特別な女性で、「誰かがなんとしてでも彼女を救うべきだったのだ」と思うのです。「納屋を焼く」の「僕」も「なんとしてでも彼女を救うべきだった」のです。(共同通信社編集委員・小山鉄郎)

******************************************************************************

「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓