6月20日、小池百合子東京都知事は懸案の中央卸売市場(築地市場)の移転問題で、築地市場の機能を豊洲に移転させることを表明した。土壌汚染による環境問題に端を発し、2016年11月に移転延期を表明してから様々な議論を巻き起こした市場移転問題。小池知事の「築地は守る・豊洲は活かす」の基本方針で、市場機能の豊洲移転が大きく現実味を帯びてきた。

豊洲地区は昭和初期にかけ整備され、歴史は浅い。造船需要の高まりで東京石川島造船所(現:(株)IHI)の造船工場などが設置され、主に工業地帯として発展してきた。だが、銀座をはじめ都心部に近く、湾岸エリアのオフィス街、住宅地区としても注目を集め、最近は高層オフィスビルやタワーマンションが林立し、大きく変貌を遂げつつある。

東京商工リサーチでは、江東区豊洲(1丁目~6丁目)に本社を置く804社(以下、豊洲所在企業)の実態を調査した。産業別で最多はサービス業他(354社、構成比44.0%)だった。また、業歴5年未満の新興企業(338社、同42.0%)が4割を占め、起業数も年々増えており、発展を続ける新興地区の特徴が表れた。

- ※本調査はTSR企業データベース(309万社)から、東京都江東区豊洲(1丁目~6丁目)に本社を置く804社を抽出し、分析した。

サービス業他、不動産業、情報通信業で7割

豊洲所在の804社を産業別でみると、サービス業他が354社(構成比44.0%)と最多で4割を占めた。次いで、不動産業121社(同15.0%)、情報通信業108社(同13.4%)と続き、上位3産業で7割(同72.5%)を占めた。

業種別での最多は専門サービス業の135社(構成比16.7%)だった。専門サービス業の内訳は、経営コンサルタント業が88社で最多。次いで、デザイン業が10社だった。タワーマンションなど富裕層向け住居が増加し、専門職の職住一体型の企業が多いとみられる。

以下、情報サービス業84社(構成比10.4%)、不動産賃貸業・管理業73社(同9.0%)、不動産取引業48社(同5.9%)と続く。大規模な設備投資を必要としない第3次産業が中心で、都心に近い立地条件を活かした企業が多い。

一方、飲食料品卸売業(9社、このうち生鮮魚介卸売業2社)、飲食料品小売業(17社、このうち鮮魚小売業2社)など、食料品関連を取り扱う企業は圧倒的に少なく、飲食料品卸・小売業が5割を占める築地周辺とは様相が大きく異なる(※参考:2016年9月「築地市場と周辺地域の企業実態」調査)。豊洲への市場移転で、地区内の産業構造が今後どう変化を遂げるか注目される。

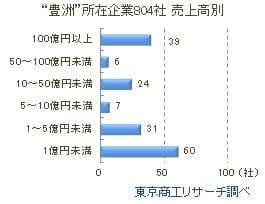

売上高別 1億円未満が最多

豊洲所在の804社のうち、売上高が判明した167社の売上高分布では、1億円未満が60社(構成比35.9%)と最も多かった。次いで、100億円以上の39社(同23.3%)、1億円以上5億円未満が31社(同18.5%)、10億円以上50億円未満24社(同14.3%)と続く。

売上高100億円以上の大手と1億円未満の小・零細企業に分かれる結果となった。100億円以上の大手クラスは都心などから豊洲駅周辺のオフィスタワーに移転しているケースが目立つ。

売上高1,000億円以上は12社(同7.1%)。トップは、SI(システムインテグレーション)最大手の(株)エヌ・ティ・ティ・データ(東証1部)で8,609億円(2017年3月期)。次いで、旧:東京石川島造船所の時代から「豊洲の顔」ともいえる(株)IHI(東証1部)の7,198億円(2017年3月期)。同社の造船所跡地は地区最大の再開発案件として大型商業施設などが建設され、豊洲の街が変貌する起爆剤となった。以下、半導体メーカーのルネサスエレクトロニクス(株)(東証1部)、水産物大手のマルハニチロ(株)(東証1部)など、各業界の大手が本社を構えている。

業歴別 10年未満が7割を占める

業歴別では、5年未満が338社(構成比42.0%)で最多だった。以下、10年以上50年未満が212社(同26.3%)、5年以上10年未満が203社(同25.2%)と続く。

埋め立てで生まれた歴史の浅い地区だけに、業歴が浅い新興企業の比率が高い結果となった。特に、業歴10年未満が約7割を占め、再開発によるオフィスやマンションの増加で、企業数は急速に増えている。

ただ、業歴100年以上の老舗企業も4社あった。最も古い業歴を誇るのは(株)IHIで、1853年(嘉永6年)に幕府の命を受けて石川島造船所として隅田川の河口(中央区佃)に創設された。このほかの長寿企業も創業地は別だが、その後に豊洲へ本社移転してきた企業も少なくない。

新設法人は増加推移 4年前の2倍増

豊洲で起業した新設法人は2016年(1-12月)は前年比35.8%増の106社だった。直近5年間で比較すると増勢基調で推移し、2012年(50社)の2倍増となった。東京都の増加率(2016年前年比0.8%増)を大幅に上回り、恵まれた立地条件などを背景に豊洲での起業は増えている。

2016年の新設法人を業種別でみると、トップは学術研究,専門・技術サービス業の25社。次いで不動産業の24社、情報サービス・制作業の11社と続く。一方、飲食料品卸売業は1社、飲食料品小売業はゼロで、市場移転を控えた関連事業者の法人設立の動きは見られない。

豊洲地区は、1923年の関東大震災による瓦礫処理の埋め立て地として誕生した。一方、現在の築地市場は関東大震災で、それまでの日本橋魚河岸などの市場が壊滅し、築地外国人居留地に臨時の東京市設魚市場として開設されたのが起源だ。震災で多大な被害を受けて移転を余儀なくされた市場と、震災復興の産物として誕生した豊洲。両者の大きな岐路となった関東大震災の発生から約100年が経過し、豊洲は新たに「市場の街」としての顔を持つことになる。

「築地は守る・豊洲は活かす」の基本方針の動向も注目される。市場が移転すると仲卸業者は営業拠点を豊洲に移す。だが、築地が残れば業者によっては築地にも店舗を構える必要性が生じる。「築地」はこれからも費用負担増とブランドを守る狭間で業者、利用者ともに関わっていくことになる。

小池都知事が掲げる築地の「食のテーマパーク構想」は、オリンピック後の本格始動が予想される。再開発による東京都の財政負担、顧客離れや築地ブランドの有名無実化、築地周辺の関連業者の動きなど、課題は山積している。これは市場の移転先となる豊洲地区にも大きな影響を与えかねず、引き続き難しい舵取りが求められていることに変わりはない。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、豊洲地区は各競技施設や選手村にも隣接し、観戦拠点としての機能も期待されている。湾岸エリアの中でも注目を集めるスポットの豊洲駅周辺は近年、再開発やインフラ整備で急速に様変わりした。地の利を活かしたオフィス・住宅の増加で、活気が生まれている豊洲に市場移転の相乗効果をどうつなぐか、国内外が注目している。