幼い頃に祖母を訪ね、ただわくわくしながら通った道のり―。2004年10月17日午後7時。20年間ひきこもりを続け、36歳になっていた藤田真一(ふじた・しんいち)は、思い詰めた表情で歩き続けた。東大阪市の自宅から約3キロ先に住む、叔母の酒井知子(さかい・ともこ)に会うためだ。

「知子姉ちゃん」。1時間ほど歩いてたどり着くと、真一は手に握りしめた消費者金融からの借用書数枚を見せ、切り出した。「250万円ぐらい借金がある。どうしたらええ?」

× × ×

真一の母栄子(えいこ)が病に倒れ、介護のために父克行(かつゆき)が仕事を辞めると、一家にはわずかな年金収入しかなく、蓄えもすぐに底を突いた。03年には自宅のガスや水道、電気が止められ、1日1食という日も。克行は隣近所に頼み込み、1万円ほど借りて回った。年金が入ればすぐに返済したため、「そこまで追い詰められているとは知らなかった」(近隣の住民)。

04年10月15日。ついに自宅に取り立て屋が押しかける。真一は借金があることをうすうす分かっていたが、克行の口から「サラ金4社で250万円」と聞き、驚いた。「何とかしなければ」。とっさに思い浮かべたのは母の妹の顔だった。

「知子姉ちゃんなら助けてくれるかも」。ずっと疎遠にしているし、道すがら人とすれ違う可能性もある。だが他にできることはない。恐怖心を必死に押し殺し、道を急いだ。

それなのに…。「うちは無理やから市役所へ相談に行ったら」。たった1本の糸が切れた。

「バスで帰りや」。そう声を掛けられたが、人に会うのが怖くて、夜道を歩いた。

「お父ちゃんもお母ちゃんもいずれまた入院することになる。この先どうすればいいのだろう」。真一には生活保護を申請するなどの考えは浮かばず、急に不安に襲われた。「もうおしまいだ」

× × ×

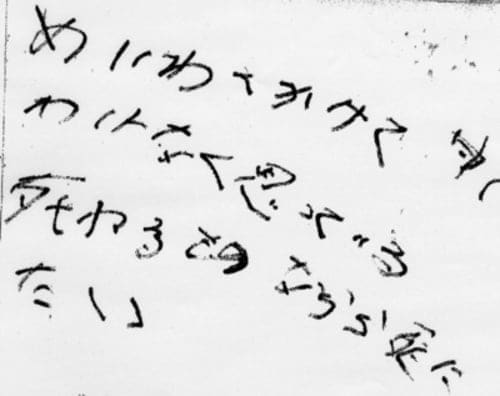

知子のもとを訪ねた翌日の昼。真一が栄子の口に食事を運んでいると、突然、筆談用のノートとフェルトペンを渡すよう頼まれた。栄子はうまく動かない手でペンを握りしめ、時間をかけて、こう記した。

〈めいわくかけて申しわけなく思っている 死ねるものなら死にたい〉

その瞬間、気持ちが固まった。(文中仮名)