岸効果? 奪三振、四球の面で大きな向上を見せた楽天の先発

昨季、楽天は日本一に輝いた2013年以来のAクラス入りを果たした。躍進を支えたのが先発投手陣の活躍だ。2016年以前も楽天の先発陣は良い投球内容を残していたが、昨季は前年からさらなる向上を見せ、リーグ最高の成果を残した。

楽天先発陣がどれほど成績を向上させたかデータを見てみる。セイバーメトリクスにおいて失点を抑止するための三大要素とされる奪三振、与四球、ゴロをそれぞれどれほどの割合で記録したかで比較した。

K%(対戦打者あたりの奪三振割合)は2016年まで18%から19%の間を推移していたが、昨季は22.0%にまで上昇。リーグ平均をやや上回る程度だった奪三振能力がリーグ最高の値を記録するほどになった。また、K%ほどではないがBB%(対戦打者あたりの与四球割合)も過去3年と比べ低い値に抑えることに成功している。四球での出塁を許さず、三振で野手の守備の助けを借りずにアウトをとる投球で、先発の投球回は12球団最多の877を記録した。

これらの成績向上の最大の要因は岸孝之の加入だろう。8勝と白星には恵まれなかったものの、則本昂大に次ぐエースクラスの投手として176回1/3を高いレベルで消化した。ただ楽天先発陣の成績向上はこの岸の加入だけでは説明ができない。岸の投球内容自体も大きく向上しているからだ。

シーズン通しての活躍のため前半戦に球数を管理

岸の最も大きな変化は奪三振の増加だ。昨季の189奪三振はキャリア最高の数字で、対戦打者あたりの割合で見ても2014年から20.0%→21.0%→19.2%→26.9%と上昇している。

またもう1つ注目したいのが投球回の増加だ。近年の岸は故障によりチームを離脱することが多く、2014年からの登板数は23→16→19と1年間ローテーションを守ることができていなかった。昨季は登板数を26試合に増やし、160回1/3→110回1/3→130回1/3と推移してきた投球回を176回1/3にまで伸ばした。奪三振と投球回の増加。投球の質と量の両面で向上を見せたのだ。

この成績向上の要因となっていそうなのが球数の問題だ。2014年からの3年間で見ると、岸はいずれの年も1試合の球数が140球を超える試合があったが、昨季は1度もなかった。球数のデータを見ると楽天が特に前半戦、岸の球数を管理しようとした形跡が見える。

2つ目の図は1試合にどれだけの球数を投げたかを、開幕からの登板ごとに記録していったものだ。横軸が右に進むごとに登板を重ねていると見てほしい。昨季前半戦の岸は6月11日の広島戦(9試合目の登板)で129球を投げた以外は毎試合115球前後と安定した球数となっている。ほかの年のグラフと比べると上下動が少なく、球数が多い試合が少なくなっているのがわかるだろう。特に昨季は開幕直前に体調を崩し少し遅れてシーズンをスタートさせたこともあって、首脳陣が慎重に起用しようとしたのかもしれない。

2015年には故障からの復帰3戦目で146球、2016年も復帰2戦目で140球を投げていたことからも西武と楽天の運用に対する意識の違いが見える。安定した球数で登板を続けたこともローテーションを守り続けられた1つの要因といえそうだ。

例年より登板間隔を安定させ成績を向上させた則本

成績を向上させたのは岸だけではない。エースの則本も昨季キャリアハイの成績を残した。24.8%→27.0%→26.3%と推移してきたK%は昨季29.6%を記録。奪三振能力をさらに向上させた。この最大の要因は球速アップだろう。2014年から145.2キロ→145.0キロ→146.1キロと推移していたストレートの平均球速は、昨季149.2キロにまで上昇。則本は2016年オフに肉体改造を行ったとの報道もあり、それが球速アップにつながったと思われる。

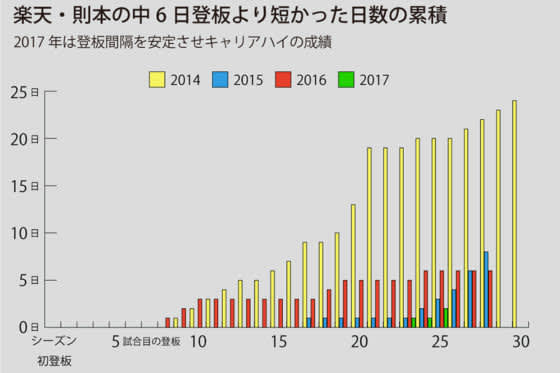

ただ要因はそれだけではなさそうだ。岸は球数に注目したが、則本の場合は登板間隔に注目したい。3つ目の図は中6日を先発投手の基本的な登板間隔と考え、それより短い間隔で投げた日数をグラフの縦軸に加算していったものだ。中4日であれば6-4で、2日分グラフに加算されることになる。グラフが縦に伸びるほどに中6日で投げる場合に比べて蓄積疲労が大きくなっているといっていいだろう。

則本の中6日未満累積日数を年度別に見てみると、まず2014年のグラフが図抜けて高くなっていることがわかる。この年、則本はシーズンを通して中6日で運用する場合に比べて、24日分短い間隔で投げた。8月に2試合救援で登板しているためグラフが中盤で大きく伸びていることもあるが、それを抜きにしても中5日での登板がほかの年よりも多かったようだ。

この2014年に比べると、ここ3年は間隔を短くして投げることは少なくなっている。しかしそれぞれの年度で運用の特徴は異なる。2016年は2014年と同じように10登板に近づいたあたりでグラフに動きがではじめる。これは交流戦開幕と重なっており、不規則な日程へ対応するため則本を中5日で登板させるようになったのだろう。ちなみに2015年と2017年は交流戦に入っても中6日、あるいは中7日の登板となっており、間隔を短くすることを避けている様子がみえる。

2015年と2017年でも多少の違いは見られる。ともにシーズン終盤にかけて登板間隔が短くなることが多くなっているが、2017年に比べると2015年はグラフが急激に高くなっている。この年、則本は最後の5登板を中5日3回、中4日2回で終えており、終盤に間隔を保つことができなかった。2017年も終盤2度ほど中5日での登板があったものの、過去4年で最もゆとりがある間隔で登板できたシーズンだったことは間違いない。楽天首脳陣は中5日で不安定な状態で投げさせるよりも、中6日以上で安定した状態で投げさせることを優先したのだ。

ただ登板間隔にゆとりをもたせると、当然登板数が少なくなる。登板数の減少は投球回の減少につながるはずだ。しかし過去3年200回前後だった則本の投球回は2017年も185回2/3と、過去3年に比べて3回以上先発の機会が少ないにもかかわらず、大幅に減少しているわけではない。

冒頭でも説明したようにチーム全体でも楽天の先発はリーグ最高の投球回を記録。先発が多くのイニングをこなすことは救援の負荷を軽減する効果も生み、投手陣全体が好循環の中シーズンを過ごすことに成功した。楽天投手陣の活躍は決して選手だけによるものでない。こうした運用を実行した首脳陣の貢献も大きかったといえそうだ。

(Full-Count編集部)