ボルボが目指す“安全”を改めて実感

2020年までに新しいボルボ車が関わる事故による死者・重傷者をゼロにする目標を掲げているボルボ。そのボルボが新型のV60日本デビューに際し一部報道陣向けに安全セミナーが開催されたので、V60に搭載される安全装備を含めて詳細に解説してみよう。

今回のために来日したのは、ボルボ・カーズ・セーフティ・センターディレクター/シニアセーフティテクニカルアドバイザーのヤン・イヴァーソン氏で、ボルボに入社して30年経つベテランだ。因みに現ボルボ・カー・ジャパン代表取締役社長の木村 隆之氏が入社後初めてボルボ本社へ赴いた際、安全関連のレクチャーをしたのもイヴァーソン氏だったそうだ。

クルマは人間が運転するもの、我々はその命を守る!

ボルボの創業者、アッサール・ガブリエルソンとグスタフ・ラーソンは、“クルマとはあくまでも人間が運転するものなのだ。その中で我々の基本原則はボルボの全てが安全であるということ。そして人の命を守るということが重要だ”ということを語っている。それを踏まえ2007年、ボルボが打ち立てた将来に対する大きな目標は、VISION 2020というものだった。

これは、冒頭に書いた2020年までに新しいボルボが関与する事故で死傷者をゼロにすることである。イヴァーソン氏は、「大変大胆な志しながらも、ボルボで働く全ての従業員がこれをひとつの信念として仕事に邁進しています。もちろん調査研究所やサプライヤー、協力会社、そして政府のほか、消費者団体を含む様々な団体が同じ目標を目指して協力しています」と話す。

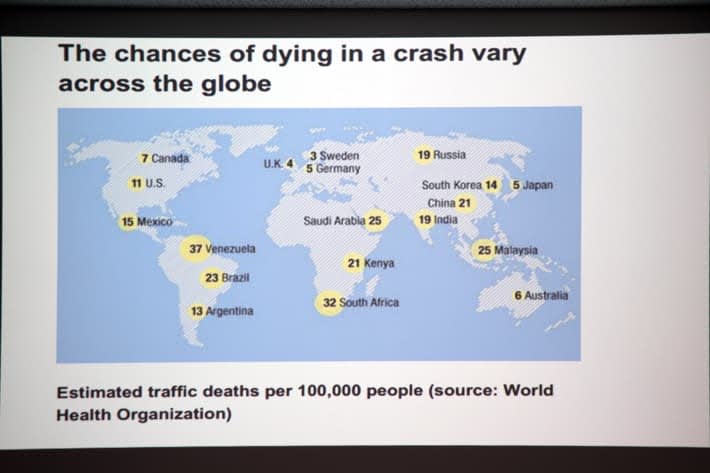

では現在、世界でどのくらいの事故における死者がいるか。イヴァーソン氏が見せてくれた統計データは、10万人あたりの死者数を国や地域をベースに世界地図に表したものだった。そこで見る死者数が多い地域は、中国(21人)や韓国(14人)などのアジアの一部やアフリカ、アメリカの特に南アメリカ(ベネズエラで37人など)では死者数が多い。

一方、日本はとても良好な数字(5人)で、スウェーデン(3人)やドイツ(5人)、イギリス(4人)なども死者数が少ない国であった。「もちろんスウェーデンや日本もこの低い数字で満足せず、ゼロに近づける努力を続けていかなければいけないのです。日本政府も自動車業界も大変果敢にクルマにおける安全面に、色々な施策を打っていると聞いています」と高い評価だった。

1970年代から確立された“サークル”を繰り返す

では、ボルボとしてはどのような取り組みを行っているのか見てみよう。

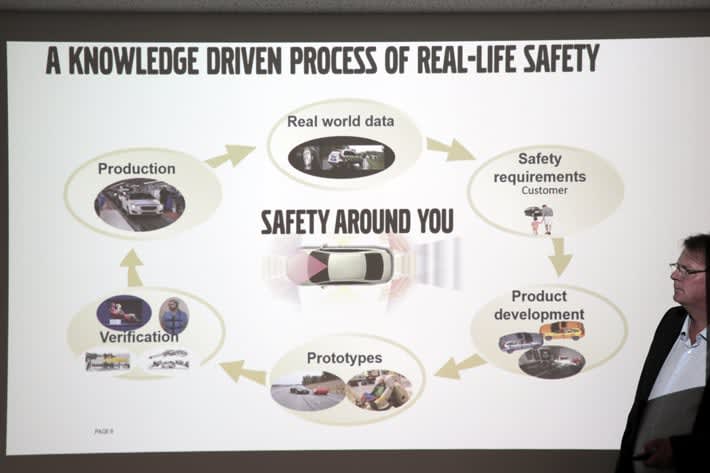

1.スウェーデン国内における実際の事故の件数や調査内容をデータベース化

2.解決しなければいけない最も重要な項目を絞り込んでリスト化

3.将来においての新しい安全面における要件、また安全面におけるターゲットを設定

4.上記をもとにプロトタイプを作成

5.プロトタイプの検証

6.より安全面を強化した製品作り

このサークルを繰り返すことで着実に進化させているのである。

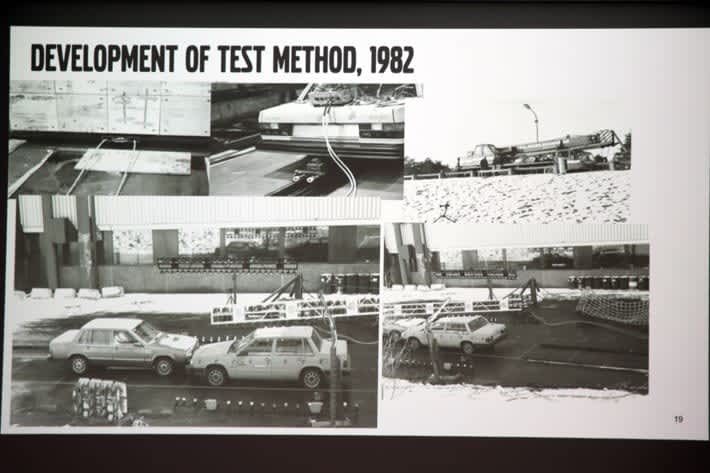

イヴァーソン氏によると、「この方法論を1970年代より使ってきています」と、このシステムが確立されていることを説明。この実際の調査では、大きく3つのパートに分かれており、ひとつは統計的な事故の情報の収集、次に事故における真相調査だ。

そして走行調査として、実際にクルマがドライバーによって運転されている時、どのような状況なのかということをセンサーで情報を収集。また事故調査チームとして、実際に事故現場に急行してどういう事象が起きたのかも調査している。

実際の事故では定量データと定性データを収集。データ数としては4万件にもおよぶクルマの事故データと、7万3000人に近い乗員等がどのような事故で、どう影響を受けたかという調査データも収集されている。そこには医療データも含まれており(当該者了解済みのもの)、経過観察も含めてデータ化されている。

では走行調査とはどういうものか。これは路上走行中においてのクルマの挙動などを検証するもので、データロガーをクルマに搭載するとともに、クルマの前後はもちろん、ドライバーの顔や上半身、足元が写るカメラを設置し撮影。ステアリングやブレーキ操作のシグナルをも収集している。

イヴァーソン氏は、「これにより走行中にドライバーがどのような運転をしているかがわかります。例えば交差点でドライバーがどのような意思決定をするか、危機的な状況でどのようにハンドルを切るかもわかります」と、人間が実際にどう運転しているのかを現実に即して把握しているのだ。

またイヴァーソン氏はこうも説明する。

「これらは衝突自体の事象を捉えるということよりは、ドライビングのパターンを追うことに重きを置いています。ドライバーにより運転の仕方は全く違います。慎重なドライバーもいればそうでない大胆なドライバーもいますよね。高い安全性を備えたシステムを組み込んで行くためには、重要な情報であり重要なナレッジにもなってくるのです。そこからどういう安全の仕組みが必要になってくるのかを考えていくのです」。

ターゲットを絞り、ステップを踏みながらひとつずつ

そういったデータをもとに解決しなければいけない問題を洗い出していった。

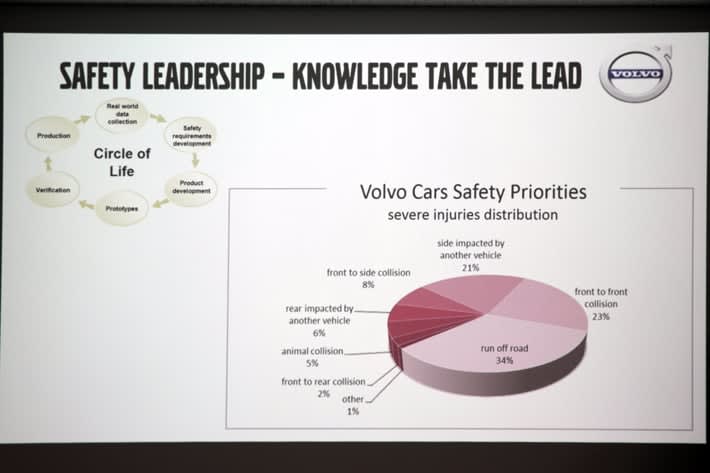

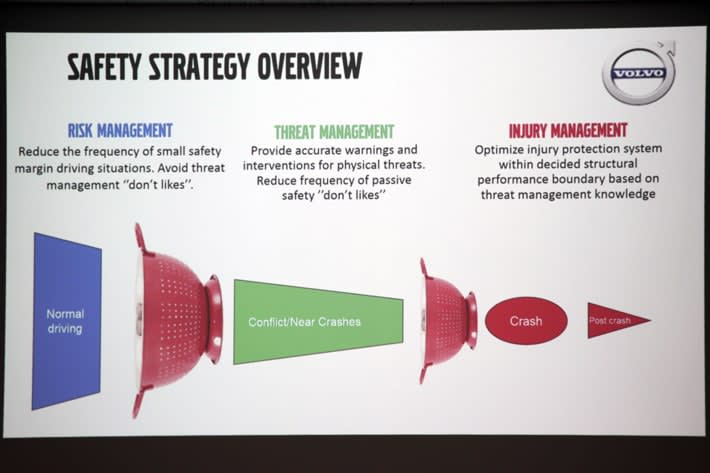

あくまでもスウェーデンでのデータで、必ずしも日本の統計と一致するかはわからないとしながらも、イヴァーソン氏は、「ランオフ、道路逸脱事故が多いことが分かりました。次に正面衝突、フロントとサイドのTボーンクラッシュや、追突、またスウェーデンにおいては大型動物との衝突もあります。日本でも統計の数字の違いはあれども正面衝突はケースとしては多いのではないでしょうか」と述べる。

こういった事故の形態を踏まえながら、乗員をどう守っていくか。

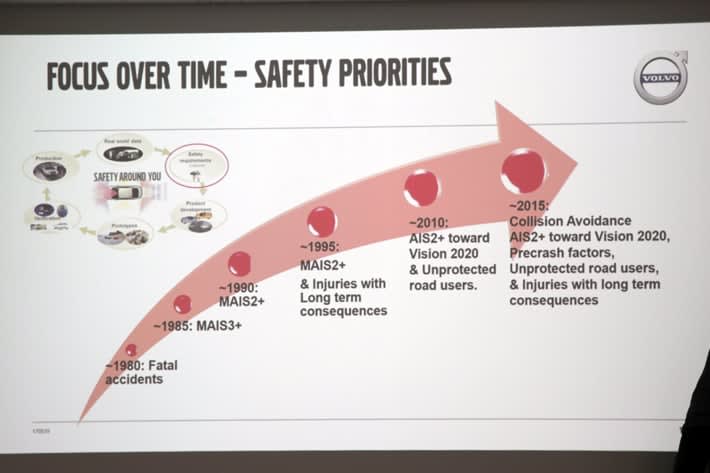

「1980年代では死亡事故をどう低減するか。その次の段階、1985年では重篤な負傷に対してどう解決するか。これは生命に危険を及ぼすような重篤な負傷です。その次の段階の1990年では負傷ではあるがそれほど重篤ではないものをどう解決するか。そして1995年には怪我をしたことによる長期治療を要する対策をどうしたらいいのかを見ていました。さらには歩行者をどう守るかということにも目を向けています」

つまり、どこにフォーカスして対策をしていたかをステップを踏みながら進め、歩行者検知機能や衝突回避機能等を取り入れながら死亡事故ゼロを目指しているのだ。

全てに他社のはるか先を行く安全思想

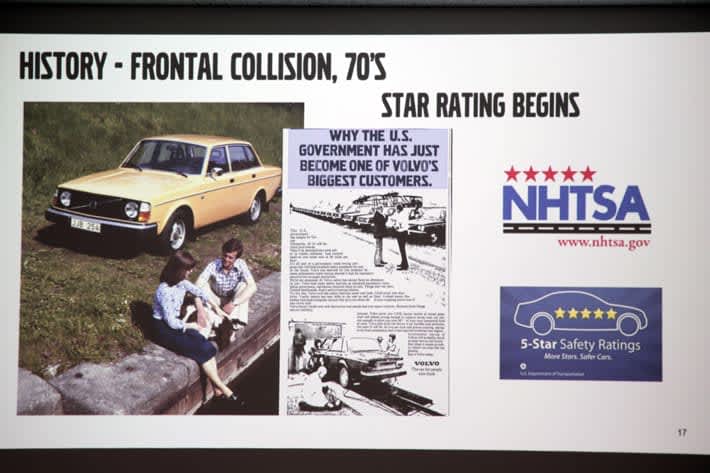

少しモデルベースでの話をしてみよう。1973年にデビューした240シリーズは当時、安全面において最先端なクルマという高い評価を獲得。セーフティゲージや、クラッシュ時にステアリングコラムを変形させるなど、より乗員を守る様々な最先端の仕組みを搭載していた。

「アメリカ政府からは24台の発注がありました。これは衝突試験用として、あらゆる角度からの衝突試験が行われ、安全面においての新しい基準を作ることでの購入だったのです。これにより、より安全面においての高い注意や注力が行われ高いレベルでの安全面を満たすようになっていきました」と当時の240が果たしたエピソードを披露。

その一方、240が高速域で衝突した状況では、「当時の最先端の技術を搭載したクルマであれ解決しなければいけない問題はたくさんありました。そこから様々なテスト結果を得て、さらに調査を広範囲に行うことにより、より改良しようという機運が高まっていったのです」とイヴァーソン氏。

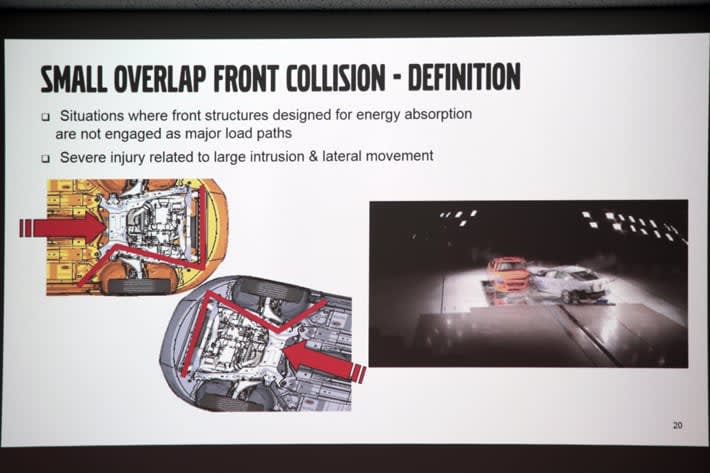

その後スモールオーバーラップの衝突試験(完全な正面衝突ではなく僅かにずらした状態での衝突試験)などを取り入れサイドメンバーの改良などを施していった。

「ストレートなサイドメンバーをアンダーフロアに延長した場合、サイドシルとの間に若干のギャップが生まれ、これが大きな問題となっていました。これによりステアリングシャフトの衝撃が大きくなり、人間の足に食い込んでしまう問題が分かったのです。そこで850のプラットフォームではサイドメンバーを曲線を描くようにし、また、ホイールのエンベロープ部分につながるような形状に改良しています」とイヴァーソン氏。

その後も、圧力や応力をうまく分散するようになる仕組みなど、フロア部分などの構造体にも改善を加え、同時にステアリングやエアバッグ、シートベルトなどの改善も行うなど、前述のサークルに基づいて問題点を探りながら様々な解決策を編み出していったのだ。

新しければ新しいほどより安全なボルボ

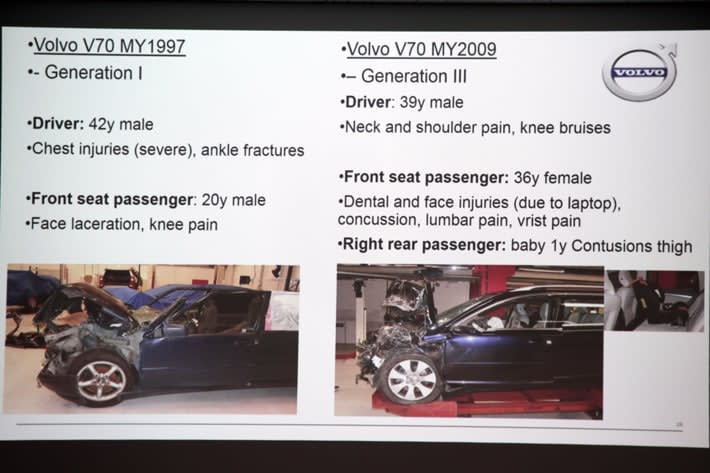

このように新しければ新しいほど安全性が高まるボルボなのだが、ここでイヴァーソン氏は興味深い事故例を挙げてさらにその安全性を説明する。これはV70同士の事故例なのだが、正面衝突をした際にモデルによってどれだけ違うかということを1対1で比較をしたものだ。

前述したスモールオーバーラップ対策の第1ジェネレーションに位置する1997年式のV70、そしてもう一台は新しいフレーム構造をはじめステアリング、シートベルトなど様々な対策が施された第3ジェネレーションの2009年式のV70である。

郊外路のコーナーで97年のV70が車線を外れてドリフトして反対車線に入り対向車線にいた09年V70とぶつかってしまった。第1世代の安全対策を組んだV70のドライバーは42歳の男性、胸部における重篤な怪我を負い、足首も骨折。そして第三世代を搭載したV70を運転していたドライバーは39歳の男性で、首と肩に痛みを感じ、膝に青あざができた。

「このように安全世代によってこれだけ大きな怪我の差が出てしまうのです」とコメント。また第三世代の方には後部座席に小さな子供が乗っており、後ろ向きのチャイルドシートに乗っていたことから若干の打撲で済んでいる。助手席の女性はラップトップを持っていたことからそれで顔に怪我を負ってしまった。

このように様々な事故例や時系列の安全対策を列挙されると、まさにボルボの安全神話を、身をもって感じてしまう。現在となってはあたり前の装備となりつつある歩行者検知機能は、2011年に日本に導入されたS60から採用されるなど、その対応がとても早いのだ。スモールオーバーラップのテストも850以前から行われており、他メーカーのはるか先を歩んでいる。それがボルボの価値であり、だからこそVISION2020が宣言できるのだ。

最新モデル、新型「V60」にも新たな先進安全機能が追加された

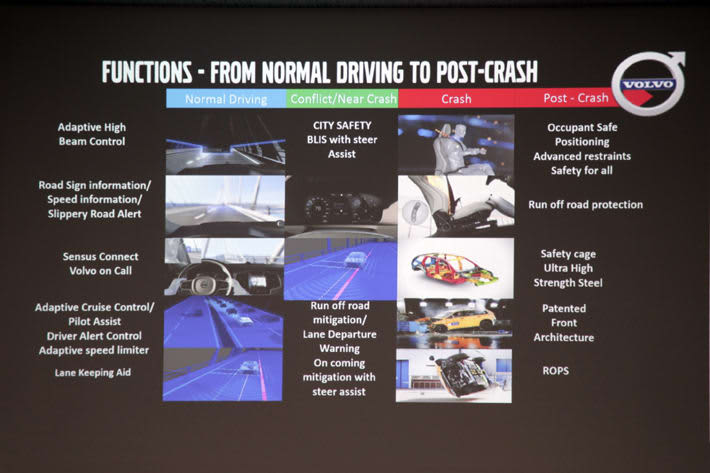

1959年には3点式フロントシートベルトを開発したボルボ。これは現在でも乗員保護においては最も重要な機能のひとつだ。さらには2010年には歩行者検知機能付きの衝突回避を発表し、これは車内の乗員だけではなく、日本においても重要な対歩行者回避に重要な役割を果たす。そして2018年に対向車対応機能を発表。これら全てが新型V60にも搭載されているのだ。

そのすべてを取り上げることはできないので、大きく3つの機能にフォーカスして説明しよう。

前車だけではなく対向車にも対応した“衝突回避・軽減フルオートブレーキシステム”

ひとつはCity Safty(衝突回避・軽減フルオートブレーキシステム)と呼ぶ対向車対応機能。これまでは前走車対応であったが、今回はそこに対向車も追加されたのだ。

例えば通常走行中に対向車がこちらの車線にはみ出し、そのクルマとの衝突が避けられないとクルマが判断した場合、衝突警告、前席左右の電動シートベルトおよび自動ブレーキの作動を同時に開始。

対向車との衝突速度を最大10km/h 低下させ、衝突エネルギーを減少させることで乗員へのダメージを軽減する。また速度を低下させることができるため、衝突ポイントが変わる(つまり減速したことでもともとぶつかると想定された位置が変わること)ので、その分対向車の何らかの対応、急ブレーキなどの回避行動も期待できることになる。

ここで述べた電動シートベルトは、City Saftyの信号をキャッチするとシートに乗員を適切に座らせるよう、自動で締まるような動きをするものだ。これにより、エアバッグが展開した時でも適切に乗員を保護できるような位置に座ることになる。

車線逸脱を防ぐためステアリング操作を支援

オンカミング・レーン・ミティゲーション(対向車線衝突回避支援機能)は、対向車が接近しているとき、自車走行車線から対向車線へ意図しないはみ出しをクルマが検知すると、ステアリングを自動で操作し、正面衝突を回避するため自車を対向車線から走行車線に戻すよう支援するもの。

右折時の対向車も検知する

インターセクション・サポート(右折時対向車検知機能)は、交差点での右折時に、直進する対向車と衝突する可能性が高まった場合に車両が自動的にブレーキを掛け、衝突回避を支援する。

絶え間ない開発を続け完成度を高めることがボルボの安全

ここで強調しておきたいのは、新型V60に搭載されるこれら機能は、独立して作動するのではないということだ。便宜上説明しやすいように区切られているものの、実際にはそれぞれが補完しあいながら事故を回避、軽減しようとしているのである。

その完成度の高さこそがボルボであり、より高みを目指し開発を続けていることが、今回のセミナーからもひしひしと伝わってきた。最新のボルボこそ最も安全性の高いクルマというわけだ。

そうそう、もう一つ大事なことを。これらは全て乗員や歩行者保護のために機能しているものであり、自動運転ができるということではない。あくまでもドライバーが主体であることをお忘れなく。

[筆者:内田 俊一/撮影:オートックワン編集部/島村 栄二/内田 俊一/ボルボ カー ジャパン]