東北大学金属材料研究所は2016年4月、文部科学省の大学自治体連携融合事業として「産学官広域連携センター」(センター長=正橋直哉東北大学金属材料研究所教授)を発足させた。同センターは本拠地の仙台から遠く離れた工業都市・大阪を中心に活動している。正橋センター長は「東北大学金属材料研究所の創設者、本多光太郎博士は『産業は学問の道場なり』との言葉を残された。『研究のための研究ではなく、社会に役立つ研究』は、金研に脈打つ精神であり、センターはその実践の場」と話す。センターの活動状況について話を聞いた。(白木 毅俊)

――まず、正橋教授の経歴から。87年に東北大学工学研究科を卒業後は新日鉄に…。

「ええ。13年間の新日鉄時代で、チタン・鉄鋼・半導体・シリコンなどの開発に従事。この間、日英国際協同プロジェクト(93~95年)に参加し、Cambridge University客員研究員として金属材料の微細組織の解析研究に参加した。99年に東北大学金属材料研究所助教授、2006年に同教授に就いた」

――さて、「産学官広域連携センター」は06年の1期目「大阪センター」、11年からの2期目「関西センター」の各事業を継承し、現在3期目。これまでの経緯を…。

「話は13年前にさかのぼる。国立大学が独立行政法人化され2年後だったが、当時、文部科学省は、国立大学に教育と研究、それに社会貢献を加えた3本柱の実践を求めた。東北大学は伝統的に工学部、特に金属系と電気系が強い。この3本柱の実践するにあたり、当時の金属材料研究所の所長は産業支援で社会貢献することを考えた。東北大学金属材料研究所(金研)創設者、本多光太郎博士は『産業は学問の道場なり』との言葉を残された。金研には元々、社会に役立つ研究を重視し産業へ貢献する素地があった」

「ただ、本拠地の宮城県には企業が少ないことが大きなネックだった。社会貢献をするためには東京か大阪のものづくり企業の集積している地域へ出ていく必要があった。大阪に来ることがかなったのは、検討の過程で太田房江大阪府知事(当時)から『東京には行かずにぜひ大阪へ…』とお声掛けいただいたから。最終的には誘致という形で優遇していただいた。1期目は大阪府庁、大阪府立大学との連携で東大阪を中心とした金属系ものづくり企業の支援を、2期目は対象を関西全体に拡げ兵庫県立大学、兵庫県立工業技術センターと新たに連携、環境問題を新たなターゲットに据えた。なお、2期目の途中には、兵庫県庁との連携も締結した。自治体との締結は大阪府に次いで2件目となった。これまで一貫して企業支援、研究成果の技術移転、企業の技術者教育の3課題を中心に取り組んできた」

――そういう経緯で、大阪府立大学内に拠点(大阪オフィス)がある訳ですね。

「ええ。大阪府立大学内(中百舌鳥キャンパスC10棟8F)には実験室と居室(合計150平方メートル)がある。大阪オフィス以外では、兵庫オフィス(兵庫県立大学インキュベーションセンター2F)と、MOBIOサテライトオフィス(東大阪市荒本北、南館2F―2207室)があり、関西圏の拠点は計3カ所」

――民間企業にとっては、大学の研究室は敷居が高いものだと思いますが…。

「手前味噌だが、そこは非常に注意を払ってきた。今はやっていないが、大阪センター時代は大阪センターの6人の教授陣がローテーションを組んでMOBIOに駐在し、ホームページ上でその日程を公開した。企業の相談を教授がその場でアドバイスする姿勢は斬新で評判が良かった。マスコミで取り上げられたこともあり、ものづくり企業に認知されていった。相談件数は1年目の2007年が102件、過去最高は2015年で816件だった」

「13年間の成果は特許申請が67件(ウチ登録済み35件)。過去5年間のセンター所属の教員による成果は論文が300報、国内学会発表が352件、国際会議が206件、競争的資金獲得が214件、受賞が34件となっている」

――産官学を取り巻く課題は?

「大きな課題は資金面だ。独法化に伴い、運営交付金が毎年1・6%ずつ削減される。一方で、文科省からは削減分を自ら稼ぐことを助言される。技術相談は従来、全て無料だったが本学の指導もあり昨年から技術相談の回答は有料(1万円)になった。最初に話を聞くだけは無料。先方が相談への回答に満足されて初めて1万円を頂戴する。企業にとり大きな負担ではないとは思うが…。17年相談件数は573件と前年比でガクンと下がったが、有料化が影響したのではと危惧している。18年は500件を見込む。それと、年4回『ニューズレター』を1500部発刊していたが、運営交付金削減で今年4月から郵送を中止した。文科省は昨年、本学の全プロジェクトの運営交付金を大幅に削減し、当センターは約1千万円の交付金がバッサリと切られた。プロジェクトの出来が良い、悪いは関係なく、一律のカット。いろいろな分析があるが、現政権が進める教育の無償化による財源確保が関与すると言われている。非常に困った事態で、憂いている」

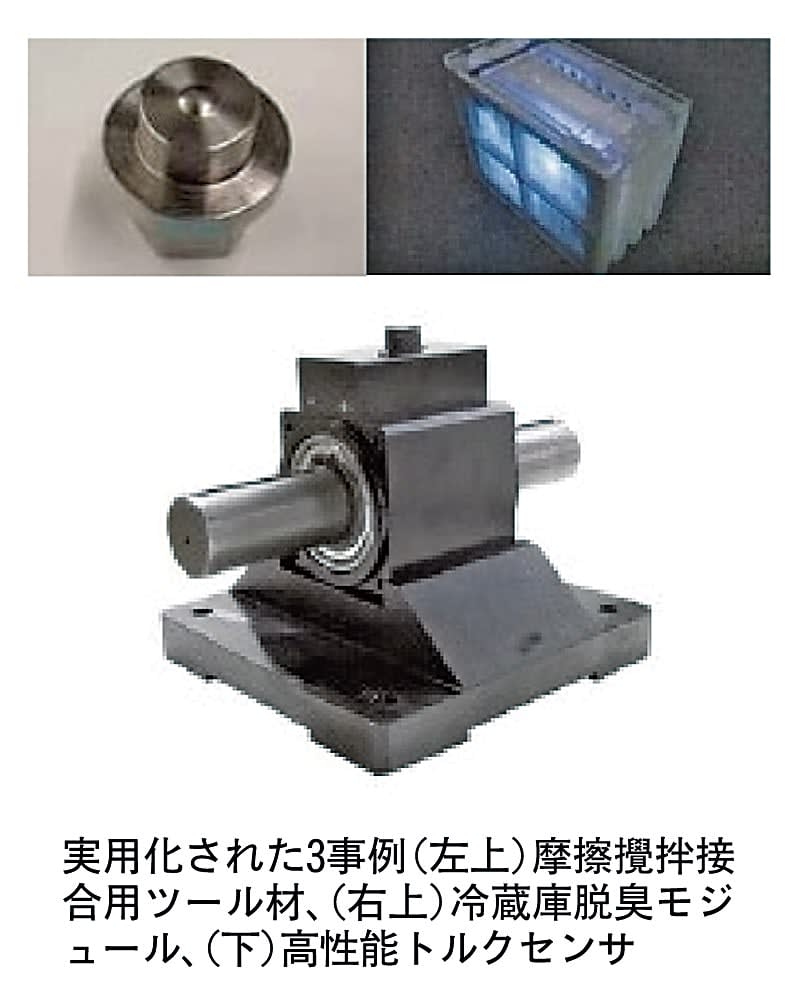

3件実用化、特許申請67件

――これまでの取り組みで実用事例は?

「時系列の順でいえば『摩擦攪拌接合用ツール材料開発(09年)』(共同研究企業=アイセル)、『冷蔵庫脱臭モジュールの開発(11年)』(同=パールライティング)、『高性能トルクセンサ開発(12年)』(同=中山製鋼所・サンエテック)の3事例がある。摩擦攪拌接合は1991年に英・溶接研究所が開発。ネックはツール材だが、ひずみや接合欠陥が少ない優位性により、多くの国内金属メーカーが設備を導入している。光触媒を組み込んだ脱臭モジュールは大手家電の冷蔵庫で採用され数年間販売された。磁歪式回転トルクセンサはトルク検出部に磁歪金属ガラスを用いることで感度が10倍以上向上したことが売りで、商品化できた。これらは、企業と共同研究の形で実用化までたどり着いたハッピーな事例。この3事例は産学官の取り組みがなければ、学会発表で終わったはず。企業と実用化できたことは産学官取り組みの成果であり、大変感謝している。守秘義務の関係で詳しくは話せないが、現在実用化前のサンプル出荷の案件は7事例。17年は40社の企業と共同研究をしている。企業の技術者教育の一助として、ものづくり基礎講座は通算56回開催した」

「TLO(大学などの技術移転機関)は、1998年のTLO法制定で各大学に設置され、民間への技術移転の促進を目指したが、そのほとんどは整理された。ちなみに各大学の16年度知財収入は東大が8億1千万円、京大が5億4千万円、阪大2億2千万円、東北大が1億7千万円。産学官連携は、日本の企業が世界に伍する実力を蓄えるための一つの手段であり、官庁の縦割り行政の弊害も感じるが、産学官がそれぞれの立場で歩み寄り協力し合うことで成果を出すことが大事だ。日本は国土が狭く資源もない。世界に伍していくためには知恵を出す他に手はないと思う。我が国が将来にわたり繁栄をつづけるためにも、産学官連携を一層深めたい。ちょっと話が脱線するが、以前に中国の北京航空航天大学に訪問した際に、敷地内で早朝、散歩をした。立ち並ぶ高層の学生寮の一角からは、集団で勉強中の学生たちの英語の発声が漏れ聞こえてきた。中国の若者たちのバイタリティー、ハングリーさを改めて実感。どうしても日本の将来を心配してしまう」

――正橋教授の研究を…。

「専門は金属組織学で、要素技術は相平衡や拡散を利用した組織制御・表面改質・接合。現在は、二酸化チタン光触媒、接合、表面制御などの研究を通して、産学官連携活動に力を入れている」

東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センターのスタッフ(敬称略)

センター長・教授(兼)

正橋 直哉

客員教授 金野 泰

客員教授 山崎 徹

教授(兼) 今野 豊彦

教授(兼) 古原 忠

特任准教授 網谷 健児

特任准教授 水越 克彰

准教授(兼)千星 聡

准教授(兼)木口 賢紀

准教授(兼)宮本 吾郎

助教(兼) 佐藤 充孝