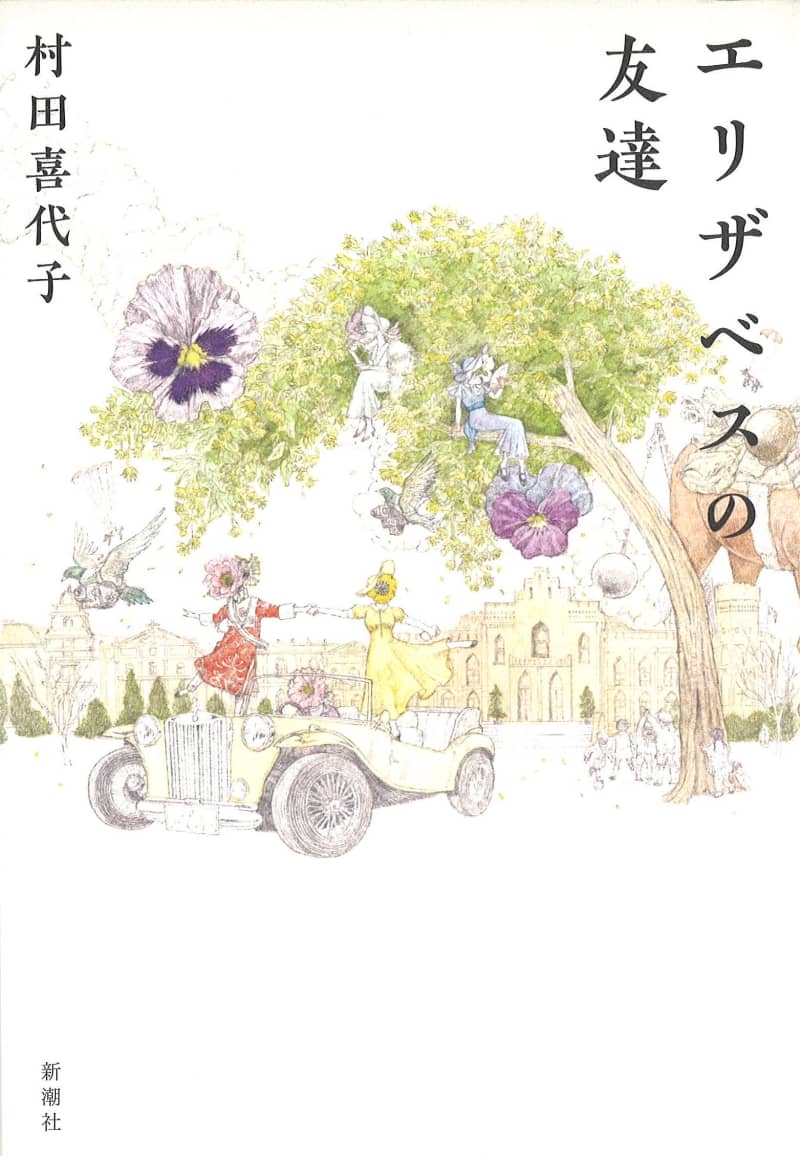

年老いた女たちの世界は、なんと豊饒で魅力的なのだろう。村田喜代子の『エリザベスの友達』を読み、そんな感慨が湧いた。

80代や90代のお年寄りは、たくさんの記憶を抱えている。認知症の人たちも、最近の記憶は消えても、遠い日の自分に戻っていたりする。戦争をくぐり抜けた歳月は波瀾万丈で、喜びも悲しみも色濃い。乾いて小さくなった体には、鮮烈な過去が刻まれている。

小説の舞台は、介護付きの有料老人ホーム「ひかりの里」。介護のいらない人から重い状態のお年寄りまで受け入れている終身型の施設だ。物語は、97歳になる母親の「初音さん」を入所させた姉妹、満州美と千里の視点で進む。そこに、初音さんの隣の部屋の土倉牛枝さん、その隣の宇美乙女さんらの内面の世界も挿入されていく。

彼女たちは認知症で、介護者や子どもの目には、いつもぼんやり、うつらうつらしているように映る。しかし、夢と現(うつつ)の間を行き来しながら、若き日に帰ったり、幻想の世界を自由に動き回ったりしているのだ。

福岡・香椎に生まれ育った初音さんは結婚して夫婦で大陸へ渡り、戦前を天津租界で過ごした。各国の租界が集まっているエキゾチックな街で、女たちは互いに英語名で呼び合っている。初音さんはサラ、姉のように慕う鞠子さんはエヴァ。初音さんは異国での暮らしの細々したことを鞠子さんに教えてもらった。鞠子さんが日本に帰ることになったとき、初音さんに言う。「忘れないで。一生の間にほんの束の間、この租界でわたしたち日本女性が自由だったことを……」

敗戦時、初音さんは天津で生まれた6歳の満州美を連れて日本に帰る。夫は仕事で奥地へ入ったまま音信が途絶えていた。初音さんの帰国前後の苦労は並大抵なものではない。今も時折、うなされる。76歳の満州美もこの引き揚げ時の苦難を覚えているが、戦後生まれの千里には分からない。同じ娘でも立ち位置が異なるのだ。

しかし2人の娘はどちらも優しい。初音さんが、自分は「はたち」で「もう妊娠しておりますのよ」と語るのを受け入れ、見守る。2人の関わり方が、この小説全体を温かいものにしている。40代の大橋看護師や若い介護福祉士ものびやかな態度でお年寄りに接する。

大橋看護師が言う。「良い介護とは人生の終幕の、そのお年寄りのいい夢を守ってあげることだと思います」

牛枝さんのところには、馬たちがやって来て話をする。乙女さんは昭和10年頃の実家に帰り、母親の出産の手伝いをしている。どちらの過去も、生き生きとした場面として描かれる。

それに引き替え、山田老人の姿は悲痛だ。満州の歌を聞いて突然、土下座をする。「ままま満州関東軍歩兵連隊二等兵、ヤマダキチジ、こここ心からお詫びももも申し上げます」。そう言う老人を介護士は理解できない。「こんなに謝らなくちゃいけないほど酷いこと……向こうでしたっていうの?(略)いったい満州ってどこなのよ?」

一人一人のお年寄りの中に、文字に起こされていない歴史がある。戦争体験や銃後の暮らしが埋まっている。作家の想像力がそれを掘り起こし、差し出してくれる。清朝最後の皇帝溥儀の妻・婉容、英語名エリザベスのエピソードも印象的だ。

現在と過去が、現実と幻想が、そして老人と中年、若者の世界が混然となり、一つの位相で語られていく。円熟の筆致をぜひ、堪能されたい。

(新潮社 1800円+税)=田村文