12月8日、国会で改正出入国管理法が成立した。

東京商工リサーチでは「外国人雇用に関するアンケート」を実施した。今回の外国人雇用アンケートで、「人手不足」を感じている企業は約7割に達し、外国人を「雇用したい」企業は5割を超えていることがわかった。人手不足が深刻化するなか、外国人労働者が単純労働に従事することが認められた意味は大きい。

一方、外国人労働者が低賃金や在留期間の短さなど、様々な問題を抱えている実態も浮かび上がった。企業側も外国人労働者の雇用に際し、日本語能力や受け入れ態勢の整備など、多くの課題を抱えている。外国人労働者の雇用は、企業や地域、地方自治体など様々な方面からの取り組みが必要になっている。

- ※本調査は2018年11月21日~12月4日にWEBアンケートを実施し、有効回答1万353社を集計、分析した。

- ※資本金1億円以上を「大企業」、1億円未満(個人企業等を含む)を「中小企業」と定義し、区分した。

- ※無回答は除いて集計している。

Q1. 貴社の人手は現在充足していますか。(択一回答))

「人手不足」が約7割

アンケートに回答した1万353社のうち、「人手は充足している」は3,126社(構成比30.2%)と3割にとどまり、「人手不足である」は7,227社(同69.8%)と約7割に達した。

規模別では、「人手不足である」は大企業で70.8%、中小企業で69.6%と、ともに約7割を占め、規模による差はほとんどなかった。

業種別では、「人手不足である」が建設業83.8%、運輸業で81.1%と突出、労働集約型産業で深刻な人手不足が起きている。逆に、金融・保険業は53.1%、不動産業は52.8%と、50%台で踏みとどまっている。金融・保険業は、専門的知識が必要な一方、業務自動化でRPA(ロボットによる業務自動化)の導入や、キャッシュレス化に伴う支店閉鎖、ATM設置数の削減なども背景にあると考えられる。

地域別の「人手不足」、北陸が唯一の80%台

「人手不足」は、北陸が207社(構成比80.8%)であった。北陸は、2017年の有効求人倍率が1.87倍と全国平均の1.50倍を大きく上回る。

製造業が多く、域外からの受注が多い一方、女性や高齢者の社会進出率が既に高く、労働参加余力が限られていることが一因のようだ。

※日本銀行金沢支店 ほくりくのさくらレポートを参考に記載

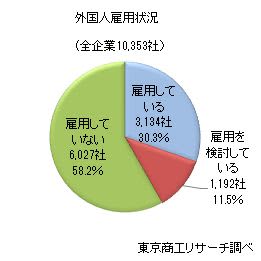

Q2. 外国人の雇用状況をお答えください。(択一回答)

製造業で「雇用している」が4割超

外国人労働者を「雇用していない」は、6,027社(構成比58.2%)で6割弱を占めた。次いで、「雇用している」が3,134社(同30.3%)、「雇用を検討している」は1,192社(同11.5%)。

規模別では、「雇用していない」は大企業が57.3%、中小企業が58.3%とほとんど差がなく、「雇用している」もともに30%台で差はなかった。

業種別では、「雇用している」の最多は製造業で1,232社(同42.1%)と唯一、4割を超えた。一方、建設業は「人手不足である」が83.8%と高かったが、外国人労働者の雇用は19.8%にとどまる。建設業は労働環境に加え、過重労働の問題なども背景にあると思われる。

Q3. 雇用している外国人のカテゴリについて、最も多いものをお答えください。(択一回答)

- ※複数いる場合、最も多いカテゴリについて回答を得た。

「技能実習生」が農・林・漁業で8割超

Q2で「雇用している」と回答した3,134社のうち、2,975社(構成比94.9%)から回答を得た。

雇用カテゴリで、最多は「技能実習生(開発途上国への技能移転を目的とした人材)」で1,049社(同35.2%)だった。次いで、「身分に基づき在留する者(日系人、永住者、日本人の配偶者等)」が678社(同22.7%)、「弁護士、医師、デザイナー等など高度で専門性が高い職種」が347社(同11.6%)となっている。

業種別では、農・林・漁・鉱業で「技能実習生」が8割超で突出、建設業64.9%、製造業52.3%も高かった。「高度で専門性が高い職種」は金融・保険業、情報通信業で4割前後と高い。「身分に基づき在留する者(日系人、永住者、日本人の配偶者等)」は運輸業36.6%、不動産業35.0%をはじめ、業種は分散している。

Q4.雇用している外国人の職務について最も多いものをお答えください。(択一回答)

- ※複数いる場合、最も多い職務について回答を得た。

北陸・四国で「生産工程・労務作業者(製造業)」 が6割超

Q2で「雇用している」と回答した3,134社のうち、2,887社(構成比92.1%)から回答を得た。

最多は「生産工程・労務作業者(製造業)」で、1,015社(構成比35.1%)と3分の1を占めた。次いで、「専門的・技術的職業」が543社(同18.8%)、「販売」が197社(同6.8%)となっている。

地域別では、「生産工程・労務作業者(製造業)」が北陸・四国がそれぞれ53社(同62.3%)、50社(同60.9%)といずれも6割超を占めた。

Q5. Q4で回答した職務の方の月給(アルバイトの場合は時給)をお答えください。(単一回答)

月給「20万円以下」が4割超

外国人労働者の賃金は、「月給」と回答した企業2,360社中「15万円~20万円未満」が595社(構成比25.2%)と最も多く、次いで、「20万円~25万円未満」が566社(同23.9%)、「30万円以上」が535社で(同22.6%)だった。

時給では、「時給」と回答した企業527社中「850円~1,000円未満」が218社(同41.3%)で最も多い。次いで、「1,000円~1,500円未満」 が142社(同26.9%)、「700円~850円未満」が130社(同24.6%)となっている。

時給は、8社(所在地:東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、大阪府、兵庫県、愛媛県、沖縄県)で厚生労働省が定める「平成30年度地域別最低賃金改定状況」より低い回答がみられた。

外国人雇用では、低賃金が問題になっている。今回成立した改正出入国管理法では外国人の賃金を日本人と同等以上にするとされるが、実際に遵守されているか定期的な検証が必要だ。

Q6.雇用している外国人の国籍についてお答えください。(複数回答)

アジア圏が8割を超える

外国人労働者の国籍は、のべ社数で4,721社から回答を得た。最多は「中国」で1,274社(構成比26.9%)。次いで、「ベトナム」1,047社(同22.1%)、「その他アジア」652社(同13.8%)と、アジア圏が全体の86.9%を占めた。次いで、南米4.5%、欧州・ロシア4.4%の順。

Q3とのクロス集計で、「高度で専門性が高い職種」は欧米など先進諸国に集中し、3割を超えた。「日系人、永住者、日本人の配偶者等」は南米、「技能実習生」はベトナムが約6割と突出している。

Q7.外国人雇用者にどのような研修を行っていますか。(複数回答)

日本人と同時に行う研修が5割超

Q2で「雇用している」と回答した3,134社のうち、2,826社(構成比90.1%)から回答を得た。

外国人雇用者に行っている研修は、「業務に関する研修(日本人と同時に行っている)」が1,554社(構成比54.9%)で最も多かった。次いで、「日本語研修」が752社(同26.6%)、「業務に関する研修」が687社(同24.3%)となっている。

半数以上の企業が外国人の研修を日本人と同時に行い、日本での就労には日本語の理解が必要不可欠になっている状況がうかがえる。言葉の理解度が低い状態で日本人と同じ研修を受けさせることは是正が必要かもしれない。

その他では、「社会生活習慣の教育」、「日本の常識、モラルの研修」など、日本での日常生活に関する研修を行っている企業もみられた。

Q8.これまで外国人雇用者からクレームや不満を受けたこと、見聞きしたことはありますか。(複数回答)

トップは「賃金の低さ」、「日本文化の強要、自国文化への無理解」も上位に

外国人雇用者から、クレームや不満を受けたことがある435社から回答を得た。

それによると、最多は「(日本人労働者と比べ)賃金の低さ」で107社(構成比24.5%)。次いで、「日本文化の強要、自国文化への無理解」が78社(同17.9%)、「(日本人労働者と比べ) 年金や健康保険など社会保障の差」が45社(同10.3%)となった。

「郷に入れば郷に従え」は国際社会では、意図しないパワハラの温床になりかねない。

規模別では、「(日本人労働者と比べ)賃金の低さ」は大企業が21社(同28.7%)、中小企業では86社(同23.7%)と5ポイントの差がみられ、各項目の中で最も乖離があった。

外国人労働者の低賃金は、国会質疑でも問題となった。過酷な労働条件も取り上げられたが、「その他」では低賃金の反動なのか不明だが、「残業をもっとしたい」との声が32社でみられた。

Q9.既に雇用している企業は雇用にあたって課題に感じていること、雇用を検討している・していない企業は障壁となっていることについてお答えください。(複数回答)

「日本語能力」が5割超

課題に感じていること、障壁となっていることでは、「日本語能力」が5,436社(構成比55.9%)と半数を超えた。次いで、「受け入れ体制が整っていない」が3,472社(同35.7%)、「手続き(在留資格・社会保障など)の煩雑さ」が3,347社(同34.4%)と続いた。

現在の雇用状況別では、雇用企業の課題は「日本語能力」の1,509社(同53.9%)に次いで「在留期間の制限」が2番目に多く855社(同30.5%)となっている。実際に雇用しても習熟度が上がった頃に労働者が帰国してしまうことを問題視していることがわかる。

「その他」では、「短期間で習得できる業務はない」などの回答がみられた。また、送り出し機関への信頼性についての不安や、外国人労働者を雇用することで職場の治安が悪化することを懸念している企業もあった。

Q10.在留資格の拡大についての考えをお聞かせください。(択一回答)

外国人労働者 「雇用を検討」が9割超

在留資格の拡大について「賛成」が7,410社(構成比76.3%)と7割を超え、「反対」は2,307社(同23.7%)だった。

外国人の雇用状況別にみると、「雇用を検討している」企業で「賛成」が1,051社(同91.2%)で最も多い。すでに外国人を「雇用している企業」でも「賛成」が2,451社(同87.6%)で9割弱となっており、外国人の雇用に前向きな企業では雇用の拡大を歓迎する姿勢がみられる。

Q11.Q10で反対と答えた理由についてお答えください。(複数回答)

「治安が悪化すると思われるため」が6割弱

Q10で「反対」と回答した2,307社にその理由を尋ねたところ、2,288社から回答を得た。

「治安が悪化すると思われるため」が1,345社(構成比58.7%)で最も多い。次いで、「行政のサポート体制が不十分」が1,105社(同48.2%)、「移民受け入れにつながるため」が975社(同42.6%)と続く。

規模別では、「治安が悪化すると思われるため」は大企業が182社(同50.6%)、中小企業では1,163社(同60.2%)で約10ポイントの差がみられた。大企業は大都市に集中しており、外国人居住率も高く、外国人への抵抗感が薄いことが一因とみられる。

現在の雇用状況別にみると、雇用の有無にかかわらず「治安が悪化すると思われるため」が最も多く、「雇用していない」企業では60.5%と特に多い。

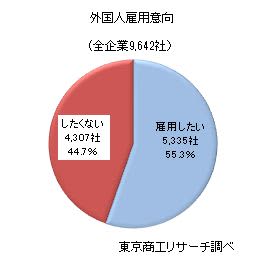

Q12.在留資格が拡大したら外国人労働者を雇用したいと思いますか。(択一回答)

「雇用したい」が55%

在留資格が拡大した場合、「雇用したい」は 5,335社(構成比55.3%)、「雇用したくない」は4,307社(同44.7%)だった。

業種別では、「雇用したい」は金融・保険業、不動産業が約4割にとどまり、他の業種に比べて低かった。

拡充される単純労働者の雇用需要は、現状はまだ企業に浸透していないことがうかがえる。

人手の充足別でみると、「雇用したい」は人手不足で4,173社(同62.0%)と、6割を超えた。

現在の雇用状況別でみると、「雇用している」企業では「雇用したい」が8割超と前向きな姿勢がみられた。

Q13.雇用したくないと思う理由についてお答え下さい。(複数回答)

「社内の受入体制が整っていない」が6割弱

Q12で「雇用したくない」と回答した4,307社にその理由を尋ねたところ、4,274社から回答を得た。「社内の受入体制が整っていない」が2,499社(構成比58.4%)で最も多い。次いで、「任せられる職務がない・少ない」が2,043社(同47.8%)、「文化の違い」が1,763社(同41.2%)だった。また、住宅確保や行政の支援なども浮かび上がっている。

実際に外国人労働者を「雇用している」と回答した企業でも、「日本人と同等以上の賃金保障が難しい」との回答が1割を超えた。

まとめ

12月8日、改正出入国管理法が紆余曲折を経て国会で成立した。

本調査で、外国人労働者では現行の最低賃金以下の雇用が実際に存在し、また、雇用側・被雇用側で数々の問題を抱えていることも明らかになった。

今回、約7割の企業が「人手不足」と回答した。新たに在留資格が設けられた建設業では、人手不足の割合は83.8%と業種別で最多だった。改正出入国管理法の成立で外国人雇用が進み、人手不足が緩和することが期待される。だが、当面の量的充足にとどまり、長期的な技術承継、事業承継への対応が先送りにされた感もある。

国会でも労働条件の劣悪さ、賃金の低さが取り上げられたが、本問5で改めて最低賃金以下の外国人がいることが確認された。また、本問8で外国人労働者からのクレームで、「賃金の低さ」が最も多かった。今回の改正出入国管理法では、日本人と同等以上の賃金保障が定められているが、実際に遵守されるか確認が必要だろう。

在留資格の拡大で外国人雇用を希望している企業は、企業規模を問わず5割以上あった。現状の日本の労働市場では、すべての求人を賄うのは不可能だ。外国人を雇用する際の懸念事項について、「日本語能力」や、「受け入れ態勢が整っていない」、「手続き(在留資格・社会保障など)の煩雑さ」が上位を占めた。

外国人雇用数は「1-5人」が1,685社(構成比56.5%)と最も多く、中小企業でその割合が高い。大企業より人手不足が深刻な中小企業では、その不安に対応する時間も資金余力もないことは明らかだ。それらを払拭し、新たな雇用に踏み出すには、行政のサポートが不可欠だろう。ただ、負担を自治体任せにせず、政府も一体となった全国画一サポートプログラムなど、手厚い取り組みが求められる。

本問11で外国人雇用に抱える不安について、「治安の悪化」が6割弱あった。日本型地域コミュニティーに加え、在留期間が限られていることが地域に溶け込めない一因でもあり、信頼関係の構築に障壁となっていると思われる。外国人労働者が日常生活をより円滑に行えるよう互いの文化を尊重するサポートも必要だろう。

また、外国人労働者の問題と企業の業務効率化や生産性向上は分離して考えるべきだろう。

自由回答欄で、外国人雇用の増加が日本人の賃金上昇の抑止力となることを懸念する声もあった。その一方で、外国人雇用の拡大が人手不足の解消に繋がることを期待する声もある。

低賃金や失踪者の多さなど、新法成立後も山積する問題の解決は一企業では難しい。外国人労働者の受け入れは、政府、自治体、企業、そして地域が一体となった取り組みが急務となっている。