サウンドトラック(サントラ)が好きだ。

そのきっかけが何だったのか、思い出してみる。

たとえば『小さな恋のメロディ』や『ロッキー』あるいは先日訃報に接したルグランに代表されるフランス映画音楽だったら、ちょっとは気取って人に語っても恥ずかしくはないだろう。

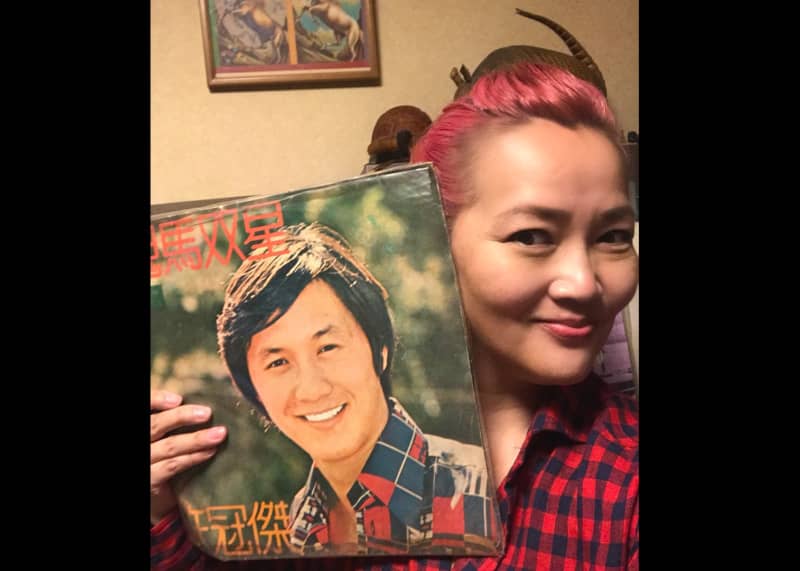

結局、それは『MR.BOO! ギャンブル大将』(1979年日本公開)だったと気づいた。1970年代に突如日本で流行した香港のドタバタコメディ映画。主題歌を歌うのはホイ三兄弟の三男サミュエル・ホイ。これで気取っているつもりでいた私。それが今でもこのまんまだ。

当時、私は中学生。この映画は映画館で見た。

衝撃だったのは、一緒に行った友人がサントラを買ったこと。

彼女が、サミュエル・ホイのファンなのは知っていたが、まさかサントラを買うとは思っていなかった。しかも、高価なアルバムで!

「一緒に聞こう」と誘われ、彼女の部屋でレコードに針を落とした。

その瞬間、私の全身にビビビと電流が走った。そのビビビは、洋楽ロックでも日本の歌謡曲でもなく、全く聞いたことのない広東語の旋律による戦慄だった。

彼女が買ったのは日本盤だったので、歌詞カードも付いていた。

広東語の歌詞にカタカナで発音のルビが振ってあって、一緒に歌えるようにもなっていた。

羞恥心の塊のような少女だった私が、何度もつっかえながら、主題歌の「鬼馬雙星」を歌った。本当に何度もつっかえるので、「もう、おかしいってば!」と友人が笑い転げるほどだった。

この曲を歌えるようになりたいからと、レコードを数日借りた。

繰り返し聞いたが、完璧に歌えるようにはならなかった。ただ、サントラを何度も聞いて、楽曲が流れていた場面を思い出すのが嬉しくてたまらなかった。

ボートの上で微笑んでいた表情や、マイケルのへんてこりんな顔、ブルース・リーの愛人と噂されていたベティ・ティンペイの色っぽい背中にドキドキしたのを思い出したり、映画の場面の一つ一つが脳内によみがえるのだ。

家にビデオデッキもない当時、それはとても貴重なことだった。

サントラを聞くだけで、映画の場面が次々と脳内で再生される。香港の市井の人々の生活が、映画館で大笑いしたドタバタのコメディが鮮やかによみがえる。

なんと素晴らしいことだろう。

脳内に映画が住みついたように、何度も好きな場面を思い出せる喜び。

私は「ひとり映写技師」になった気分だった。

やがて、本格的に映画を見るようになると、サントラのことも意識し始める。

『HELP!』『イエローサブマリン』など、ビートルズのサントラを経てさらなるサントラの深い世界へ向かった。

一時期、サントラならなんでもかんでも欲しくなったことがある。

映画を見る前にサントラを買って、その映画を想像する趣味もあった。今でも、それはあまり変わっていない。

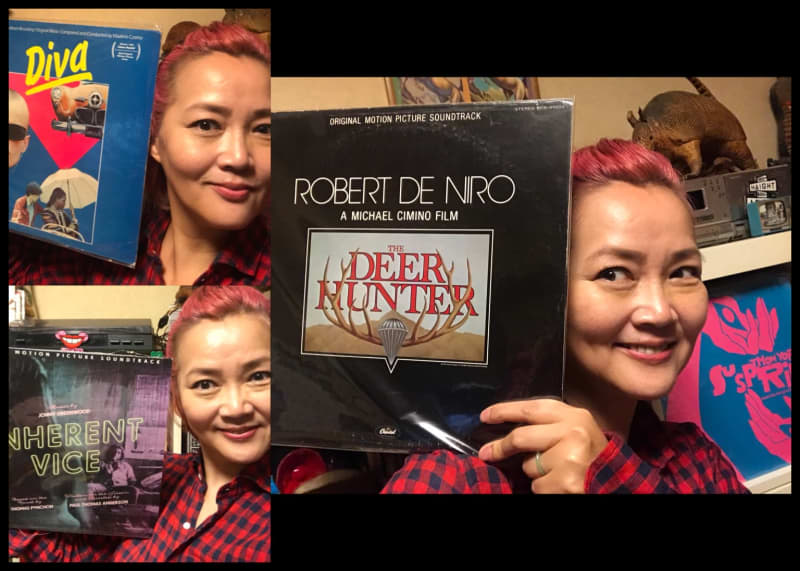

先日も『アリー・スター誕生』のサントラを見る前に買った。『ディアハンター』もそうだ。憂鬱な自転車通学を救ってくれた『E.T.』のテーマは夜空の向こうに飛んでゆけそうだった。

私はサントラを、なるべくレコードで聞くことにしている。

ジャケットのアートワークをじっくり眺めたり、ライナーノーツを読んだりするのが好きだから。レコードに針を落とし、ビニールの溝からアンプやスピーカーを伝わって流れくる音もたまらなく好きなのだ。

デジタルで録音された音とは明らかに違う。まさかと思うなら、ぜひレコードをプレーヤーで聞くといい。一枚のアルバムを、CDとレコードで丸ごと聞き比べれば、「本当だ!」とその違いに驚くはずだ。

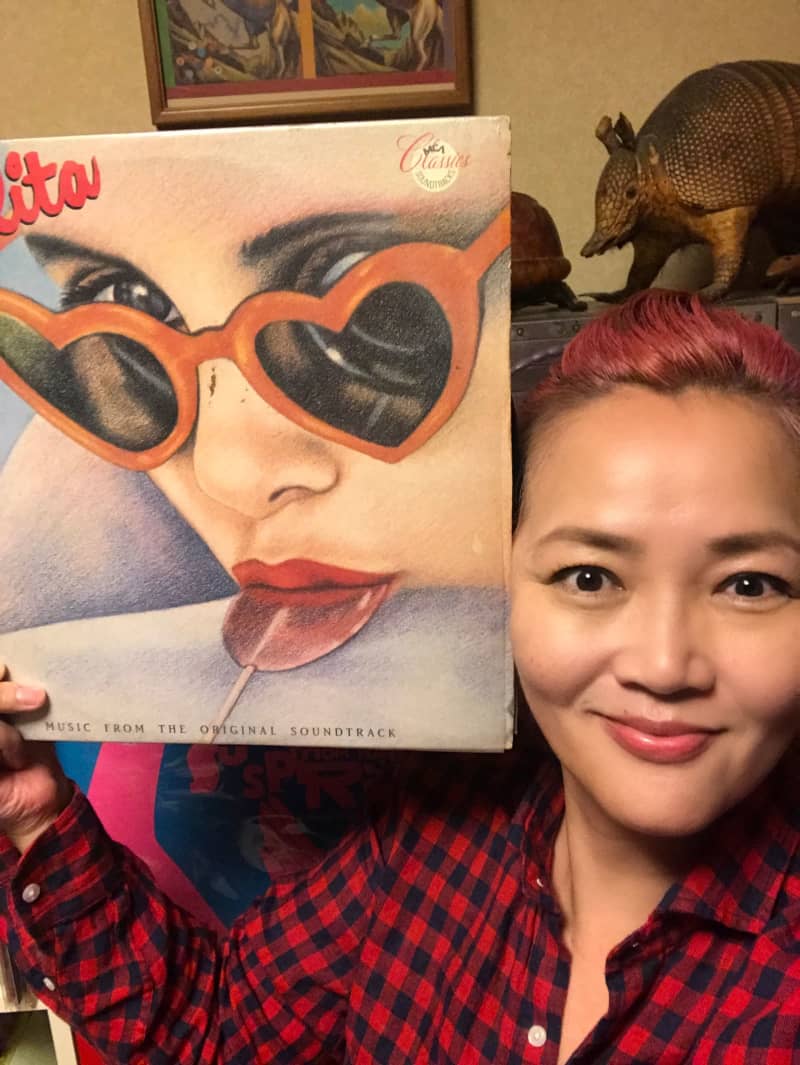

私が最も好きなサントラは『ロリータ』(1962年・スタンリー・キューブリック監督)かもしれない。

最近気付いたのだが『ファントム・スレッド』(2018年ポール・トーマス・アンダーソン監督)のサントラは元レディオヘッドのギタリストであるジョニー・グリーンウッドによるものだが、冒頭からロリータを想起させられる。ミュート気味のピアノ旋律がとても素晴らしいので気になる人は是非聞き比べてみてほしい。

18歳の頃、この映画を自分の脳内でいつでも再生したくなった。

でも、どうすればいいのか分からない。苦肉の策で、ビデオデッキをカセットテープレコーダーにつないでダビングすることを思いついた。

M―1と、まるで番組の音効さんがやるようにすべてに曲順をふり、「好みのセリフ入りサントラテープ」に編集した。誰に聞かせるわけでもなく、個人で秘かに愉しむために必死になって作った。

そのカセットテープは、聞きすぎて、伸びきって、ゴミになってしまったが、今でも私の記憶に残り、お気に入りの場面を想像する楽しみを味わっている。

とはいえ、サントラはレコードで鑑賞するのが一番楽しい。

ジャケットから取り出し、ターンテーブルに乗せ、針を落とす。

ジャケットのデザインを一枚の絵画のように眺めるもよし、映画の一場面に想いを馳せるもよし。セリフ入りだったりすると、下手でもその口調を真似したくなるほどだ。

レコードは、何時間聞いても耳が疲れないという人がいる。

鬼子母神の近くにあるサントラ専門レコードショップの店主だ。

映画を見るのは苦手だけど、サントラのレコードなら何時間でも聞いていられるという。

科学的な理由もありそうだが、確かにレコード盤は長い間聞いても疲れないから不思議。

私も一晩中レコードばかりを聞いたことがあるけれど、CDを何十枚聞くよりも、確かに疲れなかった。しかも、裏面にひっくり返す作業など、いちいち手間がかかるのもいい。あれがちょっとしたインターバルになるのかもしれない。

映画の中でも、レコードをかけるシーンは絵になる。

アナログの機材には、どことなく色気が感じられるようだ。

そういえば、『パルプフィクション』(1995年・タランティーノ監督)で、ユマ・サーマンが操作するオープンリールのデッキは最高の小道具だった。

ちなみにこのシーン、シナリオ段階ではCDプレーヤーだったのだが、本番でオープンリールのデッキに変更されたらしい。納得だ。

だいたいにして、海外のショップでもCDの姿を見かけなくなった。

売られているほとんどがレコードかカセットだったりする。

昨年、私が香港の路地裏を探しまくって雑居ビルの中に見つけた中古レコード屋さん。

この店になぜか惹かれ、辿り着いて、その理由がすぐにわかった。

雑然と置かれた中古レコード群の中にきっと埋もれているであろうお宝の気配。

無類の中古レコード好き、サントラ好きなら感涙もののセレクション。

私が訪れた際には、香港大学の女子学生が、インタビュー撮影のため、ずっとカメラを回していた。「ここの店主は香港でも知る人ぞ知る、香港の音楽の歴史を知るにはとても貴重な存在なの」とちょっと誇らしげだった。

出会ったばかりなのに、店主と私はすっかり意気投合した。

古い香港映画のサントラレコードをあれこれ引っ張り出しながら、これもあるあれもあると、店主ご自慢の秘蔵盤を聞かせていただいた。

しかも、彼は私の趣味をすぐに察知し、まるで時間軸をさかのぼるように、私好みのレコードを差し出してくるのだ。

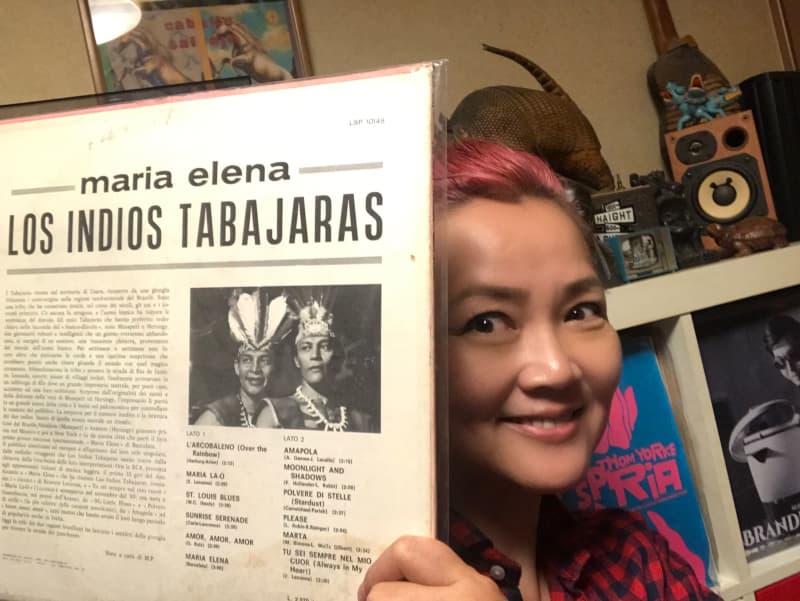

店主に尋ねてみる。「王家衛(ウォン・カーウァイ)監督『欲望の翼』のサントラ盤が存在しないのは知っているけれど、劇中で印象的に使用された楽曲『Always In My Heart』はないの?」

すると、ニヤニヤしながら店主が大きくうなずき「あるよ。ちょっと待ってて」と、とっておきの『Los Indios Tabajaras』のアルバムを取り出し、針を落とす。

イントロのギターの音色を耳にした瞬間、香港の雑居ビルの中にある中古レコードショップの部屋全体がぐにゃりと歪み、私を体ごと溶かし吸い込んで全く違う時空へ……。まるで、映画の主人公と同じく、あの蒼い椰子の密林に這い入る感覚に襲われた。

私と店主と女子学生が体験した2分30秒。

その時間を私は一生忘れない。

「1960年4月16日3時1分前、君は僕といた。この1分を忘れない」と、あの映画の中で男女が交わしたセリフのように。

私は今、老猫を傍らにこの原稿を書きながら、あの店で買った『Los Indios Tabajaras』のレコードを聞いている。

真冬の東京の小さな自宅の一室で、あの2分30秒を思い出すのだ。

心にほっこり、あたたかな火が灯るような気分。

サントラ盤をレコードで。

真冬のこの時期にこそ、おすすめですぞ。