日本のモータースポーツファンのみなさま、いかがお過ごしでしょうか。

マレーシアはセパン・サーキットのトイレでは謎の昆虫に出会い、ホテルでは真夜中の3時の廊下に音楽が鳴り響き、帰りの空港に向かう直前にはレンタカーのタイヤがパンクする、アメージングな《スーパーGTマレーシアウインターテスト(ミシュラン主催)》から先日、帰って参りました。

今回は《マレーシアウインターテスト(ミシュラン主催)》の走行内容に触れることはまったくなく、ひたすら《ターボチャージャー》についてのみ考察を深めるブログとしたいと思っております。

そして、ご存知の方も多いでしょうがシーズン前のテストという特殊な環境のため、オトナの事情によって写真は少なめとなっております。また、適切ではないことを書いてある箇所があるかもしれませんが、レース関係者のみなさま、どうか寛容なお気持ちでご容赦ください。

それでは前置きが長くなってしまいましたが、ブログ《ターボチャージャー編》張り切っていってみましょう。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

コトの発端は、20年来の我が愛機、R30スカイラインRSターボのエンジンマウント交換をしようとした時でした。

エンジンマウントを交換するためには、エアフローセンサーからターボに至るエアーホースを外す必要があり、10数年ぶりにこの作業に取りかかりました。

ひさしぶりにタービンとご対面です。

ところがタービンの羽根を確認すると傷があります。よく見るとハウジングにまで傷が。もはや触って確認する気もおきず、ここでしばし呆然とします。

瞬時に脳裏に浮かんだのは、2015年のル・マン24時間に参戦したFFのニッサンGT-R LM NISMOでした。

この車両のエンジン用吸入口は日産エンブレムの下になります。そういえば当初このチームのエース格(ル・マン前にチームを離脱)ドライバーだったマルク・ジェネさん、いったいどこに行っちゃったんでしょうね。

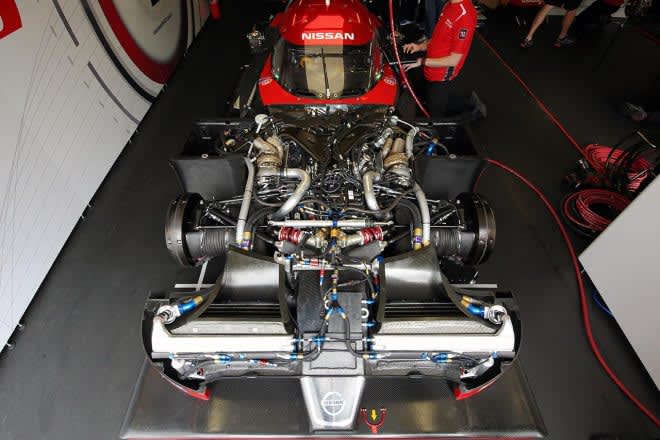

GT-R LM NISMOのエンジンルームを思い出しましょう。画面中央に搭載されたニスモ製エンジン、VRX30Aと両脇にターボチャージャーが見えます。FFなのでミッションがエンジンの手前(画面下側)にあります。

整備中のVRX30Aに搭載されたターボチャージャーです。私のRSターボと同じようにタービンブレードに傷があり、よく見るとハウジングにも傷があるようです。

当時の記憶を辿ると、フロント駆動の弊害でエアクリーナーからターボチャージャーまでのパイピングが複雑に分割されており、エアクリーナーからターボチャージャーまでのパイピングの密閉が難しかった、また部品精度が良くなく分割箇所に隙間ができてしまっていたことを思い出します。

ここで、果たして現行のGT500のターボチャージャーはいったいどうなっているのか? どうやって密閉しているのか? 傷があったらどうするのか? という疑問が湧いてきました。

ということで、開幕前のテストでお忙しい各メーカーのみなさまにご協力を頂きまして、ターボチャージャーについてお聞きしてきました。まずはニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社GT500エンジン担当の功刀隆エンジニアにお話をお聞きします。

まずは気になるパイピングの密閉ですが、車両フロント開口部にフィルターが設置されており、そこからターボチャージャーまでパイピングされホースバンドで固定されているとのこと。フィルターは抵抗の少ないモノを選定するが、激しい雨や砂などが多い場合にはフィルターの一部が破損し、異物の侵入によってタービンブレードを傷をつけることもあるそうです。

●スーパーGT、ニッサンGT-RニスモGT500のターボチャージャーの運用法

特にスポーツランドSUGOの最終コーナーなどは、前方走行車両がダートにはみ出して砂埃を巻き上げることが多く、それによってタービンブレードにダメージを負うことが過去にあったそう。メンテナンスは基本的には各セッション後にフィルター掃除を行い、レース後にターボチャージャーの確認を行うとのこと。

年間使用数に制限がない部品なのでダメージを確認した場合は新品と交換するが、ダメージが確認されたターボチャージャーでも使用可能と判断すればテストなので使用するとのこと。また、マイレージの蓄積や使用不能と判断されたターボチャージャーは、コスト的な点からオーバーホールはせずに新品を購入するとのことでした。

ちなみにターボチャージャーを購入する際は複数個を注文することが多いが、基本的には個体差は極めて小さく、選定して使用するといったことはないそうです。

なるほど、少しづつですがGT500のターボチャージャーについて分かってきました。

それでは次はホンダさんに聞いてみましょう。

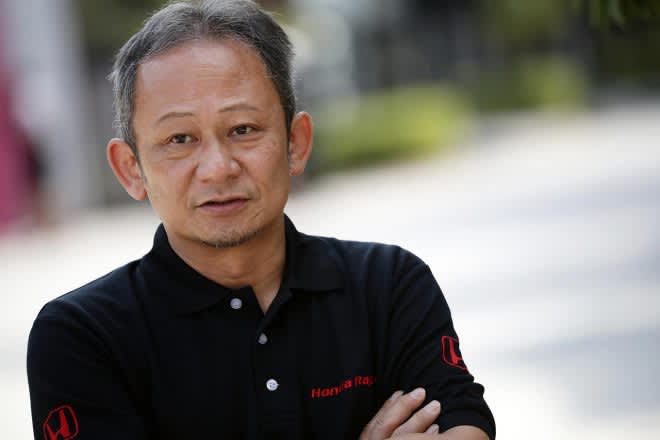

株式会社本田技術研究所ホンダGTプロジェクトリーダーの佐伯昌浩エンジニアにお話をお聞きします。まずターボチャージャー単体を見せていただけることになり、私を含め取材陣のテンションが一気に上がります。

クラス1=GT500のターボチャージャー《ギャレット製GTR3576R》です。過去にモーターショーなどの展示やGTA(GTアソシエイション)からの広報写真などはありましたが、最前線のターボチャージャーの公開は初めてではないでしょうか。

もうこの頃の私の興奮度はMAXです。

ちなみにこのターボチャージャーのお値段、おおよそ軽自動車が1台買えるぐらいの値段だそうです。

一緒に見ていたオートスポーツ本誌編集長の「もうこれは三面図撮影させてもらうしかない」のひと言から、全周囲を撮影します。

まずはコンプレッサー側から。タービンブレードとハウジングのクリアランスに興奮します。許可をいただいてタービンブレードを回させて頂きましたが、なかなかトルクがあります。タービンブレードも重量のあるものが装着されているとのこと。

反対の排気側です。過去にはエキマニとハウジングを接合する部分にクラックが入ったこともあったそうです(Garrettのtの下、ちょっと凹んでいるところ)。

コンプレッサー側と排気側の接合部を見ます。青くアルマイトメッキされた部分はオイルラインになります。

興奮したまま反対側も見ましょう。佐伯エンジニアによるとターボチャージャーはGT500クラス、クラス1規定の共通部品ですが、画面中央に見えるオイルラインの形状は各メーカーによって違うと思うとのこと。

排気側ハウジングの絞り込み、オイルラインの部品形状が美しいです。画面中央から下に伸びる銀色の線は油温センサーのケーブルと思われます(興奮状態にあり聞き忘れています)。

コンプレッサー側タービンブレードのまわりにはサージング領域を広げるスリットが設けられています。この部分が加給時にもっとも負圧が高くなり、タービンブレードへの負荷も高くなるところと思われます。

それでは佐伯プロジェクトリーダーにNSX-GTに関してお話をお聞きしましょう。

●スーパーGT・ホンダNSX-GTのターボチャージャー運用法

ライフに関して基本的にはヒューマンエラーや部品の不具合がない限り、現在のターボチャージャー年間使用基数は1基で大丈夫とのこと。現規定が導入された当初は燃焼室の筒内流動を高めようとポート形状を複雑にし、空気は入りにくいが流動は大きいというような設計にしたとのこと。

しかし、ポート形状を複雑にすると抵抗が大きくなりそれは高いブースト圧を必要としタービンへの負担が大きくなり、結果的にタービンブローの原因となったといいます。

反対にNAのようなポート形状にすると直噴エンジンでは燃焼効率が低下するがブースト圧を抑えることができ、結果それはターボチャージャーへの負担を減らすことができる。共通部品として使用できるターボチャージャーとインタークーラーが決まっている以上、それに合わせてエンジン諸元を決め燃焼効率と耐久性のバランスのいいエンジンを造ることが大事だそうです。

また、昨シーズンを振り返るとエンジン交換後のチェックの際内部部品が破損している箇所もあり、2019年は信頼性に重点を置いて開発していると話していました。余談ですが、エキマニ形状も重要で現在も新しい仕様を試しているといいます。集合部などは3Dプリンターで造っちゃうらしいですよ。

話がだいぶ難しくなってきましたが、最後にパイピングの密閉についてお聞きしました。基本的にはスーパーフォーミュラと同じエアクリーナーを使用しホースバンドで密閉しているとのこと。

過去にホース内部への異物の侵入はなく、タービンブレードへのダメージは皆無だそうです。この辺はFR車両よりエンジンルームに多少の余裕があるために大きめのエアクリーナーが使用できることと、吸入口が車両フロント側に設置されていない点なども有利に働いていると思われます。

写真はスーパーフォーミュラSF19ですが、画面中央下の丸い物体がエアクリーナー、その奥にタービンがあります。

ちなみにホンダ勢はパイピングを固定する際、ウィギンスと呼ばれるバンドを使用していると思われます。上の写真でもエアクリーナーの奥にちょっとだけ見えています。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

《GT500 ターボチャージャー編》お楽しみ頂けましたでしょうか。

共通部品とはいえ、普段あまり語られることはありませんでしたが掘り下げて行くとやはり深いものがありました。同じ部品とはいえ、各メーカー、ターボチャージャーの使用に関する考え方はさまざまなようです。ドライバビリティ優先なのか、耐久性優先なのか、はたまた馬力なのか。年間使用エンジン数2基が故のも苦労もあると思われます。

今回取材できなかったレクサス勢を含め、今後もターボチャージャーについては取材をしていきたいと思います。みなさまもGT500を見た際にはターボチャージャーに思いを馳せてみてください。そして、砂埃の中を走るGT500を見たらターボチャージャーを心配してあげてください。そのうえで、本ブログを読み返して頂ければ幸いです。きっとレースがもっと楽しいものになると思います。

みなさま、本ブログに最後までお付き合い頂き誠に有難うございました。また本ブログ執筆にあたり取材を受けて下さった各メーカー御担当者様、タービン撮影に御協力頂きましたニスモ様、ホンダ様に加え、株式会社M-TEC様にもこの場を借りまして御礼申し上げます。

それでは最後はセパンの美しい夕日と共にお別れしたいと思います。

もう脳内では金曜ロードショーのオープニング、トランペットの音色が流れています。そしてタイトルバックにはあの白い文字で……

《ターボチャージャー》

了