<米将軍>徳川吉宗(国立国会図書館文献より)

米による財政改革

近年、大水害が頻発している。異常気象による<想定外>の豪雨などが要因との指摘を聞く。だが無堤地のままの中小河川や管理者のいない農業用ため池、湿地・沼地の宅地用乱開発、森林・原野の管理放棄などが被害拡大の背景にあるのではないだろうか。ここで江戸中期の大規模新田開発の成果と大水害の多発の因果関係を考えてみたい。

江戸幕府<中興の祖>とされる8代将軍吉宗(1684~1751)の治世は、享保改革という一大改革期であった。江戸幕府3大改革の一つであるこの改革は、行き詰った財政事情の打開策を目指した。3大改革の中では成果を挙げたものとして評価は高い。(吉宗の享保改革の<光と影>については本連載でも取り上げている)。

<米将軍>吉宗は困窮した財政事情を打開するため全国規模での新田開発を奨励した。その厳命を受け先頭に立って大規模な新田開発・治水利水事業を指揮したのが勘定吟味役本役(今日の財務省・農林水産省兼務幹部に相当)となる井澤弥惣兵衛為永(いざわやそうべいためなが、1663~1738)であった。

地方巧者(じかたこうしゃ、農業土木技術者)弥惣兵衛の生涯は異例づくめと言えよう。士農工商の身分制度が確立された江戸中期にあって、紀州(現和歌山県)の山間地の一介の農民(豪農)から若くして紀州藩士(士分)に登用され治山治水・農業土木に功績を残し、さらには60歳(還暦)となって、今度は幕臣(将軍お目見え以上の役職)に取り立てられて江戸に出た。

一連の人事は吉宗が直々に行ったが、井澤のような農民から階級制度の厚い壁を乗り越え三段跳びのように出世栄達を果たした人物は江戸時代を通じて他に多くの例を見ないと思われる(江戸後期の農政家・二宮尊徳が思いつく)。もっとも吉宗自身も、紀州藩主にはなれないと自他ともに認めていた藩主の四男が、55万石の藩主になり、あげくに将軍にまで上り詰めたのである。吉宗は「強運」の男であった。

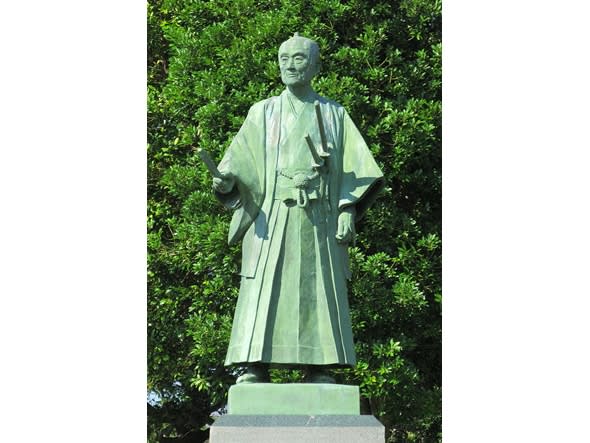

井澤弥惣兵衛像(さいたま市見沼自然公園)

空前の大自然改造

吉宗時代の新田開発には際立った技法上の特徴があった。それが「紀州流」である。江戸時代前期に盛んに行われた新田開発では、農業用水として湖沼、溜池、小川の水を利用する場所を対象としており、大河川の中・下流域付近一帯は手つかずのままであった。この肥沃な地帯が開発対象とならなかったのは、当時の築堤技術、河川管理技術では河川の流れを統制するのは不可能だったからである。治水技術が未熟だった。ひとたび豪雨に襲われると、洪水は堤防を切ってあふれ出し、一帯を水面下に没し去ってしまう。流域民も溢水(いっすい)の危険をあらかじめ考慮して、河川敷を広く設けており田んぼや民家は遠く避けるのを常とした。徳川幕府が伝統的に採用してきた「伊奈流(関東流)」工法は、そのような技法に立つものであった。

将軍・吉宗が紀州藩から招聘した井澤弥惣兵衛ら土木技術者たちは、新工法(紀州流)を幕府の治水策の柱に据えた。それは強度を持った築堤技術と多種の水制工を用いた河川流路の制御技術(「川除(かわよけ)」)とをもって、大河川の流れを連続長大の堤防の間に閉じ込めてしまう技法であった。

弥惣兵衛は、将軍の意を体し近畿地方から関東甲信越地方一帯にかけて一大新田開発を手掛けた。紀州流によって、大河川下流域付近一帯の沖積平野、及び河口デルタ地帯の開発が可能となった。しかも堤防の各所に堰と水門を設けて、河川から豊富な水を農業用水として引き入れることによって、河川付近のみならず遠方にまで及ぶ広大な領域に対して田地の灌漑を実現した。あわせて山林原野の開墾も手掛けた。農政の大転換であり、空前の大自然改造であった。

幕府は、新しい土木技術や河川管理技術によって、同時に勃興する商人たちの資本力を活用した町人請負制型の新田開発の方式を導入することによって、幕領の石高がこの時期に約60万石もの増大をみて460万石ほどまでに上った。<米将軍>吉宗のもと、幕府の財政再建は着実に進行し、改革の開始から10年余を経た享保16年(1731)頃には財政は黒字基調に転じて諸大名からの上米(強制的に取り立てる米)に依存しなくてもいい状態に到達した。

効率的な紀州流治水

紀州藩士時代の弥惣兵衛(30~60歳まで)の功績を考える。この間に紀州流が確立した。彼には同じ地方巧者・大畑才蔵という優れた年上の農業技術者(パートナー)がおり、今日大河・紀の川などで使用されている大堰、水路、農業用ため池などは弥惣兵衛・才蔵の地方巧者コンビが計画し施工したものが大半である。(藩主は吉宗である)。中でも紀の川の小田井(おだい、井は堰の意)は広大な沃野を誕生させた一大事業であった。

小田井は江戸中期の農業土木技術の最高水準のものであり、弥惣兵衛と才蔵によって開発された「水盛器」を使った水準測量の成果は、統制された用水路の縦断勾配に表れており、その精密さは追随を許さない高度なものであった。起伏に富む段丘地形を水平に近い緩勾配で開削するたびに中小河川の谷間が立ちはだかった。これらもサイフォンの原理を応用した伏越(ふせこし)や谷川の上に水路を架ける渡井(とい)で解決した。穴伏川の深い谷に無橋脚の水路橋を架設する難工事も、高度な技術力で切り抜けた。この水路橋は「龍之渡井(たつのとい)」と呼ばれる。小田井の難工事を物語るものは、伏越や水路橋の多いことである。現在用水には9カ所のサイフォンと「龍之渡井」など8カ所の水路橋がある。

才蔵の工法の特徴は、用水路を丁場(受け持ち区域)割にして丁場ごとに必要な資材や掘(掘削)、築(盛土)の土量などを算出したこと、そして、必要人足を割り当てて各工区ごとに同時に着工し、施工期間を著しく短縮したことである。丁場割の基礎として必要なことは、人夫1人1日の作業量の基準を算出することである。

丁場割は60間(約109m)を基準とし、各丁場ごとの掘深・天端(てんば、堤防などの上端)幅を求めて掘り取り量を算出し所要労力を知る。さらに、現場の表示や施設物の種類、数量、位置などを決め、これらを1冊の帳簿に記録する。土木工事の成否を決めるのが測量である。才蔵は竹筒と木で作った水盛台(レベル測量機器)を考案し、距離60間を1区切りとして測量し、3000~5000分の1という緩勾配の用水路を開削している。

広大な水田生んだ見沼用水

弥惣兵衛が、吉宗の命により江戸城に召されて手掛けた最大の事業は、今日埼玉県南部に広がる見沼代用水の開削(見沼干拓)と閘門式を取り入れた見沼通船堀の掘削である。見沼代用水はわずかに半年間の工区割り突貫工事で完成している。関東平野南部に広大な水田が出現し、大江戸100万人の台所を潤すのである。

享保12年(1727)秋から開始された見沼溜井(溜井は農業用ため池)の干拓・新田開発と代用水の水路開削は、水路の新掘削や樋管・橋の築造はすべて村請負で行われ、工事用材(挽立材は官木、丸太材は請負入札による買い上げ品の交付)と鉄物類は別途に供給された。2カ月後の同年11月を完成目標として工事は開始された。

工事は流域の村々によって丁場を区切って分担され、各丁場内で伏し込む樋堰は、江戸職人によって別途に作製された完成品を運んで来て伏し込んだ。「三室村文書、享保12年」によれば「出来方改めの時には仕様帳と異なる個所や粗末なところがあった時には、その場所の人足の賃金は支払われない。その上どんな処分を受けても一言も申し訳をしてはならない」(現代語意訳)とある。

工事は芝川の旧荒川吐口(落口)から始まり、上流へさかのぼる形で進められた。旧水路2200間(約4km)余りを瀬替え(流路変更)または切り広げることによって川幅を12間(約20m)に改修し、八丁堤を切り開いて見沼の溜水を放流した。

見沼新田開発は、弥惣兵衛の目論見通り翌13年(1728)2月に完成し、翌3月に下中条の元圦(もといり)を開扉(かいひ)して利根川からの取水を開始した。「見沼土地改良区史」によって代用水路開削を総括してみる。新川延長4万6957間5分(約84.5km)のうち、見沼代用水路開削の距離は2万9577間5分(約53.2km)、芝川新川開削改修共(注:見沼新田開発に伴う悪水路開削や改修)1万7380間(31.3km)となる。掘削の面積は24万坪(1坪は3.3m2、見沼代用水路15万坪、芝川9万坪)である。

労役はのべ90万人(見沼代用水路1坪に付き平均3人3分強、見積もり50万人。芝川1坪に付き平均4人5分、見積もり40万人)、これは当時の江戸の総人口とほぼ同じ数であり、丁場に労働者がアリのように群がって働いた実態をうかがわせる。その賃金は1万5000両(人夫1人賃金1匁の割、当時の両替で60匁で1両)に上った。今日に換算して1日当たり数千円であり決して高くはない。

見沼の新田開発によって、幕府は総工費2万両を費やし、水路、道路、畦畔(けいはん)、河川敷に使うため古田65町歩(1町歩は約100a)余りを失った。だが開発の結果新たに新田1175町歩が生まれ、地代金2104両を得た。享保16年(1731)には新田検地後、毎年上納米4960石余りを確保することになった。同時に、水田に乏しかった見沼廻りの村々では、各村30町歩から200町歩の新田を請地することになり、7500石の収穫を得られるようになった。また流作場同然の荒地が500石余りの良田に生まれ変わった。

見沼干拓と代用水の水路開削は、関東平野の中部地域の用排水を管理統制するとともに、流域の沼・湿地の干拓・新田開発も進めたことに大きな意義がある。

見沼通船堀(日本初の閘門式運河、個人蔵)

パナマ運河と同じ構造

弥惣兵衛が考案した見沼通船(水運)は、見沼代用水路が完成した享保13年(1728)から3年後の同16年に運航された。この画期的な舟運事業は、江戸と見沼代用水路の村々を直接結びつけることにあった。だが用排水分離方式によって完成した東西2つの代用水路と中央排水路の芝川をどう結び付けて通運可能にするかが重要な決め手であった。そのために考案されたのが通船堀の開削である。代用水路を利用すると、かつての溜井流末であった八丁堤までは通船可能である。だが八丁堤地点で、代用水と芝川との高低差が1丈(約3m)もあり、どうしてもこの地点に通船堀を掘削して結ぶ以外に方法がなかった。弥惣兵衛は水位差を閘門(こうもん)によって調節することにした。

閘門式運河というのは、船を高低差のある水面に昇降させる水門装置で、船を入れる閘室があり、閘室の前後に開閉できる扉(水門)をつける。一方の扉を開いて水と共に船を閘室に入れ、その扉を閉めて船を他方の水位と同じにして運航する。中国では13世紀に築造されているが、日本では極めて珍しい試みであった。日本初の閘門式運河との評価もある。構造はパナマ運河と同じであり、同運河に先立つこと約170年前の建造である。

見沼通船堀は、東西両縁水路と芝川を結ぶもので、八丁堤と同じ約900mである。途中に2カ所に堰枠を造り、その開閉による水位の調節によって川舟(舟底の平らな平田舟)が荷物を積載したままで上下できるようにした。見沼通船堀が完成した享保16年10月5日、弥惣兵衛は勘定吟味役の本役に昇進する。68歳。享保改革時代を代表する農政家となった。

自然の大改造による水害

<米将軍>吉宗が命じた「自然の大改造」ともいえる新田開発は、すべてにおいて成功したわけではない。広い新田を耕作する労働力の不足、新田入植者の不足の問題が出てきた。さらに深刻な問題は、行きすぎた開発に伴う水害の続出である。平野から山地に至る大開発の進行は、河川に大きな影響を与えた。大洪水の頻発である。開発万能主義の大きなツケであった。弥惣兵衛が没して4年後の寛保2年(1742)夏、関東甲信越地方は江戸期最悪の大水害に見舞われ、1万人を超える犠牲者を出した。その後も数年おきに大水害が発生するのである。(拙書「天、一切ヲ流ス」参考)。流域の村々では水争いが多発し、緑肥や馬草・燃料の不足が恒常化した。もはや農地拡大一辺倒では問題を解決できなくなった。(この間、1732~33年にあたる享保17年~18年にかけて、西国を中心に享保の大飢饉に見舞われる)。

新田開発は全国各地で境界紛争を頻発させた。入会山の開発は、入会山の境界と、その開発耕地の帰属をめぐる争いをもたらした。沼沢や河川・海岸の開発は、漁業権や水辺植物採取権の補償問題に関する紛争を惹起した。新田開発は治水策と密接に絡むことによって、より複雑な紛争を発生させた。

それは新田への用水確保の問題でもあった。本質的には大河川流域の新田開発のあり方に関わるものであった。河川は自然境界として国境、郡境、村境としての役割を備えている。河川流路の変更は、それ自体で境界論争を導くものであった。河川境界についての従来の慣行を根底から揺るがすものであった。水害の防衛策は地元村の堤川除(つつみかわよけ)の工夫や堤防強化だけでは進まなくなった。

吉宗政権下の弥惣兵衛を頂点とする紀州流河川技術者は、新田開発と治水政策を一体のものとして認識した。幕府は享保の改革で推進した開発万能主義の農政から、農業技術の改良や農業経営の集約化という量より質の精農主義の農政に方向を転換せざるを得なくなる。

参考文献:拙書「<紀州流>治水・利水の祖 井澤弥惣兵衛」、「徳川実紀」、和歌山県・埼玉県資料、筑波大学附属図書館文献。

(つづく)