なんだか難しそうでどこから手をつけてよいのやら

安全な登山には欠かせない地図読み。分かってはいても、覚えることも多そうだし何だか取っつきにくいな、と感じている人は多いことでしょう。

まずはよく使う地図記号から覚えよう

確かに、等高線、山座同定…など、道迷いを防ぐための正確な地図読みを行うには、覚えることがたくさん。全部一気に覚えるのは大変です。

そこで提案したいのが、まずはよく使う地図記号から覚えるという方法。地図記号がわかると地図を見た時にその場所がどんな様子なのかがイメージできるので、地図を見るのが楽しくなります。まず最初は、地図記号から始めて、地図読みに必要な知識を徐々に身に着けていきましょう。

【1】山で目立つランドマークの記号

【2】植物や地表に関する記号

【3】土や岩に関する記号

【4】水に関する記号

【5】道に関する記号

を順番に見ていきましょう。

途中に確認クイズも入れているので、覚えたと思ったらチェックしてみてください。

【1】山で目立つランドマークの記号

まず最初に紹介するのはランドマークの記号。特徴が少ない山中でも、コンパスを使って詳しい位置をわりだすための目印となり、現在位置が把握しやすいのが特徴です。ただ、施設が新しすぎたり小さすぎるものは記載されていない場合も多いため、注意が必要。

①風車

風車は風力発電のために建てられた人工物で、山腹でよく見かけます。サイズも大きいため、遠くからでもはっきりと目にすることができ、目印となるでしょう。

②建物

総描建物(小)や普通建物と言われる記号で、山中にある小屋や観測所など施設の位置を記しています。建物は、現在位置を把握するための目印として非常に活用しやすい地図記号です。ただし、農機具小屋や四阿などの小さな建物は省略されている場合もあるため要注意。

③送電線

山深いところでも送電線が走っていることがあるため、登山中の目印にしやすい地図記号です。送電線の向きが変わっている地点には必ず鉄塔が建っているので、現在位置の把握に役立てやすいですよ。

④電波塔

電波塔はアンテナが複数取り付けられた鉄塔で、TVやラジオ、無線通信などの送受信を行うための施設。低山などの山頂に建てられていることが多く、遠くからでも目立つため目印にしやすいのが特徴です。

⑤せき

川の流れの調節や川から農業用・飲用の水を取り入れるなどのために、川をせき止める形で作られた施設を表しています。河川で見られるものですが、砂防のためのせきが山奥に作られていることもあり、沢沿い(谷沿い)で見かけることもあるでしょう。

⑥噴火口

火山において噴火や噴気している火口をはじめ、現在は休止しているものの将来の活動が予想されるところなどに記される記号です。噴火口は頂上にあると思いがちですが、山腹にもあります。

⑦三角点

三角点は測量のために作られた位置の基準点で、記号の載っている場所に三角点の石柱があります。山では山頂に設置されているのを目にすることでしょう。現在位置把握には役立ちますが、10数cm程度とサイズが小さいため、登山中の目視による目印にはできないのも特徴です。

まとめのクイズでチェックしよう

【読図の基本を覚えよう】地図記号~ランドマーク篇~〈全7問〉

地図読みの技術と知識は大切だけど、全部一気に覚えるのは大変。そこでまずは地図記号を覚えていこう。今回は山の中でも目立ちやすい「ランドマ...

【2】植物や地表に関する記号

次に植生に関する地図記号を紹介します。これらは正確な現在位置の把握にはあまり役立ちませんが、ルートがどんな様子かを想像するのに役立ちます。針葉樹林帯や広葉樹林帯のマークがあるので樹林帯で景色は期待できないな、ハイマツ帯のマークが出ているので視界が開けて展望が期待できるな、といったようにルートのイメージがつくでしょう。

⑧ハイマツ帯

ハイマツは、高山で標高の高いところに生えている背丈の低いマツです。この記号が記されているところには一帯がハイマツで覆われていることを示しています。風雨に野ざらしとなる場所でもあるため、この地帯を歩くときは天候にも気を配っておきましょう。

⑨広葉樹林帯

ブナやケヤキなど、平たい葉を付け被子植物に分類される樹木のことを広葉樹といい、記号は付近一帯で広葉樹が生えていることを表しています。山では、麓から森林の生育できなくなる森林限界までの一帯で見かけるでしょう。

⑩針葉樹林帯

マツやスギなど針葉樹があたり一帯で生えていることを示し、山では麓から森林限界までの範囲で目にします。日本の針葉樹林は多くが植林された人工林のため、林内の見通しが良いのも特徴です。

⑪笹地

高さが2m以下の笹で覆われた地帯を表しており、稜線やその付近でも見かけることがあります。視界が開けて展望がきくのが特徴です。竹林と地図記号が似ているため注意。

⑫竹林

竹が密集して生えている植生を表し、低山で見かけることがあります。

⑬植生界

その名の通り、生えている植物がはっきりと異なっている境界部分に示される記号です。平地では土地の利用の仕方が違う場合などで使われていますが、山では畑や果樹園などの耕作地と樹林帯との境界が示されています。特徴的なため、現在位置を確認するのにも便利です。

まとめのクイズでチェックしよう

【読図の基本を覚えよう】地図記号~植物・地表篇~〈全6問〉

地図読みの技術と知識は大切だけど、全部一気に覚えるのは大変。そこでまずは地図記号を覚えていこう。今回は登山ルートを想像するのに役立つ「...

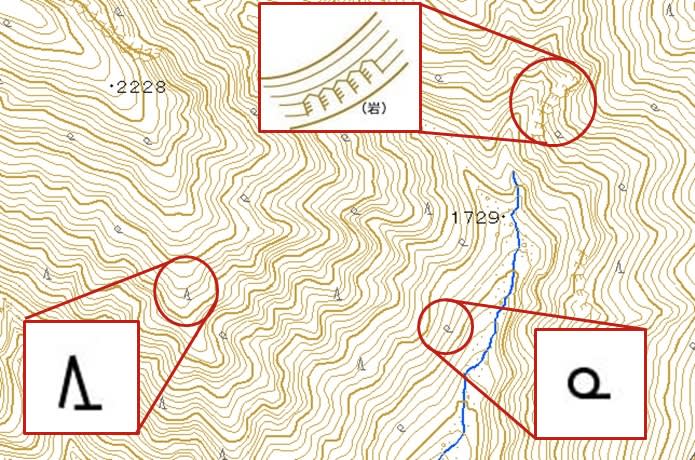

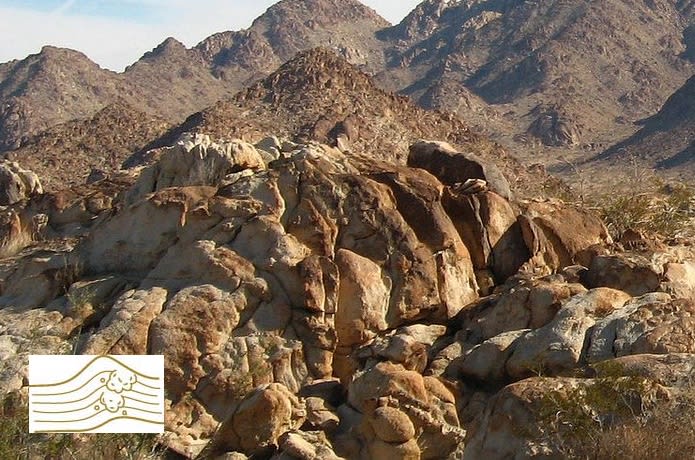

【3】土や岩に関する記号

続いて土や岩など地形に関する記号を紹介します。これらも現在位置特定には役立たないことが多いですが、ルートのイメージがつきやすく、岩場や崩れた斜面といった難所・危険地帯の予測に役立つ記号です。

⑭砂礫地

砂や礫に覆われたエリアを表していますが、砂に覆われた海辺や小さな石が敷き詰められた河原をはじめ、抱える程の大きな石で覆われた場所まで実に様々。山では高山帯で目にすることが多い地形です。

⑮荒地

荒れた状態で利用されていない土地や湿地、沼地などを表しています。山においては草地や灌木地を示しており、視界が開けているのが特徴です。稜線付近でも見かけます。

⑯岩

個々の岩ではなく、付近一帯の地表がむきだしの岩で覆われた岩盤であることを示しています。登山シーンでは岩場と言われる場所で見かけるでしょう。辺り一帯が岩の地形だと分かりますが、広範囲に広がっている場合は現在位置特定のための目印としては不向きです。

⑰土崖

土砂が崩れてできた、高さ3m以上・長さ75m以上の急斜面を表しますが、砂取場の急斜面や鉄道の土手なども土崖で示されています。土崖は範囲が明確ではなく周りとの区別が難しいため、位置把握にはあまり役立ちません。

⑱岩崖

高さ3m以上・長さ75m以上の岩の急斜面を表しています。山腹で見かけることが多いでしょう。ただ、周囲の地形に「岩」や「砂礫地」があることが多く、現在位置を知る目印としてはあまり使うことができません。

まとめのクイズでチェックしよう

【読図の基本を覚えよう】地図記号~土や岩篇~〈全5問〉

地図読みの技術と知識は大切だけど、全部一気に覚えるのは大変。そこでまずは地図記号を覚えていこう。今回はルートのイメージがつきやすく、岩...

【4】水に関する記号

水に関する記号を紹介します。滝や池など特定の地点を指し示すものは目印となり、現在位置をわりだすのに便利です。一方、湿地や雪渓などは地形のイメージができますが、範囲が明確でないので現在位置を特定するのにはあまり役立ちません。

⑲滝

川の水の流れが落下するところを滝といい、高さが5m以上で常時水が流れている滝を示しています。幅20m以上の滝は滝(大)の記号で表記します。川や沢のあるところで目にする記号です。

⑳池

自然・人工問わず、池や沼は25m×25m以上の大きさで常に水をたたえているものが記号で表示されます。山上にも池はあり、現在地のだいたいの把握に活用できるでしょう。

㉑湿地

湿地は水を含んだ土地のことで、75m×75m以上、または50m×125m以上の大きさのものが記号で示され、荒地の記号が重なって表示されていることもあります。

㉒川

川は水色で塗られた幅のある線や青の一本線で表示され、幅も川幅にならって示されています。ただし、山中にあり、季節によっては涸れることもある小さな沢までは表示されていません。

㉓万年雪

万年雪と呼ばれる地図記号で、一年中雪や氷が残っているエリアや雪渓にも使われることがあります。大きさは大小様々ありますが、この記号で示されるのは9月に50m×50m以上残っているものです。一部の高山で出会う以外は滅多に見かけることはなく、気候によって地図に記載されている境界が違う場合があります。

まとめのクイズでチェックしよう

【読図の基本を覚えよう】地図記号~水篇~〈全5問〉

地図読みの技術と知識は大切だけど、全部一気に覚えるのは大変。そこでまずは地図記号を覚えていこう。今回は滝や池などの現在地の特定に役立つ...

【5】道に関する記号

道を表す記号は登山で最もよく活用する記号で、主な登山道は徒歩道で示されています。しかし、道の様子は様々で、道と道の分岐が実際とは位置がズレていたり、実際には存在しないといった場合もあるので注意も必要です。

㉔徒歩道

道幅が1.5m未満の道を表し、登山道はこの徒歩道で表されることが多いのが特徴です。ただ、整備された道や踏み跡が分かりにくい道など、いろいろな種類の道があります。最新の登山用地図やガイドブック等で道の様子を確認しておきましょう。

㉕幅員3.0m未満の道路

横幅が1.5m以上3.0m未満の軽車道を表します。登山道へ入るまでの林道などがこの軽車道で表されることが多く、舗装されている場合もあれば未舗装の道もあり。

㉖一車線道路

一車線の道路を表し、舗装された道であることが多いのが特徴です。大抵の場合、こうした一車線道路からさらに徒歩道や軽車道が分岐して登山口へと繋がっていますが、中には道路脇にいきなり登山口があることも。

㉗索道(ロープウェイ)

ロープウェイのゴンドラやリフトのなどの車体をぶら下げるケーブルが通っていることを示しており、スキー場がある山やロープウェイの架けられた山で目にできます。ロープウェイ周辺が開けていれば、遠くからでも見えて現在位置を把握するためのよい目印となるでしょう。

まとめのクイズでチェックしよう

【読図の基本を覚えよう】地図記号~道篇~〈全4問〉

地図読みの技術と知識は大切だけど、全部一気に覚えるのは大変。そこでまずは地図記号を覚えていこう。今回は登山の時によく活用する、「道に関...

目立つけど地図に表現されないものも

石を積み上げたケルン。よく登山中に見かけますよね。山頂や稜線、登山道の分岐付近などで積み上げられて目立っていますが、地図に表記されていないので地図読みのナビゲーションとしての機能は薄いといえます。

地図読み最初のステップ、地図記号

登山に必要な地図記号を種類別にみてきましたが、地図記号の指し示すもののイメージが掴めたでしょうか?まだ今一つ記号とイメージが結びつかない人は、もう一度見返してみてくださいね。地図記号を見たときに、すぐにその記号が表すもののイメージができたなら、地図記号もマスターです。そんなあなたは、復習も兼ねてこちらのクイズに是非挑戦してみてください!