(写真AC)

□事例 人手が足りず受注を見合わせ

A社は正規、非正規を合わせて300人ほどの社員を抱えるビルメンテンス会社です。近年はオフィスビルだけでなく、インバウンド需要に伴ったホテルの建設ラッシュから、客室や共用部分の清掃業務の引き合いも増えてきていて、仕事は引きも切らない状況です。

しかしながら、A社ではここ数年人員不足が深刻で、求人を出してもなかなか人が集まらない現状があります。業界の競合も激しく、受注単価も低い状態が続いているためにそれほど給料を上げられないことも理由となり、慢性的な人手不足が続いています。今年に入り清掃員の数が足りずに受注を見合わせるケースも出てきてしまい、このままでは昨年度より業績が落ちてしまうことは明らかです。

A社社長は先日「人手不足倒産件数が過去最高になった」というニュースを目にしました。倒産の理由について「社員の入れ替わりが激しく、採用しても賃金の高い他の企業に移ってしまうなどで長続きしなかった。その結果、慢性的な人手不足と人件費増などで赤字経営に陥ってしまった」と解説されているのを聞いて、決して人ごとではないと思っています。数年後にA社にも同じことが起き得るかもしれません。社長は今後の自社の経営戦略として何を行うべきかということに頭を悩ませています……。

□解説:「人手不足」関連倒産は400件超え

2018年度の「人手不足」関連倒産は400件に達しました(東京商工リサーチ調べ:2019年4月5日)。これは対前年度比で28.6%増となる件数で、これまで最多だった2015年度の345件を上回り、最多件数の更新となりました。人手不足倒産に陥った業種を見ると、「建設業」「サービス業(特に介護分野)」「運送業」が目立っており、この3業種で全体の7割以上を占めるようです。

少子高齢化に伴う生産年齢人口(15~65歳未満の人口)の減少は、今後ますます加速するということはよくニュースで取り上げられますが、一方で、労働力人口は減っていないという統計があります(「労働力調査」:総務省統計局2018年)。労働力人口とは、満15歳以上で労働する意思と能力を持った人の数を指し、学生や専業主婦など労働する意思のない人は数に含まない一方、65歳以上の就業者を含みますが、実は6年連続で増加しています。

この「増えている労働力人口をどのように確保するか?」が企業に問われています。具体的な対策として、「賃金や雇用体系を見直し、人を確保する」というのは最もオーソドックスなものですが、そう簡単に賃金を上げられない現実もあるでしょう。人材確保が難しい局面では「業務の効率化を図るための設備投資やシステムを導入し人手を必要としない仕組みを作る」ことも考えられる対策です。専門化している業務を「マルチタスク化」する、古い慣習を見直し無駄な書類や帳票をなくす「ペーパーレス化」を行う、社内で行っていた業務をアウトソーシングする「外部ITサービスの活用」など、業種・業態に合わせて人手不足に必要な対策は行わなければなりません。

□対策:福利厚生や健康配慮がポイント

この4月に新入社員を迎えた企業・団体は多いと思います。昨今の「超売手市場」の中において、彼ら・彼女らはどうして皆さんの企業・団体に入社を決めたのでしょうか?

経済産業省が2017年に実施した「健康経営と労働市場の関係性調査」の中に、就職活動中の学生に対し「将来どのような企業に就職したいか?」を聞いたアンケートがあります。そこで上位を占めた答えは、①福利厚生が充実している(44.2%)、②従業員の健康や生き方に配慮している(43.8%)、③企業理念・使命に共感できる(38.1%)でした。これまで人気企業の条件と思われていた「給与水準が高い」(23.1%)、「知名度が高い」(10.9%)を大きく引き離した結果でした。このあたりに「増えている労働力人口の確保」につながる答えが潜んでいるかもしれません。

数年前から、経済産業省では、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営優良法人」として認定を行っています。また、厚生労働省でも従業員の健康やメンタルヘルスの保持・増進についての実践を行い、一定の水準に達した企業を認定・公表する「安全衛生優良企業公表制度(通称:ホワイトマーク)」を実施しています。実は、これらの制度を活用することで、認知度が向上し、就活生が大幅に増加したり、内定後辞退率が減ったりしたなど、人材の囲い込みに成功した企業があります。人材確保を単なる「採用」の問題として捉えず、「自社の職場環境の改善」として考えれば、行うべき対策がさらにいくつか出てくるのではないでしょうか。

なお、事例にあった企業では、この4月から施行の「改正入管法」で新設された「特定技能」という外国人在留資格に該当する業種(建設業や介護など14業種)でもあり、外国人労働者の活用も対策の1つになり得ます。この改正入管法の施行に対してはさまざまな議論や多くの問題点も指摘されていますが、少なくとも14業種に該当する企業では、自社での採用の可否に関わらず、制度やスキームの検討はしておくべきでしょう。この4月から在留資格「特定技能1号」を取得するのに必要な「相当レベルの技能」の有無を判定する技能試験が順次開始されました。宿泊業、介護業、外食業の3業種の技能試験が4月に行われ、10月には飲食料品製造業の技能試験が実施されます。また本年秋以降にはビルクリーニング業の技能試験が実施される予定です。※14業種のうち残りの9業種に関する技能試験については、2019年中または2019年度内に行う予定となっています(法務省)。

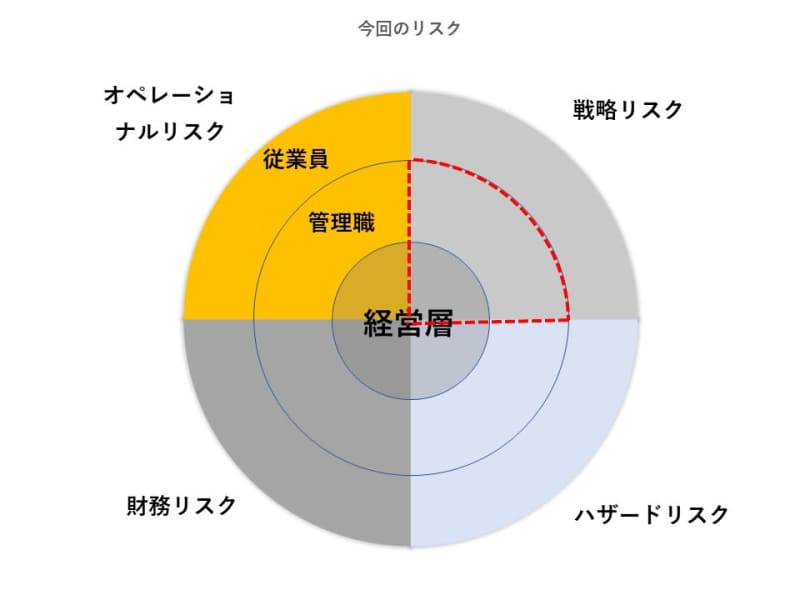

今回のリスク:主に経営層・管理職が注意すべき戦略リスク

(了)