航空機事故は離着陸時に多い(出典:写真AC)

ロシアの着陸炎上

ロシアの首都モスクワのシェレメチェボ空港において、現地時間5月5日夕方(日本時間6日未明)、アエロフロート・ロシア航空の旅客機スホイ・スーパージェット100(73名の乗客と5名の客室乗務員)が緊急着陸して炎上した。

ロシア連邦調査委員会は37人の生存が確認されたと発表。調査関係者はタス通信などのメディアに対し、残り41人は死亡したと明らかにした。

また、同機客室乗務員よると旅客機は現地時間の午後6時(日本時間6日午前0時)すぎに離陸し、モスクワから北西部ムルマンスクに向かっていたが、離陸後27分後くらいに雷雲の中に入り、あられが機体を直撃する音が聞こえ、雷光を見た後、機体からの異音と異臭に気づいたとコメントしている。

同機パイロットからは、「落雷を受けてすぐに通信機能が失われた。緊急時の周波数を使ったが、地上と交信しようとしてもすぐに切れてしまう状況だった。」など、不具合のために引き返したいと連絡があり、午後6時半ごろに炎と黒煙を上げながら緊急着陸し、炎上する旅客機の様子がロシア国営テレビに映し出された。

At least 41 dead as plane makes emergency landing(出典:YouTube)

他の機体からの目撃者や事故映像提供者の情報では、「機体が緊急着陸する際、滑走路に機体を何度か打つ付け、胴体着陸のような状態になり、主翼から漏洩した燃料により火災発生したのではないかと思う」とコメントしている。

無事に脱出した乗客は「胴体着陸後、ものすごい振動と悲鳴で、機内はパニック状態となった。機体が停まると主翼から後部に掛けて炎上し、あわてて避難しようとした乗客が、風上側の非常口を開けたことから、熱気と黒煙が機体内部に進入。避難が遅れた乗客たちは一酸化炭素中毒や有毒ガスによる窒息、気道熱傷などで、意識不明となり、やがて死亡したのではないかと思う」とコメントし、関係者間でも同様に見なされているようだ。

さらに火災が発生した主翼近くの非常口に座っていた乗客の話によると「着陸時、滑走路に機体を数回ほど打ちつけた後、主翼のエンジン部分から火と煙が出た。

主翼近くの非常口後部付近に座っていた乗客は、機内で輻射熱を感じるほどの熱気に包まれたため、機体が止まると風向きも確認せずに非常口を開けて、胴体着陸で地面が近く感じたのか、シューターが準備される前に飛び降りた客も大勢いたほどパニック状態だった。

また「多くの乗客が頭上の手荷物入れから荷物を取り出して逃げようとしたことから、乗客全体の脱出が大幅に遅れたと思う」と証言している。

タス通信は関係者の話として、パイロットが「旅客機は落雷に見舞われて、様々な不具合が生じているため引き返す」と判断し、管制塔に伝えたが、日曜日だったため、航空局の消防車の出動が遅いことや空港の災害対策関係者の人員不足などもあり、対応が遅れたのではないかという見方もある。

米国では川に墜落

この事故の前日、5月4日にはフロリダ州ジャクソンビルの空港で、キューバからノースフロリダに向かっていたマイアミ航空の737型機が、着陸時に滑走路をはみ出して、セントジャクソン川に機体半分を没し、水上に停止する事故が発生した。

この事故では着陸時で燃料が少なかったことや着水スピードが遅かったことから、乗客・乗員143名(137名の乗客と6名の客室乗務員)のうち、2名の軽傷者を出したが、重傷者や死者は出なかった。

abcニュース(出典:YouTube)

乗客の証言によると「着水時、水しぶきが窓にかかったが、川なの海なのか、周りが真っ暗で、脱出後に冷たい水の中を泳ぐことになるのか? 機体が浮いた状態で救助されるのかなど、乗客のさまざまな思いつきや情報が錯綜し、とりあえず、救命胴衣だけを着装した」とコメントしている。

航空機事故専門家によると「現時点で原因は断定できないが、当日の空港エリアの気象状況から推測すると外気温が華氏10度(摂氏マイナス12度)で、雷雨が降っていたが、機体が落雷を受けて着陸スピードを制御できなくなり、また、滑走路上に薄くたまった水が機体車輪との※ハイドロプレーニング現象※が起こったか、または、正面からの雷雨で滑走路を照らす誘導灯などをパイロットがうまく視認できず、着地箇所とスピードを誤ったか、機体整備による不具合でコントロール不能に陥ったかではないかと推測される。いずれにしても着水した川が浅かったことで乗客が溺れずに済んだことと、乗客が海軍出身者のためのチャーター機だったことで惨事に至らずに済んだ」とコメントしている。

※着陸時の機体車輪が水のたまった路面などを走行中に、タイヤと路面の間に水が入り込み、機体が水の上を滑るようになり操縦やブレーキが利かなくなる現象。

■航空機の冬期運航における課題と解決に向けた研究の取り組み

http://www.iadf.or.jp/document/pdf/26-1.pdf

最低限の有事体制を

2月28日、2018年度三郡医師会航空機対策協議会研修会において、下記の内容を講演させていただいた。下調べとして、日本国内の航空局消防関係者や災害対策本部関係者に「空港施設外での航空機事故対策についての具体的なマニュアルなどがあるか?」など、いくつかの質問を個人レベルで行った。空港施設内(滑走路上)の火災や事故対策のマニュアルは文字ベースでは各期間ごとにあるようだが、平面図上に具体的な関係機関のフォーメーション(配置図)パターンを示したものは存在しないと思うとのことだった。

■第6節 航空機災害対策計画 - 千葉県

https://www.pref.chiba.lg.jp/bousai/keikaku/chiikibousai/documents/b2-6.pdf

■成田国際空港緊急活動計画研究会報告書【航空機事故編】(案)

http://www.hemnet.jp/databank/file/】%2003%20B(2D).pdf)【報告書(案)】%2003%20B(2D).pdf

アメリカのFAAのサイトを見ると米国内の139の空港ごとの、火災・救助計画が詳細に記載されており、事故予防や訓練方法、機内感染や客室乗務員の事故や災害別の行動マニュアル的なものまで、PDFファイルで紹介されている。

■Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF)Airports

https://www.faa.gov/airports/airportsafety/aircraftrescuefirefighting/

組織規模は異なるとしても、事故による失う命の数や外国人観光客による観光立地化を勧めていることもあることから、日本の国際空港も国際的なリスクを想定し、上記サイトのような具体的な危機管理体制や最低限の訓練手法や災害出動機関の有事体制などを整えるべきではないかと思う。

離陸時と着陸時に注意

下記は日本における航空機事故発生予測と課題について、国際空港を管轄に持つ消防関係者から伺った内容である。

1.例えば、成田国際空港におけるカーフュー(夜間の離着陸制限)を除く実質的な航空機運航時間帯(午前6時~午後11時)は、1日当たり17時間、年間約6200 時間である。これに対して、「平日昼間」を昼休みを含む1日当たり9時間と想定すると、年間約2200時間であり、運航時間帯の35%に相当する。逆に「夜間・休日」に相当する時間は、運航時間帯の65%あることになる。

2. 「夜間・休日」において勤務に就いていない要員は、自宅にいるかあるいは旅行などにより自宅から遠く離れている場合がある。また、飲酒を行っている、連絡がつかないなどにより、ただちに緊急活動現場に急行できない状態の場合もある。従って「平日昼間」に比べて要員の集合が遅れるとともに、緊急活動に必要な時間内に集合する要員数が少ないことを想定しておく必要がある。

3. 優先度の高い「活動目的」達成のため、医療関係者は重要な役割を担っており、事故現場への早期参集が求められるが、シフト勤務体制を有している消防・管制・警察等と異なり、「夜間・休日」における各医療関係者への「事故発生情報の伝達」は、「平日昼間」に比べ、大きく遅延または伝わらない可能性がある。

4.地方の国際空港の中には、地域の人口減少などが原因により、十分な労働人材確保や消防本部の規模など、災害対応機関の対応能力が十分でないことから、ひとたび航空機災害が発生すれば、多くの人命を失う事故になりやすいのではないか? 緊急消防応援を依頼したとしても、間に合わない可能性も高い。

航空機災害が多数の死傷者を出す理由として下記を挙げている。

(1)魔の11分間

航空機事故は離陸時の3分間と着陸時の8分間に集中している。

特に離陸時は燃料が満タンで、機体重量も重く、墜落する際の衝撃も大きい。最新のボーイング777では、積載燃料は最大で約17万リットル(ドラム缶で約850本分)。燃料の重さだけで、約140トン=機体とほぼ同じ重量の燃料を主翼の内部に積載。

離陸時のトラブルで怖いのは、ボディーと地面の摩擦、エンジンからの発火などにより、燃料に引火したときで、もし、爆発燃焼すれば、風向きにもよるが、脱出前の機内の乗客は一酸化炭素中毒や有毒ガスの吸引によるパニックと意識障害で脱出も難しくなる。

(2)緊急脱出は90秒以内ルール

事故発生時、乗客乗員全員の緊急脱出にかかる時間の上限。

国際的に定められた航空機の安全基準の一つで、新型の航空機を開発する際には、このルールを設計段階で盛り込むことが、航空機メーカーに義務付けられている。

航空機などの密閉された空間などで発生しやすく、90秒以上経つとフラッシュオーバー(小規模の火災が秒単位の短時間で爆発的に広範囲に延焼する現象)がいつ発生してもおかしくないほど機内が高温(500度近く)になっていると考えられる。

(3)多くの人命が失われる可能性の高い航空機災害

・航空機火災:一酸化炭素中毒、気道熱傷など

・墜落、衝突事故:多発外傷(致死的伝導障害)

・テロなどによる爆発事故:多発爆傷、熱傷

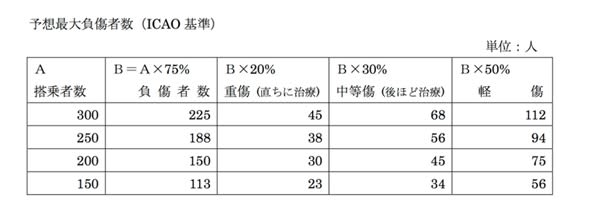

発災時の状況や条件によっても異なるが、課題は一度に数百人の異なる救急処置や搬送が必要な場合もある。

成田国際空港を離発着する多くの航空機は多数の乗客が搭乗し、大量の可燃性燃料(Jet A-1など)と乗客を搭載しているA380、B747、A340、A330、B777(500名乗り) などの大型機であり、墜落事故が発生した場合、乗客数が多いことから脱出に時間を要すること、その間に燃料へ引火による火災が発生すると大規模災害となることが予想される。

事故に伴う人的被害を最小限にくい止めるためには、無線覚知後、早急なFシフト(フル出動態勢)と事故機内外からの乗客を迅速に救出し、START法などによるトリアージ後、緊急搬送する必要のある被災者を空港周辺および近県の病院へ、大規模かつ迅速に輸送する体制を確保することが必要である。

このため、事故発生場所の空港内外を問わず、事故発生後、多発的墜落外傷など、重傷者の機外搬送のため、速やかな救助活動が重要である。

5.航空機燃料の曝露(ばくろ)予防

航空機燃料漏洩が覚知できた場合、事故機周囲で活動中の現場関係者、乗客全てが、直接的な燃料接触による皮膚・粘膜への曝露予防が必要。大量注水による要除染。

航空機燃料は揮発性が少ないため、蒸発による吸引は 少ないと思うが、水よりも軽いため、消火後の水たまりに浮くことや滑走路外の芝生や土エリアでの足下が土泥の場合は、両膝下の化学熱傷に注意。

救急隊は医療者は燃料が衣服に染み込んだ乗客への接触や着衣脱着、救急処置には引火、吸引などに注意すること。

6.医療用手袋の耐油性

医療用手袋は耐油性がないため、航空機燃料(JET A1)などに触れると溶けてしまい、使い物にならない。

また、燃料は揮発して有毒ガスを発するため、まずは、患者を手術室に入る前にニトリルラテックス手袋や薄手フィット手袋(ニトリルゴムコート)などの耐油性手袋を付けたスタッフにより、除染室において、脱衣&除染した後に手術室に入れた方がいい。

なお、脱衣後の服も普通のビニールに入れても溶けてしまうため、耐油性袋に入れて処理する。また、JET A1燃料はよく燃えるため、火気厳禁の注意が必要。

7.航空機災害対策タイムライン

・風上に現場合同対策本部を設置後、関係機関相互間の情報伝達および出動。

・航空機火災リスクを想定した個人装備の選定と2次災害を常に予測した消火活動。

・脱出後の多数乗客のコールドゾーンまでの避難誘導とマニフェストによる乗客確認。

・乗客脱出後の機内に残された負傷者の迅速かつ適切な救出と機外への搬送。

・救護所などの設営、トリアージによる負傷者選別(的確な状況把握)および救護処置。

・トリアージ後の傷病&負傷程度別の継続観察と搬送までの必要かつ継続的な救急処置。

・救急車両の患者収容と搬送の動線ルート設定。関係機関の合理的な車両配置計画。

・円滑な救急病院選定と搬送手段の選択。規模によっては搬送車両の選定。

・現場調整所の開設および運用、情報統制と同一情報の共有。

・事故に係る各種警備、警戒区域設定、避難後の乗客コントロールおよび規制など。

・大型バスなどによるターミナルへの移動。母子、障害者、高齢者優先。

・乗客確認後、被災者(無症・軽症者)一時収容場所の運用と航空会社による災害事務。

・心のケア(急性ストレス障害予防、特に子どもや妊婦) 。

・悪天候対策(雪寒、暑熱、雨風、雷雨、台風など) 。熱中症、低体温症対策準備。

・遺体の検視・身元確認 ※個人と家族の心的配慮下に多機能施設で実施。

・災害速報のまとめ、クロノロ、報道発表準備。必ず、災害対策本部長が発表すること。

・海外メディア対応(情報の多言語化、着眼点が異なるため) 。

8.機内トリアージと脱出降下後の避難誘導

乗客の機内における墜落外傷の場合、インパクトにより、すでに頭部(脳)外傷による意識障害、頸椎(けいつい)にダメージを受けての歩行困難などでシューターからの自力脱出が難しい乗客の救助は、客室乗務員やファーストレスポンダーなど、救助者への主翼火災による一酸化炭素中毒や気道熱傷などを被る可能性があり、タイミングを逸すれば、脱出不能になってしまうため、機内トリアージが必要だが、家族の強い希望などがあると判断が困難になる。

シューターにより、機外へ脱出後は迅速にシューター降下部から風上側へ乗客を避難誘導させる。後続降下者の衝突を受けたり、着地時の衝撃による足首の捻挫などにより、炎上機体から風上側への避難が遅れそうな乗客は、他の乗客の避難支障にならない場所で、できるだけ姿勢を低くしながら、機体から遠ざかる。

9.Lateral Trauma Position(右側下外傷側臥位)

頸椎損傷を疑ってバックボードに頭部を仰臥位で固定してしまうと救急車で搬送中におう吐した際、車内での隊員1人でのおう吐処置(吐物吸引)や走行中の仰臥位から右側外傷側臥位への体位変換が困難。

墜落外傷を受けた場合、頭部と頸椎のダメージが疑われることから、バックボードやストレッチャーに要救助者を右側外傷側臥位にして三点ストラップで固定し、救急車内へ搬送後、枕やタオルで頭と首を支えることが、10年ほど前から日本国内の救急法指導機関などで推奨されている。

なぜ、右側を下にした側臥位が推奨されるかというと、日本の救急車内のベンチとベットの位置関係によるため。患者の場合によっては他の体位を判断する。

文献:ハイルドモ PK、ホロディスキー M、コンラッド BPら(2017)

「外傷患者のための新しい横向きの体位は、ログロールと比較して、不安定な

頚椎損傷により多くの動きを引き起こすか」

米国救急医療学会誌(American Jounal of Emergency Medicine) 2017;35:1630-1635

http://www.accord-intl.com/media/2018/06/22/33

「救急隊員が脊髄損傷で注意するべき点とロングバックボードの使用について:

NAEMSPの意見表明と米国外科医による外傷委員会のための資料」

Prehospital Emergency Care.2014;18.306-314

(JEMS FEBRUARY 2018, A LATERAL MOVE より抄訳)

■Spinal Immobilization: Everything you know is Wrong

https://www.youtube.com/watch?v=hyDwePwbaYQ

https://www.youtube.com/watch?v=eoceehvuHTM

http://www.scancrit.com/2018/12/07/spinal-stabilisation-tbs18-2/

トリアージについて

カリフォルニア州では、1人の負傷者に対するトリアージ評価タイムは30秒以内されており、先着隊隊員に近い負傷者から「30-2-Can Do」の要領でトリアージを行っている。

まず、現場到着後、負傷者達たちに「歩ける人はこちらに来てください」と指示し、歩いて所定の位置(緑のシート)まで歩行できれば、緑色の「Minor:軽傷」のトリアージリボンとタグを付けるか、トリアージリボンとタグを手渡して自分で着けてもらう。

「30-2-Can Do」の30は、負傷者の呼吸が1分間に30回以上の場合、2はCRT (Capillary Refill Time:毛細血管再充満時間)が2秒以上かかる場合、または負傷者が単純な動作 指示に従わない場合、赤色の「Immediate:即時(搬送)」のトリアージリボンとタグを付ける。

それ以外は、黄色の「Delay:随時(搬送)」と黒色の「Mogue:遺体(不搬送)」と評価されて、それぞれの処置や対応を行う。

なぜ、評価を30秒以内にしているかという理由は、航空機などの墜落、爆破テロやラミングアタックテロ(車両で次々に人をひいていく)などの大規模殺傷事件の場合、負傷者が広く何カ所かに散らばって倒れているケースもあり、トリアージのスピードが負傷者の救命率を左右することや2次的なテロや災害が発生すること、航空交通障害やフライト運航障害を最小限にすることを目的としているためだとしている。

■大規模殺傷事故の現場で、傷病者をトリアージする(MCIにおけるインシデントコマンドシステムと各隊の動き)

https://www.risktaisaku.com/articles/-/12402

ICSによる集団災害指揮活動

先着隊(ポンプ・救助)の中隊長は、隊員たちが負傷者のトリアージを行う間、応急現場指揮者として、集団災害指揮(MCIC:Multi Casualty Incident Command)を行い、医療コミュニケーションコーディネーターMCC(Medical Communications Coordinator)と協同して、早急に医療処置が必要な人々を隊員によって所定のトリアージシートに誘導し、10名の消傷病者に対して最低2名以上で、全傷病者の継続観察を行う。

なお、指揮車内の集団災害指揮活動記録盤への記載項目は下記の通り。

・発生事態概要

・対応手順

・通信手段と関係機関のチャンネルリスト

・活動隊名、救急処置レベル、活動内容

・負傷者数と活動隊台数(救助車など)、救急車台数、関係機関台数

・現場指揮者、各活動隊の指揮者、トリアージマネジャー、医療廃棄物管理者、

ご遺体管理者、医療物品調達管理者、ドクターヘリ管理者、安全管理者、

一時救護所管理者、傷病者搬送管理者、救急処置管理者

まとめ

1.STARTトリアージ法を応用し、乗務員を含む災害対応関係者全員 (可能な限りFRを含む)に教育・訓練する。2.Lateral Trauma Position(右側を下にした外傷側臥位)をファーストレスポンダー全員に教育・訓練する。3.メインの消防活動隊は、関係機関が現場指揮本部において、一目で全体の被災状況を把握できる ICS(Incident Command System)による集団災害指揮活動マニュアルを作成し、いつでも現場における役割や責任を明確にし、各隊の共通認識のもとに実働できるよう、教育・訓練を行っておく。4.搬送員、搬送先病院は、傷病者の衣服に付着した航空機燃料による2次災害や傷病者の化学熱傷に配慮し、安全に脱衣を行う。5.搬送先病院で治療待ちの傷病者をバックボードから下ろして病院側のストレッチャーに移して待機させる。6.Brace Position、シートベルトなど外傷予防の研究&実施。7.意識不明者と体重150キロ以上の乗客のシューター脱出が課題。8.空港外墜落時の出動態勢と部隊フォーメーション&活動手順マニュアル。9.メディアへの展示訓練の必要性。既存の内容では逆効果だと思う。10.活動選択肢があっての臨機応変。なければ場当たり的活動で終わる。など

航空機事故は、ひとたび起こると百名単位での死傷者を出す事が予測される、またICAOの安全レポートを読んでいると、大勢の死者を出した事故原因はさまざまだが、航空会社によっては、十分なメンテナンス体制を行っていなかったことやパイロットの若年化による経験不足、また、最新の機体においても、ソフトウェアの不具合による墜落事故なども発生していることから、予防という視点では、海外から日本国内に就航する航空会社の安全評価と許可などの選択基準の必要性も挙げられている。

また警防という視点からは、空港内外における航空機災害対策訓練が、実際に起こる可能性のあるさまざまなシナリオを想定して、関係機関が一体となって具体的に行われているか? と指摘している消防関係者も多い。

オリンピックなどスポーツイベントでは、その国を代表する国民的ヒーローの選手も大勢、航空機を使って来日する。また日本政府は2020年に訪日外国人旅行者数を2015年の約2倍の4000万人と目標を定めており、そのうちの3500万人が空路を利用するものと想定している。

当然、航空交通量も増加することから、羽田都心上空ルート、成田での管制機器 の高度化(広域マルチラテレーションの導入)など、首都圏空港を機能強化(約8万回発着枠増)することにより対応可能と航空関係者は語っている。

また、将来の増大する航空交通量に対応するための航空路空域の上下分離が2025年4月には完了するとのことで、航空管制の場も大きく変化していくなど、これからもますます外国人観光客の増加を目指しているが、安全面もしっかりと体制を備えて、空港施設内外の墜落事故対応訓練を行っておかなければ、国際的な問題につながるのは間違いない。大事故が起こる前に、航空機災害対策の具体的な強化が早急に行われる必要があると思われる。

(了)

一般社団法人 日本防災教育訓練センター

https://irescue.jp

info@irescue.jp