第2次大戦直後の混乱期のドイツ。肥沼信次(こえぬま・のぶつぐ)医師は感染症の発疹チフス患者の治療に全力で向き合い、自らも感染、37歳で死亡し現地に埋葬された。昼夜の別なく患者に接し、容体を最後まで気遣った末の死だった。「多くの人を救ってくれた」。死から73年、ドイツでは今も肥沼氏の姿が語り継がれている。

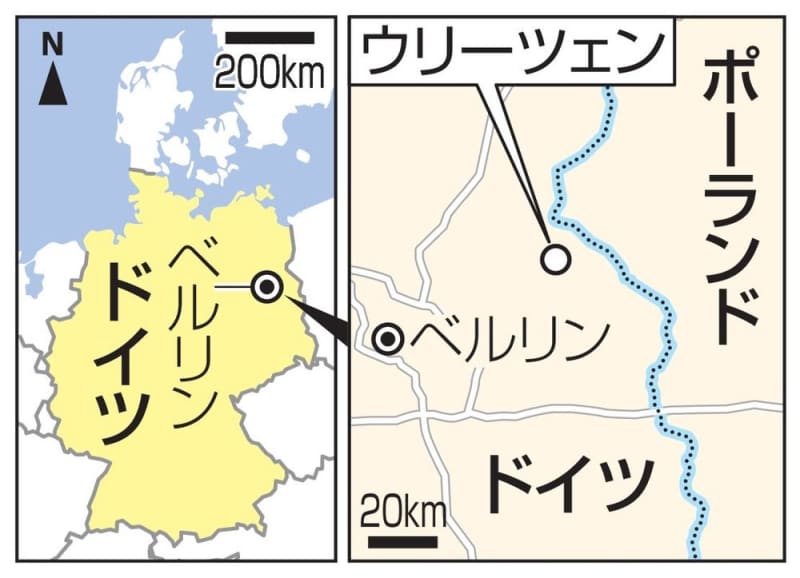

ドイツ東部の人口約7300人の小都市ウリーツェン。市内には肥沼氏の名前を冠した公園があり、市庁舎の一室には肥沼氏の写真や当時の患者たちの証言集が展示されている。

「恐ろしい光景だった」。ドイツ敗戦から4カ月後の1945年9月。市庁舎に感染症治療所が開設され、地元出身のヨハンナ・フィードラーさん(92)は7人の看護師の1人として勤務を始めた。当時17歳。病床はシラミを介して感染する発疹チフス患者で埋まり、床にも治療を待つ人が寝かされていた。

そこで出会ったのが肥沼氏だった。治療所には当時、医師はおらず、進駐したソ連軍の依頼で治療所に赴任した。

肥沼氏は感染を恐れなかった。昼夜の別なく患者に分け入り、その食事にまで気を配る。近隣の村にも往診し、貧しい患者からは治療費を受け取らない。戦争で破壊された薬局をフィードラーさんと回り、医薬品入手のために約60キロ先のベルリンまで2日がかりで出向いたこともあった。フィードラーさんは「日本帰国の願いを抱えながらも、全身全霊で患者を治療した。本当に大勢の命を救った」と振り返る。

肥沼氏は1908年、東京・八王子で医師の家庭に生まれた。数学が得意でドイツ出身の科学者アインシュタインに憧れ、放射線科の医師として大戦前の37年に念願のドイツへ渡った。ベルリンの大学で放射線医学を研究し、戦火が激しくなった戦争末期もベルリンにとどまった。

着任から半年。院内の消毒を徹底し「手を洗って」と口癖のように看護師に呼び掛けていたが、往診から戻った際「発疹チフスに感染してしまったよ」とフィードラーさんに打ち明けた。

病状はすぐに悪化した。自宅に呼んだフィードラーさんに「ここでお別れだ。早く病室に行って患者の世話をしてほしい」と訴え、46年3月8日、搬送された市内の別の病院で息を引き取った。遺体はウリーツェンの墓地に埋葬された。治療所はその後、ドイツ人医師が引き継いだ。

日本の家族は行方を捜した。60年、赤十字経由で死亡証明書が実家に届き、母ハツさん(故人)は息子の情報を求めて外務省などに照会を続けた。だが、ウリーツェンは当時東ドイツ領で東西冷戦のはざまで音信は途絶。ベルリンの壁崩壊直後の89年末、日本の家族を捜す東ドイツの関係者の呼び掛けが基で、双方はようやく連絡が取れた。

母親が肥沼氏の患者だったヘルガ・シュテフェックさん(80)は「静かな人柄で、いつも誰かを治療していた。先生がいなければ、母は生きていなかった」。肥沼氏のめいの松尾奈津子さん(74)は「時代に翻弄された人生だったが、伯父は自分の使命を全力で果たしたと思う」と話す。

毎年の命日、肥沼氏の墓前にはウリーツェンの人々が集まり、慰霊祭を開く。フィードラーさんにとっては今も数日おきに足を運ぶなじみの場所だ。病気の流行が収まったら一緒に日本へ行き、桜を見ようと語っていた肥沼氏の姿を鮮明に覚えている。「『肥沼さん、きょうも来ました。でも、あなたはもういないんですね』。墓前ではいつもそう語り掛けるんですよ」 (ウリーツェン共同=森岡隆)