私(わたし)たちの生活に欠かせない電気は、火力や原子力、太陽光、風力など、さまざまなエネルギーを使って発電所で作られています。雲仙(うんぜん)市千々石(ちぢわ)町の山あいにある水力発電所は明治時代後期から100年以上にわたって地域(ちいき)に電力を供給(きょうきゅう)してきました。4日、この発電所を見学し、周辺の棚田(たなだ)を散策(さんさく)するイベント「ぼくの、わたしの夏休み」があり、水の力を利用した発電のしくみなどを学んできました。

雲仙岳(うんぜんだけ)の中腹(ちゅうふく)に位置する同町岳(たけ)地区とその周辺に、九州電力の水力発電所が五つあります。

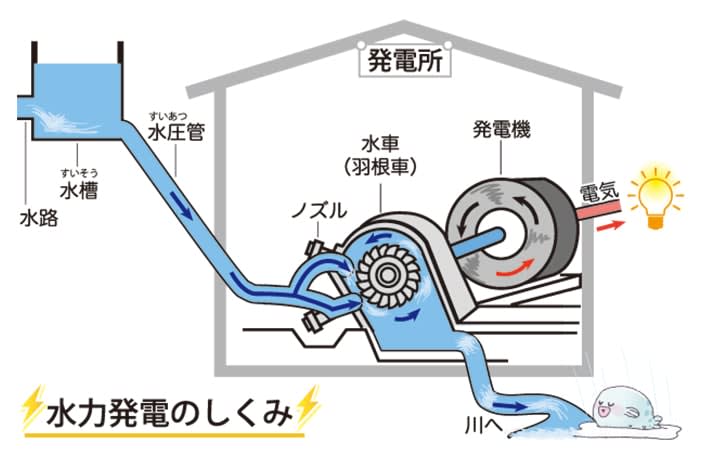

正式な名前は九州電力千々石第一~第五発電所。千々石川の上流にダムやせきをそれぞれ設置(せっち)し、たまった水を水路や水管を利用して各水槽(すいそう)に運びます。その水槽から、低いところにある水車まで一気に水を流し、水車と連動する発電機を回して電気を作り出します=図参照(さんしょう)=。

その水が通る管を水圧管(すいあつかん)と呼(よ)び、一番長いもので300メートル以上あります。管の直径は一番大きいもので約1.2メートル。電気は送電線や変電所を経由(けいゆ)して各家庭に送られます。

水力発電をするためには、豊富(ほうふ)な水と高低差が必要。歴史をたどると、市内の実業家が明治時代後期の1910年、出力55キロワットの水力発電所を設置して発電したのが始まりでした。その電気は島原に送られました。当時、家庭への電気普及率(ふきゅうりつ)は全国2%程度(ていど)。ほとんどが石油ランプを使っていたため、住民たちは驚(おどろ)いたそうです。

翌年(よくとし)から10年あまりの間に発電所が次々と完成し、現在(げんざい)は五つの発電所が運転を続けています。出力は一番小さい発電機が65キロワット、一番大きいものが330キロワット。ちなみに150キロワットだと、40ワットの蛍光灯(けいこうとう)を3750本ともせます。

イベントは千々石水力発電所と日本棚田百選「清水棚田」が共存(きょうぞん)した美しい景色、歴史を次世代に継承(けいしょう)しようと、九州電力と地元自治体、雲仙市教委がコラボし初めて開催(かいさい)。県内の小学生の親子30組107人が参加しました。イベントはウオークラリー形式。最初のチェックポイントでは地元の稲作(いなさく)農家、山本哲郎(やまもとてつろう)さん(71)が発電所の水路から水を引き入れ、棚田に水を張(は)っていると説明。ともに協力しながら美しい棚田や発電所を守ってきたそうです。

発電所では、九州電力水力発電本部佐賀(さが)水力事業所長の川端一伸(かわばたいっしん)さん(55)らがごう音を立てながら激(はげ)しく回っている水車と発電機のそばで、発電のしくみを解説(かいせつ)。発電に使った水は川に戻(もど)し、下流部にある別の水力発電所で再(ふたた)び利用されます。普段(ふだん)は通れない水路の上を歩き、水路から棚田に分ける水の流れも確認(かくにん)。ゴール後は棚田米の試食や抽選(ちゅうせん)会もありました。

長崎市立西北小3年、堀田梨央(ほったりお)さん(8)は「川の水がきれいで冷たくて気持ちよかった。水は電気やお米を作るのに役立っていた。棚田米はもちもちしておいしかった」と満足そうな表情(ひょうじょう)を浮(う)かべ、雲仙市立土黒(ひじくろ)小6年の織田真緒(おりたまお)さん(12)は「水圧管の中から水が勢(いきお)いよく流れる音が聞こえ、すごい水量だと分かった」と感想を話しました。

島原市立第一小6年の稲毛崇哉(いなげたかや)君(11)は「島原は湧水(ゆうすい)があり、千々石には水力発電がある。雲仙岳があり、豊(ゆた)かな自然のおかげだと思った」と古里に感謝(かんしゃ)していました。