「生産性を高めてください」

面談のたびに正社員の上司から繰り返される言葉に、息の詰まる思いで毎日仕事をこなしている。

派遣社員としてウェブ広告の編集という仕事に就いて1年余り。都内に住む子育て中の女性は「ため息さえつく暇もないほどの仕事量を課せられ、忙殺されながら、とにかく片付けていく」と話す。

子どもを学校へ送り出し出勤するのは午前10時。早めに帰宅するために午後5時までの勤務という条件で働いている。残業はその都度上司との交渉が必要で、簡単にはできない。多種多様な広告主から受注した案件について、文章の編集を担当しているが、正確さや質以上に「量とスピード」が求められているのが現実だという。

職場である派遣先の会社が派遣元へ支払っている時給と売上額から算出した金額とを対比し、女性の「生産性」が示されるのだという。そして再三、それを高めろと言われる。

半年ほど前のことだった。担当する広告主からの問い合わせに、休みの日にも対応した方がいいだろうと考え、上司に提案したところ「お願いします」と言われた。翌月、その分を含めて勤務報告したところ「いまの勤務時間の中でやってもらえると思っていた」と言われたという。

これは、隠れ残業の強要ではないか-。

「こういう時、文句を言える派遣社員は少ない。数カ月ごとに次の更新が決まる関係性の中で、うるさく言えばいつ切られるか分からない。黙って続ける人が多いはず」

派遣先の上司の物言いは実にうまかった、と振り返る。メールやメモといった記録には一切残さない。どうとでも受け取れるような言い方で、問題視されればいつでも撤回できるようにしていた。

女性は納得できず、通常の勤務時間の中で対応することで解決することにした。

◆いいもの生めず

限界量の業務を課せられ、できるだけ速く大量にこなすことが求められる。そうした働く現場では、「残業」は「生産性の低下」に直結する。

「働き方改革」の名の下に残業時間を減らす圧力が強化され、しかしその本質的な意味はねじ曲げられたまま「生産性」に置き換わり、働く現場で猛威を振るっている。

活字の編集が好きでこの仕事に就いている女性は言う。

「間違った情報でも見て見ぬふりして通していく。止める責任は私にはない。誤りを上司に指摘しても『そのチェックは必要ですか』などと言う。そして『それより効率をもっと上げてください』と言われる。いま、特にインターネット上では、気持ちが悪くなるほどのむちゃくちゃな日本語が氾濫し、不正確な情報が溢(あふ)れているんです」

活字に限った話ではない。ものを生み出す、作り出す「生産」の現場、労働の現場の至る所でこうした現象が常態化している。

効率化を徹底追求することはつまり「生産性」を高めることであり、それは短時間でいかに多くを生み出すかという命題に置き換わる。

そうした理念が浸透した結果、何が得られたか。

女性はつくづく思う。

「いいものを生み出すということが、本当に難しい世の中になっている」

◆「本質」の理解を

大手広告代理店の新入社員だった女性が自殺したのは2015年12月25日のことだった。16年9月には、残業時間が過労死ラインとされる「月80時間」を上回り長時間労働によりうつ病を発症したのが原因と認められ、労働基準監督署から労働災害認定されるに至った。

この年の8月に政府は「未来への投資を実現する対策」を閣議決定する。ここで「働き方改革」という言葉が注目を集める。

9月には「働き方改革会議」を発足させ17年9月に答申、これを受けて関連法案が18年1月の通常国会に提出された。

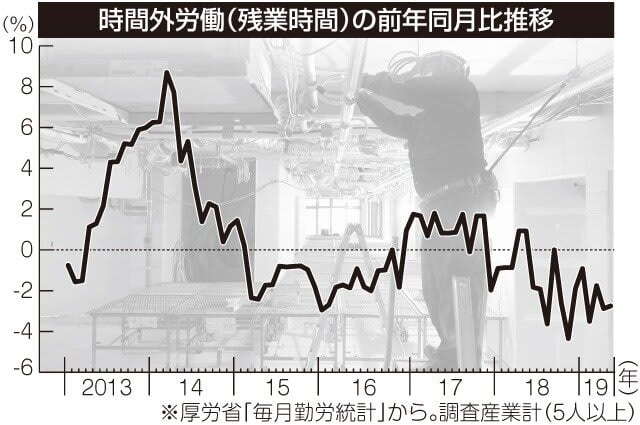

この間、厚労省が調査している全産業(従業員数5人以上)の合計時間外労働時間(残業時間)は全体的にはほぼ横ばい、18年下期からは前年同月を下回る傾向が続いている。

残業時間は確かに減少傾向にある。

労働環境に詳しい識者はしかし「仕事量が減らないのに残業時間だけを減らせば、隠れ残業を生み出し、さらに効率も低下させることになる」と警鐘を鳴らす。

「改革」の本質を正しく理解した対応が求められている。

◇

政府が「働き方改革」を呼び掛け始めて丸3年がたった。成立した関連法は今年4月から順次施行を迎えている。労働の現場と「働き方改革」の実相に迫った。