「1969年」への熱に浮かされている。

クエンティン・タランティーノ監督の最新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を見てからだ。

映画の1969年と私が過ごした1969年は縁もゆかりもないのに、次第に重なっていった。

それって、映画の魔法じゃないかと思う。

鑑賞後、サントラを聴き本編を振り返ると、巧みな音のサンプリングに驚かされる。

カーラジオから流れる、ロサンゼルスのラジオ局「93/KHJ」のジングルや音楽、CMは、私を一気に1969年のハリウッドへ飛ばしてくれる。

その感覚がなんとも心地よく、いつまででもスクリーンを見つめていたくなるのだ。

1969年には、ベトナム反戦運動やヒッピー文化、ウッドストック・フェスティバルなど、保守的でブルジョワなカルチャーに対する対抗運動、つまりカウンターカルチャーが台頭。ちょいと前まで整髪料で髪を撫でつけていた男たちはこぞって長髪に無精髭を生やし、街にはヒッピーたちが闊歩した。

そんな中、往年のスター、リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)と彼の専属スタントマン、クリフ・ブース(ブラッド・ピット)のバディたちが登場する場面からこの映画は始まる。

白黒テレビに映ったリックとクリフ。番宣に出演している二人は、お揃いの西部劇の衣裳で座っている。私は子どもの頃テレビで見た『ララミー牧場』の主題歌「ララミ〜ララミ〜草は青く山遠くここは西部の大草原〜♪」を思い出す。

ハリウッドに居場所を失いかけていたリックは、イタリアへ渡って「マカロニウエスタン」の役者になる。

マカロニウエスタンとは、クリント・イーストウッド、フランコ・ネロ、ジュリアーノ・ジェンマやバート・レイノルズが活躍したイタリア製の西部劇。

テレビの名画劇場で度々放映され、父が好きで見ていたことを思い出した。

この映画ではファッションも興味深い。

50年代にテレビの西部劇で活躍したハリウッドスターであるリックことディカプリオは、ウエスタンを基調にした革ジャケットに立て折りのスラックス、色味のあるモックネックシャツに、足元はウエスタンブーツ。

サンローランが打ち出したサファリカットの革ジャケットやバラクータに代表されるハリントンジャケット(スイングトップ)も粋に着こなす。

一方、スタントマンの相棒クリフことブラピの装いは、自動車点火プラグメーカー「CHAMPION」のロゴ入りのTシャツに黄色のオリエンタル柄アロハ。ジーンズの足元はインディアンモカシンのダブルボタンによるスクーブーツ。ベルトに工具をぶら下げ屋根にひょいと登り、上半身裸になるそんな場面だけとってもかっこいい。

普通のおじさんが上下で着ると野暮な青や白のデニムも粋に着こなし、まさに「アメリカン」な男だ。

リックの運転手も兼任するクリフは、ドライビング・テクニックもイカす。

水色のワーゲン・カルマンギアで疾走する場面は、映画の魔法が効いているとしか思えないほど惚れ惚れする。

エージェント役で名優アル・パチーノも登場。

そして、ヒロインは、マーゴット・ロビー扮するあのシャロン・テートだ。

1969年の「シャロン・テート事件」は、アメリカ全土を震撼させた。

ヒッピーの教祖チャールズ・マンソン率いるカルト集団が、映画監督ロマン・ポランスキーの妻で妊婦のシャロンを惨殺した実際にあった事件だった。

映画では、ポランスキー邸はリック・ダルトン邸の隣の屋敷という設定になっており、実際にあった隣人の事件をタランティーノは映画という魔法を使って実に巧みに昇華させている。

終始笑顔で全身からキラキラオーラを発しているシャロン役のマーゴット・ロビー。

裸足の女神さながらの彼女は、映画館で自分が出演している映画を見ている間も裸足の足裏をこちら側に存分に見せつけ、キュンとはにかんだ笑顔をこぼしてくれる。

半裸でシーツに包まり高いびきで眠る奔放さ、日なたの匂いがしそうな素肌に、女の私だって見惚れてしまうほど。

そんな彼女のファッションも見逃せない。

60年代にファッションモデルとして活躍なされていた赤坂紗里さんと一緒に見たが、見終わってから懐かしそうに語っておられた。

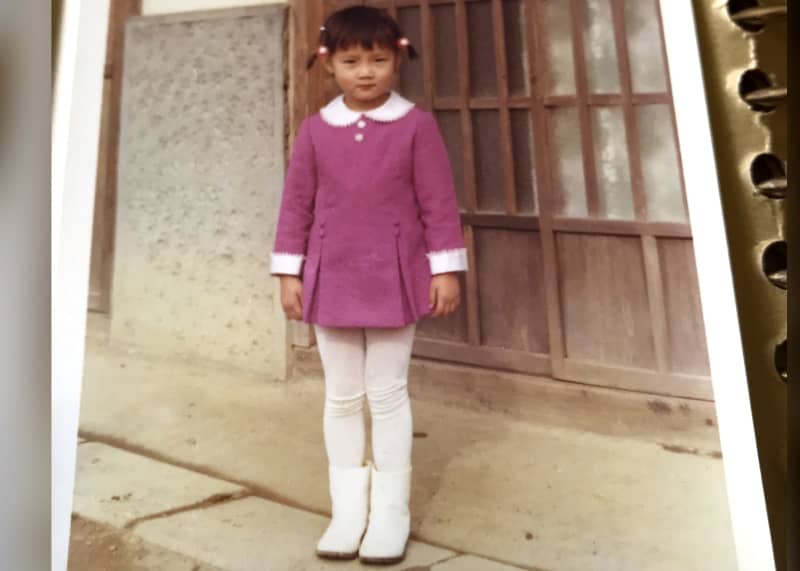

「懐かしい白いブーツ、あの時代ならクレージュかしら。『ポリー・マグーお前は誰だ?』(66年仏映画)で初めてみたクレージュのブーツ。マリー・クワントの時代のミニスカート。もう一気にあの頃にタイムスリップした気分よ!」

66年頃、確かにあの長靴みたいなブーツは流行っていて、ゴーゴー・ブーツ(ハリウッドサンセット大通りにあった「ウィスキー・ア・ゴーゴー」という名のナイトクラブの踊り子が履いていたのが由来?)と呼ばれていた。

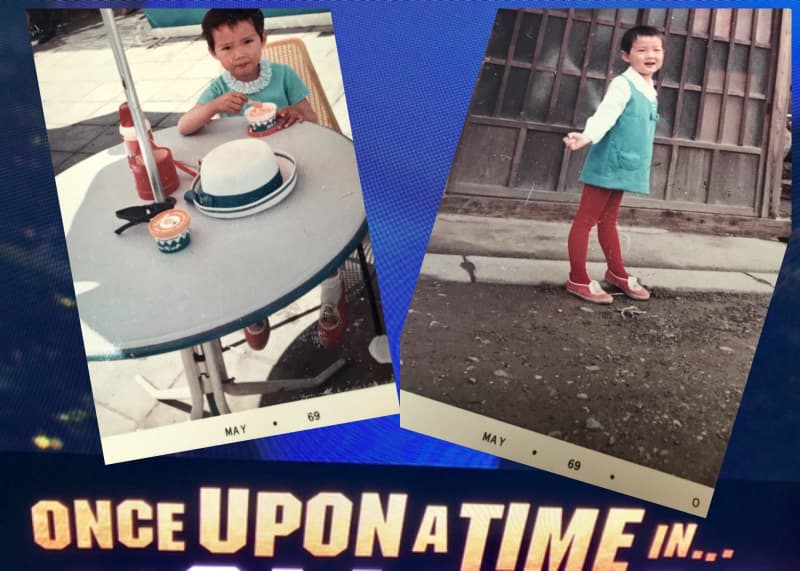

当時、歌手のナンシー・シナトラもゴーゴー・ブーツを履いて「ブーツであんたを踏んずけてやるわ」と歌っていた。4歳だった私も、エナメルの白いゴーゴー・ブーツを履いて、「ニャロメー!」と関東ローム層の赤土を踏みしめていたのだ。

1969年、「Oh! モーレツ」のパンチラCMが一世を風靡。

私は「もーれつア太郎」に夢中だった。

アニメの「ムーミン」が気球に乗って月にウサギを探しに行く話もあった。

朝食にワンダーブレッドの食パン(クリフのトレーラーハウスにも出てくる!)。おやつには三角イチゴ味のアポロチョコ。

そんな記憶がポロポロとよみがえる。

当時の流行歌は、父が運転する車のラジオで聞いた。

「黒猫のタンゴ」「夜明けのスキャット」、ピンキーとキラーズの「恋の季節」など、幼い私にも口ずさめる曲が多かった。

この年の春先、車の窓から恐る恐る学生たちの集団を眺めたことがある。

ヘルメット姿、ハイネックに近いモックネックシャツにコットンパンツ姿。ペラペラなスイングトップ風ジャンパー。学生たちは、色とりどりの旗が翻る明治公園の広場へ足早に向かっていた。あれは今思えば「沖縄デー」だったのかもしれない。

あの「広場」も今回のオリンピックの開発で消えた。

1969年、新宿西口に作られたオブジェ『新宿の目』。

当時、あの一帯も集会のための「広場」だった。

そして、新宿西口フォークゲリラも消えた。

東京から「広場」は消え、「道」ばかりができてゆく。

1969年には、青山に「ロブロイ」というジャズクラブができた。

安藤昇氏からアスコットという店を譲り受けた安部譲二氏と瓔子夫人が営むその店のことを知ったのは、もっと大人になってから。

『青山ロブロイ物語』(遠藤瓔子著 世界文化社)がドラマ化された際、安部譲二氏の愛人の役で私が出演……とここまで書いた時、まさかの訃報が飛び込んできた。言葉失くし、献杯。出演当時、タヒチ帰りの私は真っ黒に日焼けした肌にピンクの口紅をぽってり塗った唇を尖らせミニスカートで外苑西通り界隈を闊歩していた、なんて昔話を思い出していたばかり。

時は巡りめぐる。

1970年でも1968年でもない、1969年という時代。

それは、なんだったのだろう。

過去と現在を巡っているうちに、またこの映画に連れ戻されてゆく。

黒いポルシェ911を運転するシャロンのキラキラの顔に流れる「サークルゲーム」の歌詞のように、時の回転木馬に乗って人生を振り返る。

振り返るだけで、もう戻れない時代。

映画に描かれた「1969年」、過去と現在の裂け目を覗く。

映画という魔法の時間に吸い込まれながら。

なんて至福な時間だろう。

だから映画はやめられないのだ。(女優・洞口依子)