トム・ペティが好きだ。どこが好きなのかというと、「なんかいい」のである。これはトム・ペティの大ファンだった先輩がそう言ってるのを聞いて、「その通りだな」と思い、僕もそう答えるようになった。

そう…、なんかいいのだ。先輩はこんなことを言っていた。「ほら、アメリカンロックって、汗くさい感じがするだろ。でも、トム・ペティは汗の匂いがしないんだよ」。ああ、確かに。「それにマッチョでもないし、労働者然としてないっていうか」。ふむふむ。「そこがさ、なんかいいんだよね」。なるほど。

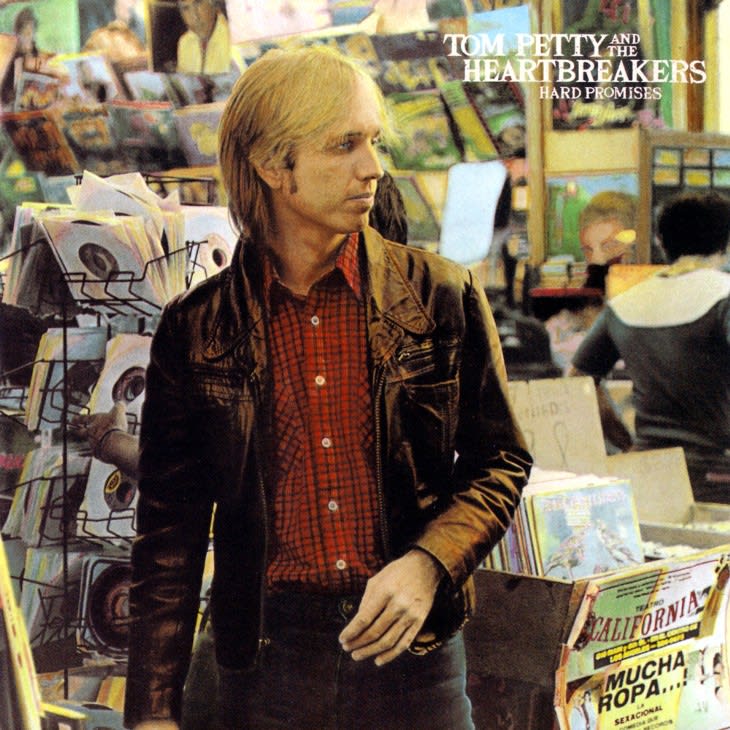

あと、先輩はこんなことも言っていた。「アメリカンロックって、いつでも全力投球みたいなイメージだろ。でも、トム・ペティはそうじゃないの。力が抜けてるっていうか、斜に構えてるんだよね」。ほぉほぉ。「例えば、普通はギターを持つとヘッドが前を向くじゃないか。でも、トム・ペティは逆なんだよ。右肩が前に出て、ヘッドは後ろに向きがちなの」。あ、ほんとだ。「そういう感じがさ、なんかいいんだよなぁ」。確かに、いい。

この話の肝は、先輩が何ひとつトム・ペティの音楽について触れていない点である。それなのに、僕がすっかり納得してしまったのは、先輩の話がトム・ペティのアウトローとしての本質をうまく捉えていたからだと思う。

かつては「東のブルース・スプリングスティーン、西のトム・ペティ」と称されるほどアメリカンロックを代表するアーティストだったトム・ペティ。でも、その実は意外と本道からズレた人だったのではないか。そんな気がして、僕はますます彼のことが好きになったのだった。

そして、トム・ペティの音楽を深く聴けば聴くほど、アメリカンロックというよりはルーツロックに近いことに気付くのだ。

トム・ペティの音楽は、ビートルズ、バーズ、ボブ・ディランなどのフィルターを通して、もっと以前のロックンロールやカントリーにも繋がっているわけだが、影響を受けたという以上に、確固たるスタイルとしてそれらを継承している。そのため、彼の音楽にはいつでもほのかなルーツの薫りがするのだ。これはトム・ペティのミュージシャンとしての資質と言っていいだろう。おそらく、トムはそこから離れることができないのだろうし、離れる気もないのだ。

例えば、90年代に活躍したオルタナカントリーのアーティスト達を聴いていると、僕はトム・ペティに共通する質感を見出すことがある。彼らもまたルーツミュージックを大切にしながら、その本道から外れたアウトローだから、なんとなく繋がっているように感じるのかもしれない。ただ、80年代に人気のあったアメリカンロックが、90年代に入ると失速し、時代遅れなものとして扱われていく中で、トム・ペティはそうならなかった数少ない一人だったのだ。

ところで、トム・ペティは欧米でとても人気があったし、音楽も十分にメインストリームなものだ。しかし、その成功の割にどこか控えめな印象があるのはなぜだろう? そもそも、トム・ペティの代表曲ってなんだろう?

トムには派手になりすぎることを好まない矜持があったと思うし、そういう芯の通った人間性が、曲単位ではなく、彼の音楽全体を印象付けている気がする。そのせいなのか、突出した1曲というのがすぐには浮かんでこない。「アメリカン・ガール」、「レフュジー」、「サザン・アクセンツ」、「フリー・フォーリン」、「ラーニング・トゥ・フライ」…、名曲揃いなのにどれも甲乙つけがたいのだ。

でも、僕には心に決めた1曲がある。

2017年10月2日、トム・ペティは突然この世を去った。その約2週間後、ジャクソン・ブラウンが来日し、ライヴのオープニングでトムの「ザ・ウェイティング」を演奏している。会場にいた僕は震えるほど感動したのだが、それ以上に「こんなにいい曲だったっけ?」と驚いたのだった。

それ以来、僕にとってトム・ペティの代表曲は「ザ・ウェイティング」になったことを、ここに謹んで報告したい。1981年6月に全米19位(2週連続)を記録した佳曲で、プロモーションビデオではリッケンバッカーを弾くトム・ペティとマイク・キャンベルを見ることができる。代表曲と呼ぶには少々弱いのは十分承知しているけど、なんだろうな。「なんかいい」んですよ。

カタリベ: 宮井章裕