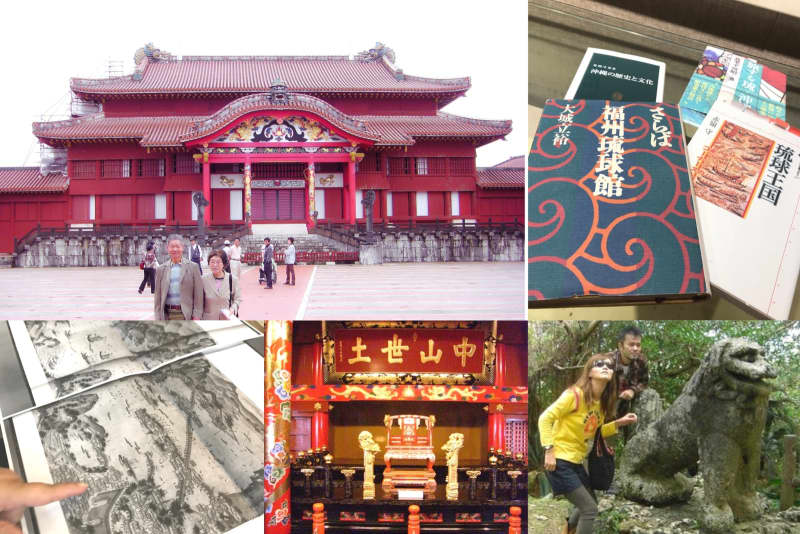

「首里城が燃えている!」

そのニュースを目にしたのは、真夜中だった。

2019年10月31日、午前2時40分。

何が起きているのか、私は目を疑った。

しかし、確かに燃えていた。

炎に包まれている琉球王国のシンボル首里城。

私は、沖縄に暮らす友だちのことが心配になった。

翌朝、沖縄の友だちRに電話をした。

「燃える首里城を見つめていたら、奇妙な感覚に突き動かされた」と興奮気味に語るR。それは私も同じだった。この奇妙な感覚って何だろう?

どうやらその感覚は、琉球王国からくるものだった。

私は琉球王国について多くを知らない。

それなのに、燃える首里城に琉球王国へのロマンを重ねてしまった私。

炎に包まれながら羽を広げ西へ飛んでゆく不死鳥。

その姿は、海洋で琉球王国時代の進貢船と化し、銅鑼が鳴り響く中、唐の国へ白波を立てて向かうのだった。

私は妄想に促されて、琉球王国のことを調べ始めた。

15世紀以降、琉球王国は、現在の中国福建省にある福州と船による交易があった。

福州には外交の拠点「琉球館」があり、琉球人たちはここで歓待を受けていた。

福州の「琉球館」に対応する場所が、沖縄の那覇市久米にある「福州園」だ。

1392年、福建沿海に住む職能集団が、航海術や工芸などの技術を携えてこの地に移り住んだ。彼らは「閩人(びんじん)三十六姓」と呼ばれた。閩とは福建の古い呼び名であり、閩人三十六姓には、私の好きな客家(はっか)人も含まれる。

海洋国家と呼ばれた琉球。中国から琉球王国の外交、貿易に従事し文化を導入。

文化、政治、経済など、琉球の発展に海を渡り命がけで寄与してきた彼らの存在こそが、その繁栄を盛り上げた影のプロデューサーとも言えるのではないか。

私は俄然、福州へ行きたくなった。

当時の「琉球館」は同じ場所に現存していて、琉球墓もあるという。

これはぜひ現地へ行って、琉球人たちの足跡をたどる旅をしようじゃないか。

沖縄の友だちを仲間に加え、資料を読み漁り、なんとなくこんなルートであろうと狙いを定めて旅をスタートさせたのだった。

旅のメンバー5人のうち、Rは福州との関係が深い。

その昔、祖先が久米村から婿をとったらしく、彼のルーツは「閩人三十六姓」だというのだ。これには驚いた。

久米村にルーツを持つ人で私が知っているのは、元モンゴル800のギタリスト儀間崇くんと元沖縄県知事の翁長さんや稲嶺さんくらい。まさかこんな身近に閩人(福州人)がいたとは。

でも24年前に出会った頃から彼は中国の南系の顔立ちだと思っていたから、なるほどと妙に納得してしまった。

「琉球閩人漫遊記」。これは「西遊記」でもなく「ドン・キホーテ」でもない、ゴレンジャーにもなりきれないであろう、沖縄の友人たちとの中国大陸冒険の旅である。

「エルマーのぼうけん」を想起させる私の持ち物や地図。琉球の進貢船の絵を眺めては「唐船ドーイ」を脳内再生する。

約1週間の中国福州~厦門~上海経由で那覇入りする閩人三十六姓をたどる旅。2019年師走の荒波の中、準備は整った。

いざ、福建省福州へ。

旅のテーマの一つは極力低予算。私はLCCのタイガーエアで台北を経由し那覇からのRと合流、厦門航空で福州へ向かった。

厦門航空のCAが美人だったとか、ホカホカの肉包の機内食に喜んでいたら、あっという間に福州国際空港着。現地時刻で22時過ぎ。

大きな国際空港を降りると、亜熱帯のその街には冬の寒気が鼻にひんやりくる。

そしてちょっとモイスチャー。湿度のせいだ。

その昔、福州はガジュマル(榕樹)が多いため「榕城」とも呼ばれた。

沖縄では、ガジュマルに聖霊が宿るとも言われ、春には甘く香る実をつける。

20歳頃に半年ほど学んだ怪しい中国語をまくしたてながら、乗合バスのチケットを26元(約400円)で購入。人民でぎゅうぎゅう詰めのバスで市街地へ向かった。

閩江(びんこう)と呼ばれる省内最大の河の下流に福州市はある。

閩江に沿ってバスは進む。靄がかった車窓の向こうは、墨色の闇。

その闇を見つめるRの横顔にふと、なぜか感じる閩人の気配。

はるか昔、先人が琉球からの進貢船で福州入りした際も、きっと靄がかった大陸を船から臨んだかもしれない。そんなことを目を凝らし妄想する私。

14世紀からおよそ500年間、多くの船が琉球と中国を往来した。

中でも、琉球から福州に向かった船が多かったそうだ。

当時は〝死の旅〟と呼ばれるほど危険な旅だったという。

進貢船の行く手を阻む黒潮や悪天候。

しかも亜熱帯の福州は多湿で、沿海にぼんやりと靄がかかっていたという。

靄のかかった海上でいきなり海賊に襲われたり、まさに命懸けで過酷な航路。

季節風をうまく利用した航海で、琉球に入るときは夏至の季節風を、福州へは冬至に強く吹く北東の風を利用したと言われている。

私たちも船で那覇を発ち久米島、基隆、媽祖島を経由して福州入りしたかった…… 。

そんなことを思ううち、我々を乗せた高速バスは閩江を渡り、琉球館が割と近い市街地に入る。

1時間も飛ばすとバスは目的地のアポロホテルに着いた。

来年あたりは地下鉄が空港まで結ぶのだろうか、裏寂しいバス停に大きな地下鉄開通の看板が飾られていた。

ホテルはバス停から歩いて3分。

1泊3000円もしないビジネスホテル。チェックインにやや手こずるが、なんとか清潔なベッドにありつく。成田空港を午後に出てまもなく24時になろうとしていた。

荷物を置くと、休む間を与えぬ鬼軍曹のように私は野郎どもを促し外に出た。

その国やその街をよく知るには、市場か夜遊びだろう。

心ワクワク、膨らんだ浮腫の脚を弾ませ土曜の夜の街へ。

福州にもクラブは数軒ある。朝4時まで盛り上がるという街一番の巨大なクラブへ出かけた。

そこで目にしたのは、ボックスシートのテーブルにフルーツやケーキをところ狭しと広げ、酒をあおり、踊りまくり人生を謳歌している福州の若者だった。

聞けば酒ボトル+ボックスシート席のセット価格。酒によって値段は違い、安酒で5000円からシャンパンだと5~10万円くらいかも。

高級シャンパンやブランデーを頼むとシャンパンガールの行列がボックスシートまで持ってきて陽気に踊ってくれる。

派手な装飾を施したバズーカ砲からはき出された真っ赤な紙吹雪が舞う中、すぐに箒(ほうき)とちり取りを持ったおばちゃんが紙吹雪をあっという間に片付けている。

ラグジュアリーな店内に轟く爆音と照明の中、酒をあおる女の子たちは椅子に立ち上がって頭をブルブル揺らし踊りまくっている。

スーツでビシッとキメた松田翔太似のイケメンを横目に、何度もすれ違うシャンパンガールや棒付きキャンディーをくわえたツインテールの女子たち。

熱気あふれる場内。バブル期の東京じゃないが、深夜3時、福州の若者は生き生きと人生を謳歌していた。

とにかくエネルギッシュ。あまりの熱気にクラブの外にあるラウンジで少し涼んでいると、愛想のいいスタッフの女の子がクラフトビールを勧めてくれる。

30年前の中国大陸の旅では考えられない光景に、私はほとんど浦島太郎状態だった。

熱気で湯気が出てきそうなクラブから脱出すると、猛烈に腹が減った。

クラブ帰りの女子で賑わう屋台で麺をすする。

福州に入って最初に食べた閩の味。牛粉麺と呼ばれるメニュー。

澄んだスープに牛の臓物と菜漬けと細い米粉麺。ペロリと平らげて15元(約230円)。

なぜか屋台のおばちゃんたちに気に入られ、沖縄の「ミキ」みたいな米を発酵させた汁にツルツル白玉と枸杞(くこ)の実が浮いた食べ物をご馳走になる。

「どこから来たの?」

「琉球から!(ちなみに、閩語で琉球はリューチューと発音するらしい)」

福州人(閩人)は、家では虫のように静からしいというのが閩という漢字に掛けた定番ジョークだが、彼らも外に出ると社交性を発揮するようだ。

貿易港・福州。商売を生業とする閩人の社交性を感じた。

人々の顔には覇気がある。

さて、日が昇る前にホテルへ帰ろう。

明日からいよいよ閩人三十六姓をたどる。

冒険の地図を枕に就寝だ。(女優・洞口依子)

つづく