漫画「ゴールデンカムイ」の人気が続いている。明治期の北海道を舞台に埋蔵金伝説を追う男らとアイヌの冒険を描いた物語は、さまざまな思惑から敵、味方が入れ替わり、常に驚きが待っている。構成の面白さだけでなく、アイヌの伝統的な狩猟や料理、アイヌ語の解説など知識欲も満たしてくれる。作品は多くのファンをつかみ、〝金カム〟の愛称で親しまれる。単行本の累計発行部数は1千万部を超えた。影響は漫画の枠を超えて広がっている。(共同通信=石嶋大裕)

作者の野田サトルさんが取材で訪れた北海道平取町二風谷地区。アイヌ民族の血を引く人が多いこの地域は、アイヌ民芸店や博物館、伝統的なかやぶき家屋「チセ」を再現した集落「コタン」などが密集している。文化にじかに触れることができ、金カムファンも多く訪れているという。

その一角にある「北の工房 つとむ」の店主貝沢徹(かいざわ・とおる)さん(61)は、野田さんから注文を受けたある工芸品が漫画に描かれた。出会いをこう振り返る。

「突然だったよ」。2016年6月のある日の昼下がりのことだ。木彫りのお盆やクマの置物など、貝沢さんの作品が並ぶ工房の窓の外。ふと見ると一台のタクシーが駐車場に止まり、中肉中背の男性が降りてきた。野球帽にリュック姿。入ってくると店内をぐるりと見回す。観光客かな? いつもの接客のつもりで話し掛けた。

「どちらから来たの? 何してる方?」

気さくな貝沢さんに野田さんは答える。

「東京です。漫画を描いてます」

漫画と聞いて思い出したのは最近流行しているというゴールデンカムイのことだ。

「へー。漫画家って大変なんでしょ。今アイヌを題材にした漫画があるみたいだね」

「実は僕の漫画なんです。命を削って描いてます」

「そのときは読んでいなかったんだよね」と明かす貝沢さん。野田さんの印象は「漫画家には見えなかったけど…」。「僕は木は削るけど、命は削るほどじゃない。すごい覚悟だと思ったね」

それから野田さんは二風谷に何度か足を運んでいるという。貝沢さんも連絡を取り合っており、工房は、あれからすっかり〝ゴールデンカムイ色〟が強まった。

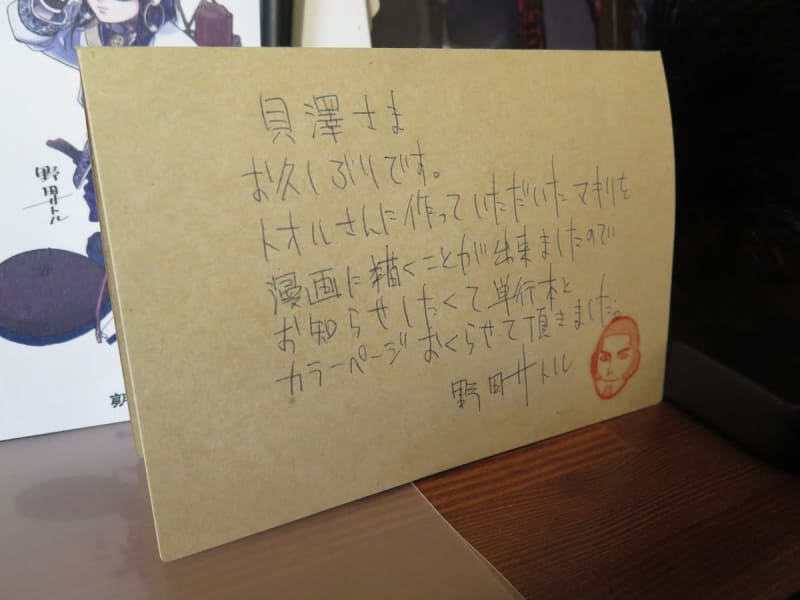

多数の受賞歴がある貝沢さんの作品に負けない存在感を示すのは、ゴールデンカムイのグッズコーナーだ。主人公の元陸軍兵「杉元佐一(すぎもと・さいち)」とアイヌの少女「アシリパ」がカラーで直筆された色紙、サイン入り単行本、作者の野田サトルさんから届いた手紙の数々。ゆかりの品が木製の棚にずらりと陳列されている。

こう書かれた手紙がある。

「作っていただいたマキリを漫画に描くことができました」

マキリは、あの日、野田さんが注文した工芸品だ。サケの解体や彫り物などに幅広く使われるアイヌ伝統の小刀。木製のさやに彫られた文様が特徴になっている。「ほら、これ」。貝沢さんが棚からおもむろに取り出したのは、登場人物「キロランケ」のマキリだ。単行本第7巻の表紙に大きく描かれた。

漫画に取り上げられた影響は? 「想像もしなかったけど、すごい効果だよ」。貝沢さんは笑顔を見せる。

一番の変化は客層だ。これまでは中高年の観光客が立ち寄る程度だったが、グッズコーナーの〝お宝〟を目当てに訪ねてくるファンは、若い女性が中心だ。コスプレをしてくる人も少なくない。

マキリも売れている。制作に半月かかり、1本10万~15万円もする品だが、登場人物が使うものと同じ文様の購入が相次いでいる。

「アシリパのマキリをください」「キロランケのを」。年に2、3本だった注文数は5倍以上に。受け取りは1年待ちという人気ぶりだ。沖縄や米国など遠方からも訪れ、自作のマキリを見せに来る人もいる。「読者が文化に触れるためにわざわざ来てくれる」と影響を実感している。

貝沢さんはゴールデンカムイを好意的に捉えているアイヌの一人。「虐げられたさみしいアイヌじゃなくて、北の大地で生き生きと生きる姿を描いている。和人(アイヌ以外の日本人)とも対等だよね」。漫画に期待している役割は、未来を担う若者がアイヌと出会う入門書だ。

▽一口メモ

ゴールデンカムイ 「週刊ヤングジャンプ」(集英社)で2014年から連載中。マンガ大賞、手塚治虫文化賞マンガ大賞などを受賞した。18年にアニメ化し1~2期が放送され、3期も制作決定している。